トッププレイヤーとその他を分ける学び方

私は昔から、戦略性のあるゲームに強く惹かれてきました。単に勝敗を競うだけでなく、なぜその戦略が機能するのか、どんな判断がどう導かれるのかといった背景を理解することに、強い興味がありました。そんな私が新しいゲームを学ぶときに、まず取り組むのは次のステップです。

- まずはルールを覚える。たとえば、チェスの駒の動きやポーカーのハンドの強さなど

- 基本だけれど重要な概念を扱った教材を探し、それがなぜ重要なのかを理解する

- あとは実践あるのみ。プレイを重ね、ミスのたびに原因を振り返り、考え直して修正する

このプロセスだけでも、よく出てくる局面をカバーするヒューリスティック(経験則に基づく実践的な判断基準)を身につけられるため、短期間で一定のレベルには到達できます。

ただし、ある程度の実力に達すると成長は鈍化し、実戦から得られる学びも徐々に限定的になっていきます。さらに、学べる内容も高度で難解になり、応用範囲が限られていきます。

では、その“中級者の壁”をどうやって越えるのか。私がたどり着いた答えは、ゲームを構成する要素を一つずつ取り上げ、それぞれを深く理解し直すというアプローチでした。

通常このような作業はとても大変です。正解がないため、前に広がる膨大なゲームツリーを地道に分析するしかありません。しかし、GTO Wizard AIのカスタムソルバー機能を使えば、そうした構成要素やその相互作用を、出力結果から効率的に学ぶことができます。

この学び方の目的は、ツリー内の特定スポットを覚えることではありません。実際にこれから紹介する例の多くは、実戦ではまず出会わないようなスポットです。それでもこの方法は、これまで見たことのない局面にも柔軟に対応できる力を身につけることができます。

要素を分解する:スタックサイズ

スタックサイズは、GTO WizardのAIを使えば比較的簡単に個別検証できる要素の一つです。カスタムソルバーでポットサイズとスタックサイズを自由に設定できるため、他の条件を固定したまま、自由にSPRを設定することができます。

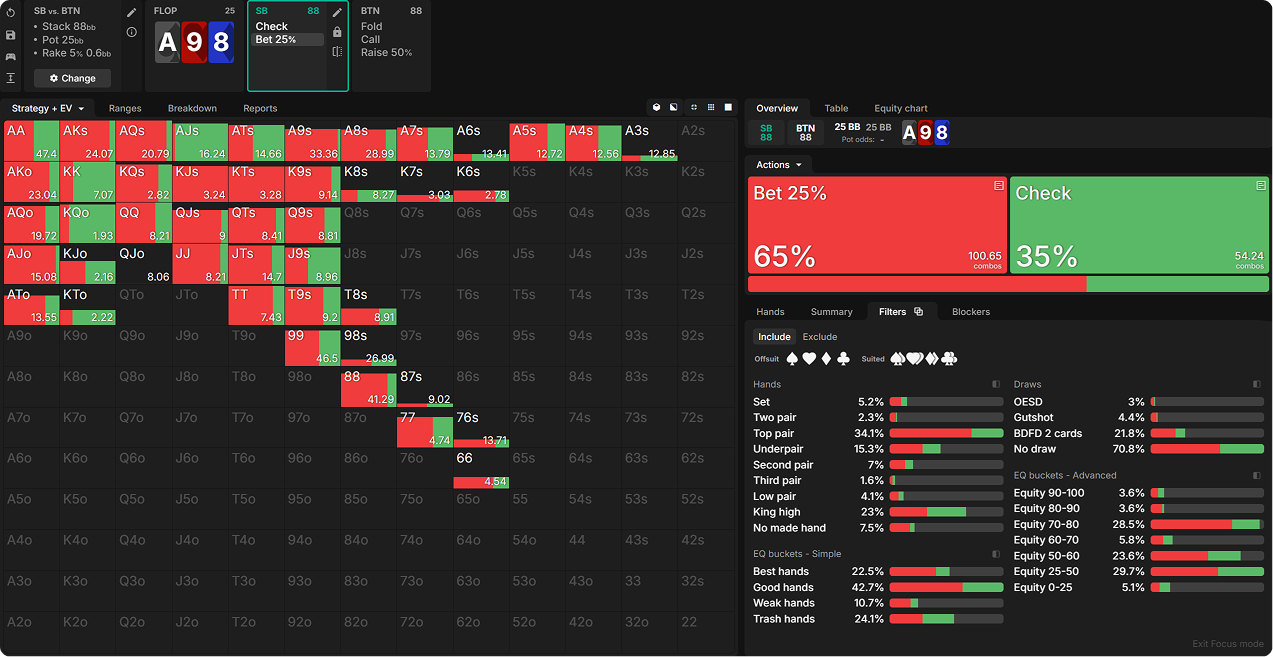

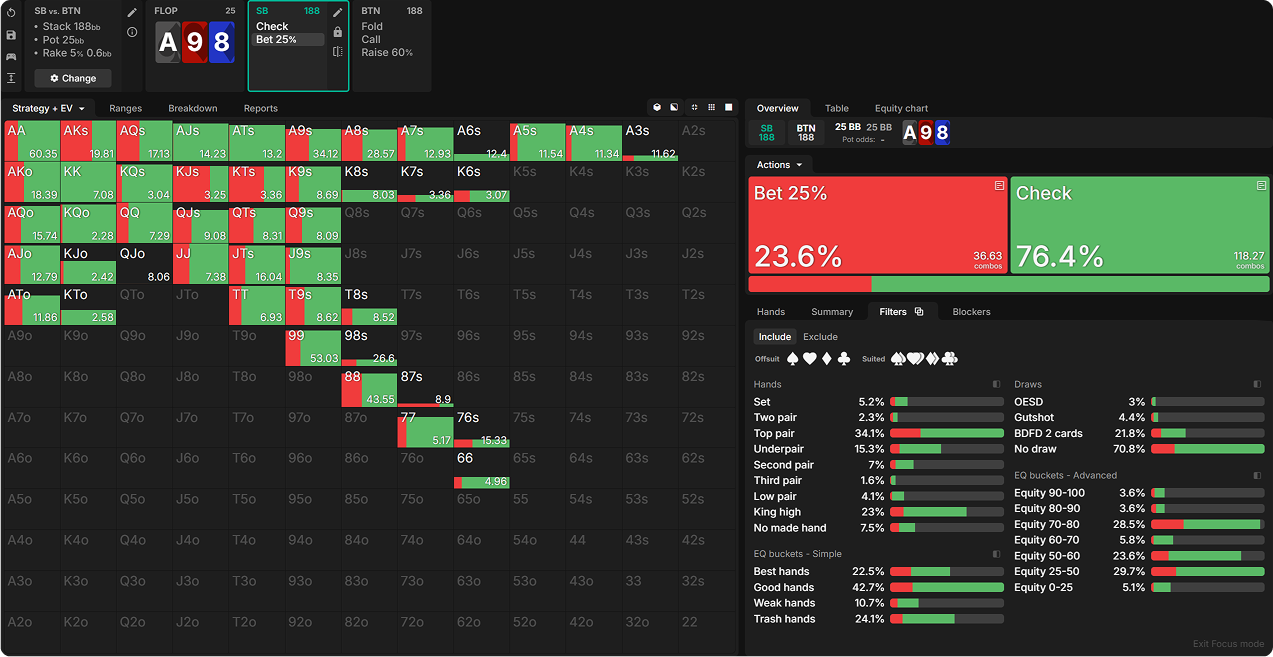

例として、SB vs BTNの3ベットポット、フロップA98r、スタック100bbの状況を見てみましょう。以下は、SBのCB戦略をソルバーで解析した結果です。

ここでスタックを200bbに変更した場合 、SBのCB戦略はどのように変化するでしょうか?

SBのCB頻度は約40%に低下します。

SBのCBサイズは変わりません。

Aハイボードかつプリフロップアグレッサーであるにもかかわらず、SBの戦略は大きく変化しています。なぜこのような違いが生まれるのでしょうか?その答えは、BTNのアクションを比較すれば見えてきます。

- ベット(より限定的なレンジから出る)に対して、BTNはレイズ頻度をほぼ2倍にし、サイズも大きくします。

- チェックに対して、BTNはベット頻度こそ減るものの、サイズはハーフポットからポットサイズに変わります。

これらのBTNのアクションには共通した意図があります。ポラライズを強め、200bbという深いスタックを武器に、SBの「強いがナッツ級ではないハンド」、つまりオールインされた際にブラフキャッチャーになりうるハンドのエクイティを削りにかかっています。

今回の設定では、スタックサイズ以外の要素はすべて同じです。そのため、戦略の変化がスタックサイズによるものであることがはっきりと分かります。このように、SPRが戦略に与える影響を体系的に理解すれば、見たことのない局面でも応用が可能になります。

要素を分解する:ベットサイズ

ベットサイズも、AIソルバーで個別に設定・検証できる要素の一つです。ソルバーには推奨サイズがありますが、実戦ではそれとは異なるサイズを使ってくる相手もいます。

ベットサイズを意図的に変えることで、次のような点を検証することができます。

- 指定したサイズでバランスの取れた戦略がどのように構成されるか

- なぜあるサイズではうまくいかないのか

- そうしたサイズにどう対応すべきか

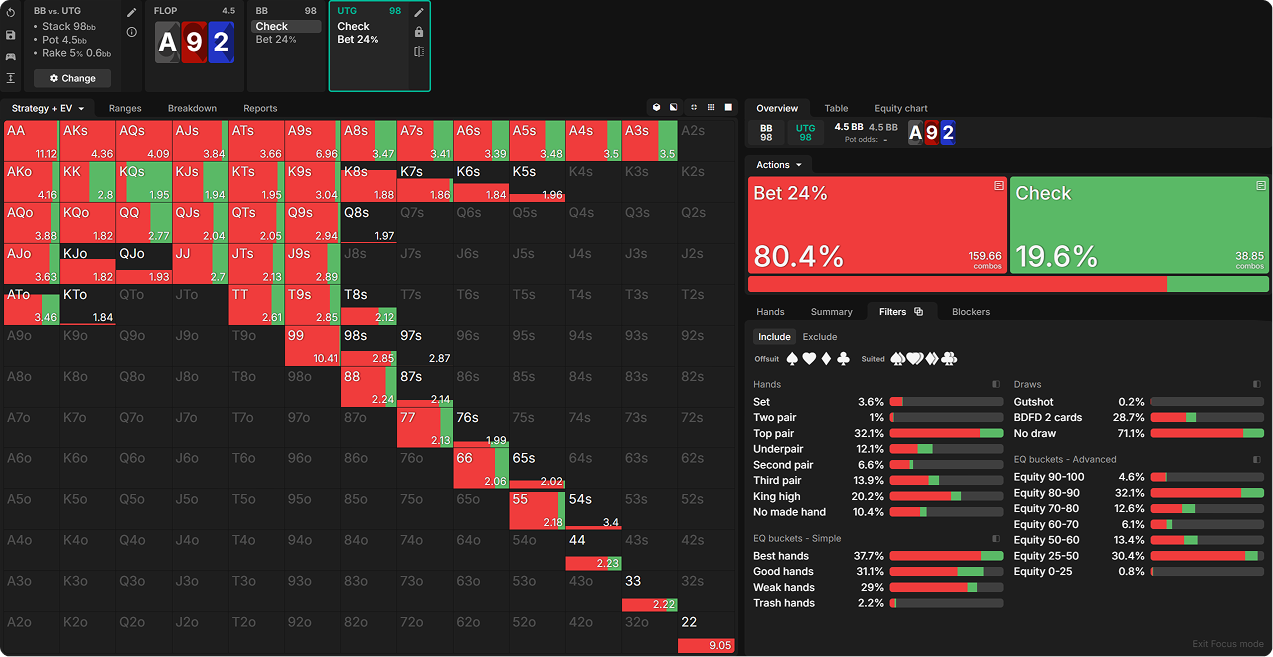

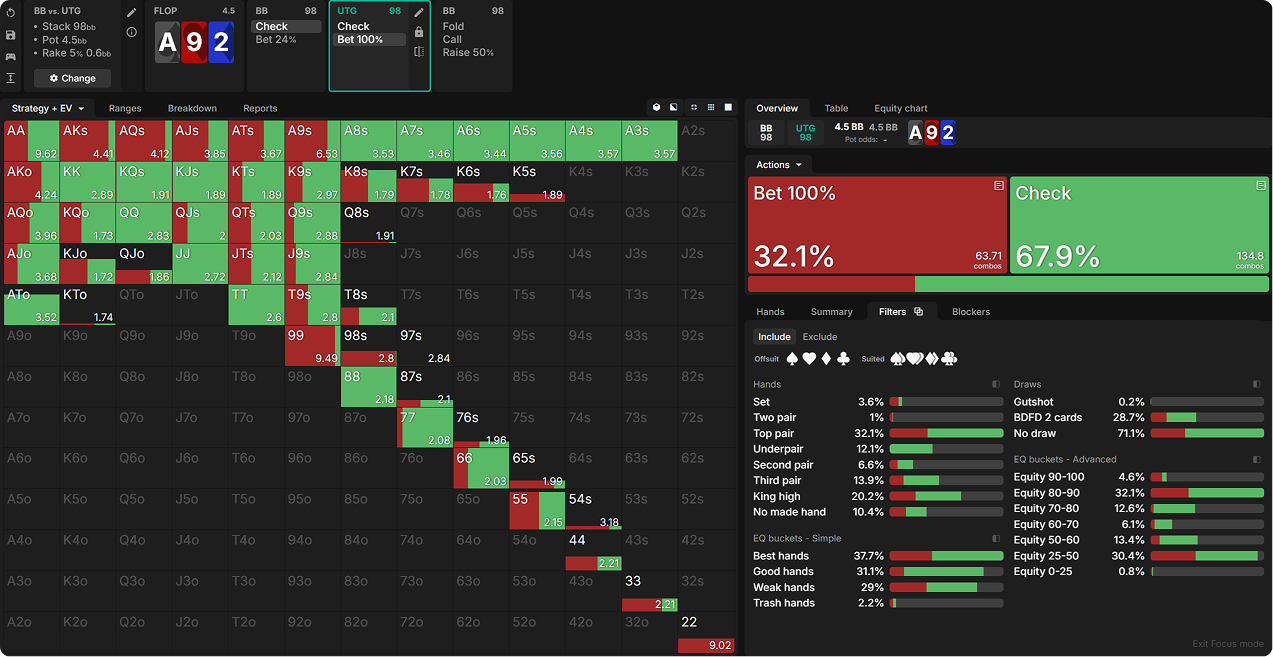

ここでは、比較的よく研究されているシナリオを取り上げます。100bbのスタック、UTG vs BBのSRP、ボードはA92rという状況です。

この出力からは、ソルバーが1/4ポットのCBサイズを推奨し、CB頻度も非常に高いことが分かります。多くのプレイヤーはこの傾向を理解しており、このテクスチャでは小さいサイズでレンジベットに単純化するケースがよく見られます。

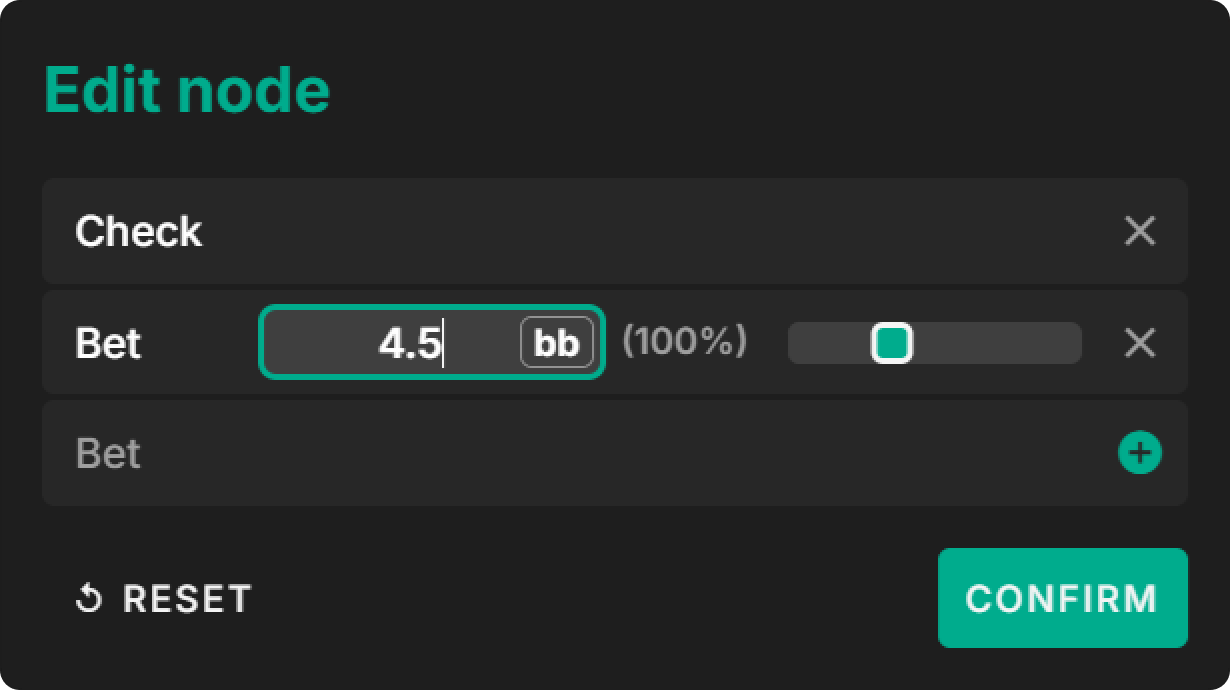

では、UTGのCBサイズをポットの100%のみにした場合、どうなるでしょうか?

まず気づくのは、CB頻度が大きく下がり、チェックが約70%にまで増える点です。サイズを大きくすればベット頻度が下がるのは直感的ですが、レンジアドバンテージのあるUTGがここまでチェック中心に変化するのは、注目すべき変化です。

なぜこのような変化が起きるのかを知るには、BBのディフェンス戦略を比較してみるのが効果的です。UTGが1/4ポットでベットした場合、BBは5:1のオッズをもらっていても、約50%のハンドをフォールドせざるを得ません。BBのレンジに何もないハンドが多すぎて、与えられたオッズに見合う利益が出ないためです。

一方、ポットサイズのベットではBBのフォールド頻度は約70%程度になりますが、UTGはベットサイズを300%大きくしたにもかかわらず、フォールドは40%しか増えていません。つまり、ポットサイズで無差別にブラフしても期待値は上がらず、むしろバリュー重視の戦略が求められます。ブラフは、BBのコールレンジに多く含まれるスーテッドペアをしっかりブロックできるものに限定されます。

こうしたソルバーの判断基準を読み解くうえで、もう一つの視点になるのがハンドクラスごとのEVです。サイズを大きくしても、合計EVは3.06bbが3.02bbになる程度で大きな差はありませんが、個別のハンドのEVを比較すると最初の戦略の意図がはっきり読み取れます。

例えばAAや99のようなナッツハンドは、サイズを大きくするとEVが下がります。BBのチェックレイズ頻度が減り、残ったレイズハンドのこれらのナッツハンドで強くブロックされているためです。

一方、UTGの強いトップペアのような「強いがナッツ級ではないハンド」はこの戦略変更の恩恵を受けやすくなります。引かれたりブラフで降ろされたりするリスクを抱えながらも、バリューを取りきれる可能性があるからです。大きなサイズはそうしたバリューをより多く取りきると同時に、EVを下げるアクションに遭遇する頻度を減らします。

まとめ

- ポーカーを深く学ぶには、変数を一つずつ個別に検証していくことで、ソルバーの戦略を成り立たせている本質的な要素を理解できるようになります。

- 各変数の意味や影響、さらには他の要素との相互作用を観察することで、これまで経験のない局面にも冷静に判断して対応できるようになる。

- 検証を通じて戦略がどう変化するかを見るだけでなく、ハンドクラスごとのEVや、どれだけエクイティを実現できているかといった視点も加えることで、なぜその選択が有効なのかをより深く考察できる。

「Daily Dose of GTO」でGTOを学ぼう!