複数のベットサイズを理解する

複数のベットサイズを使用するソルバーのソリューションでは、多くの場合で混合戦略が用いられるため、そのサイズを選ぶ判断の基となる経験則が曖昧になることがあります。もしどちらのサイズでもベットができるハンドなら、複数のサイズを使う目的は何でしょうか?実際のゲーム中に、そのハンドでどちらのベットサイズを使うのかを、どのようにして決めるのでしょうか?

そこでソルバーが役に立ちます。ですがその理由は、ソリューションを暗記するためではなく、ソリューションから学ぶことができるからです。GTO Wizardを使って勉強する際の目標は、ソリューションがなぜその様な結果になるのかを理解することです。ソリューションの基盤となる要因を理解することで、今研究しているスポット以外の様々な状況の理解も深まります。

ノードロック機能は、複雑なソリューションを学ぶ為の新しい強力なツールです。戦略の選択肢(ベット、チェック、レイズなど)が果たす役割を試し、選択肢を取り除いたり、相手の反応を固定することで、自分のインセンティブがどのように変化するのかを見ることができます。この記事では、フロップで一般的な、小さいベットをするのか、それとも大きなベットをするのか?という判断について詳しく見ていきます。

純粋戦略を探し出す

特定のベットサイズ(もしくはその他の戦略的オプション。これはチェック、コール、レイズ、フォールドにも当てはまります)を使用する動機に対する直感を磨くためには、純粋にそのアクションのみを行うハンドを探すことが重要です。それらは、他の戦略的オプションよりも明らかに 1 つのオプションを好むインセンティブを持つハンドです。もし純粋戦略が存在しない場合は、そのアクションをもっとも頻繁に行うハンドを探しましょう。

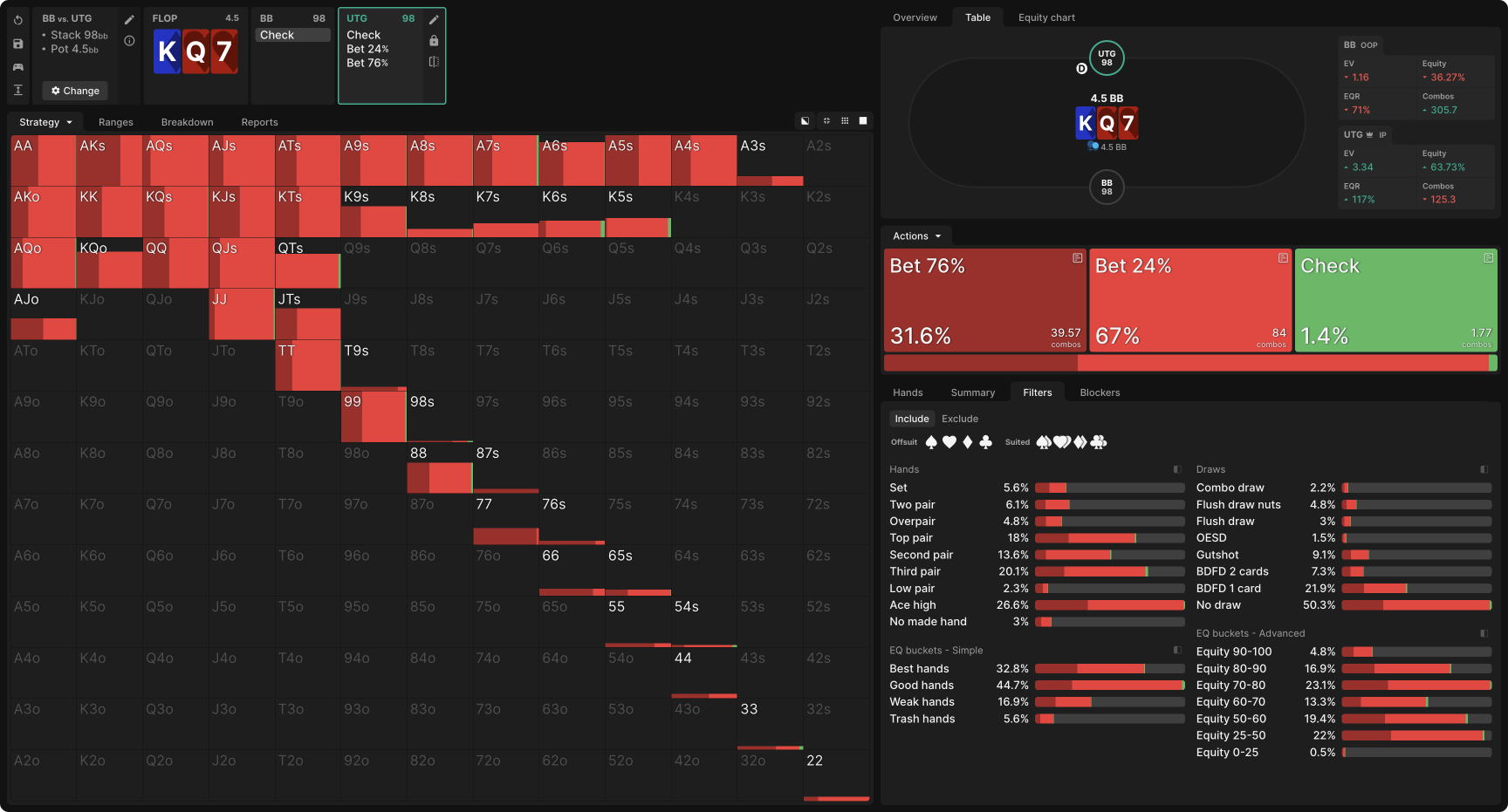

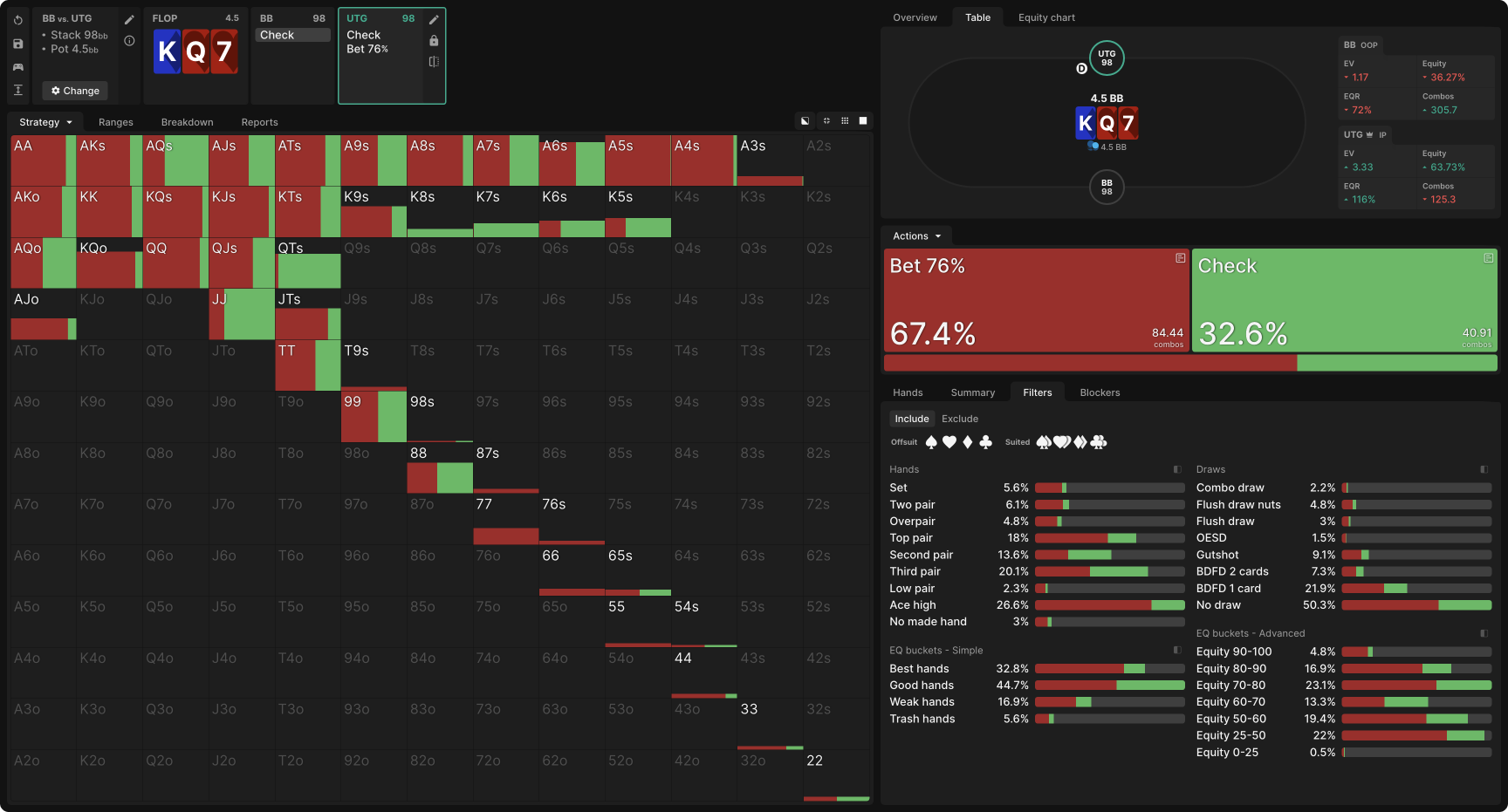

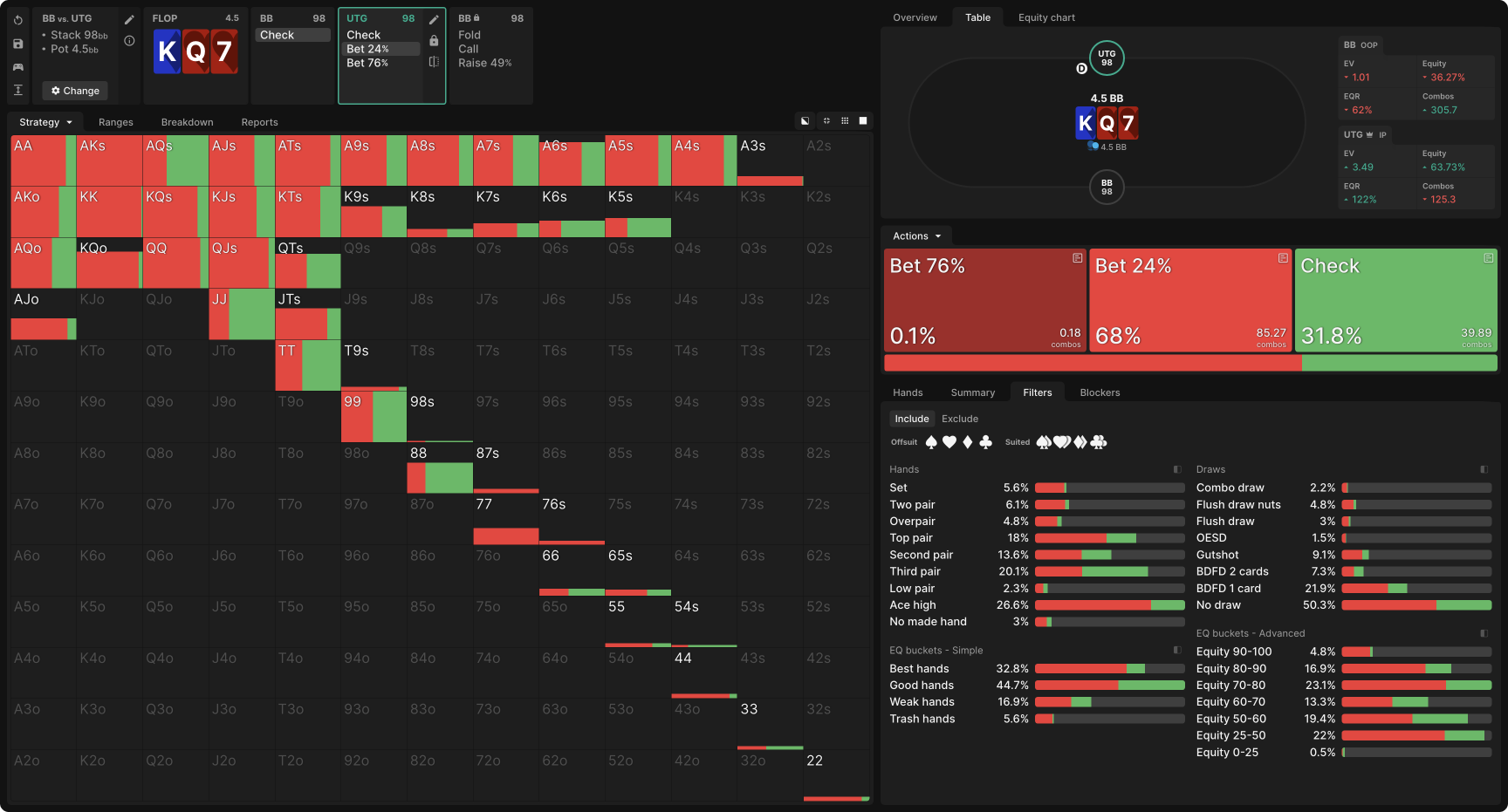

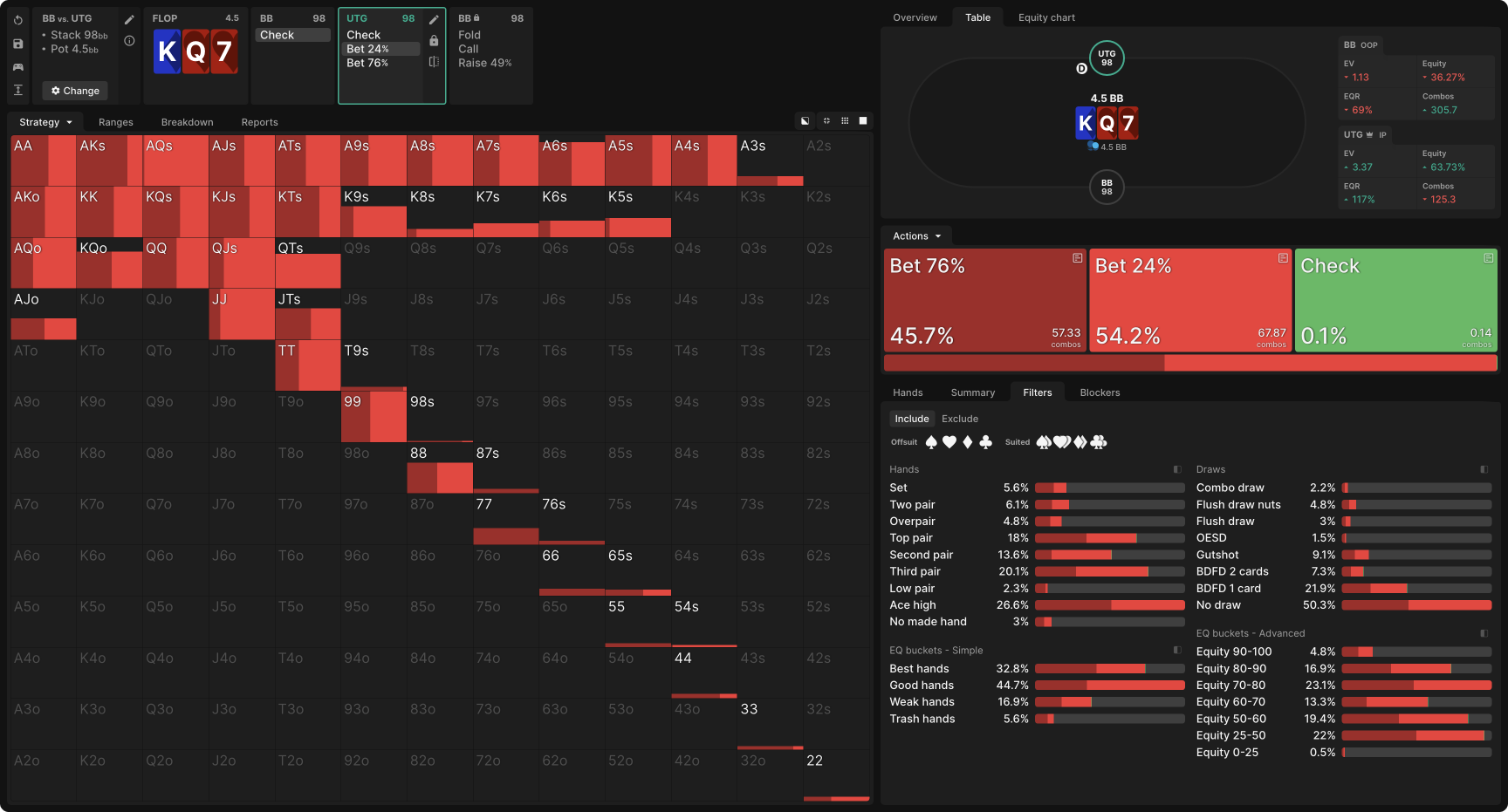

では、9人テーブルの100bb持ちのキャッシュゲームの例について考えてみましょう。UTGが2bbでオープンし、BBがコールしました。フロップはK♦Q♥7♥です。BBはチェックし、UTGはチェックするか、76%か24%のベットをすることができます。結果から分かる通り、ソルバーがチェックをすることはありません(結果に表示されている1%は収束誤差であり、シュミュレーションを完全に解析すれば、チェックは消えるでしょう。)。この状況ではUTGは2つのサイズを活用し、ほとんどのハンドで混合戦略を使用します。

もしあなたがGTOに不慣れな場合は、簡略化するためにレンジ全体で小さいベットをすることは良い戦略と言えます。しかし、大きいベットサイズが存在するには理由があります。その理由を見つけることは、小さいサイズでレンジベットをするという簡略化された戦略と比べ、EVを向上させることに繋がります。

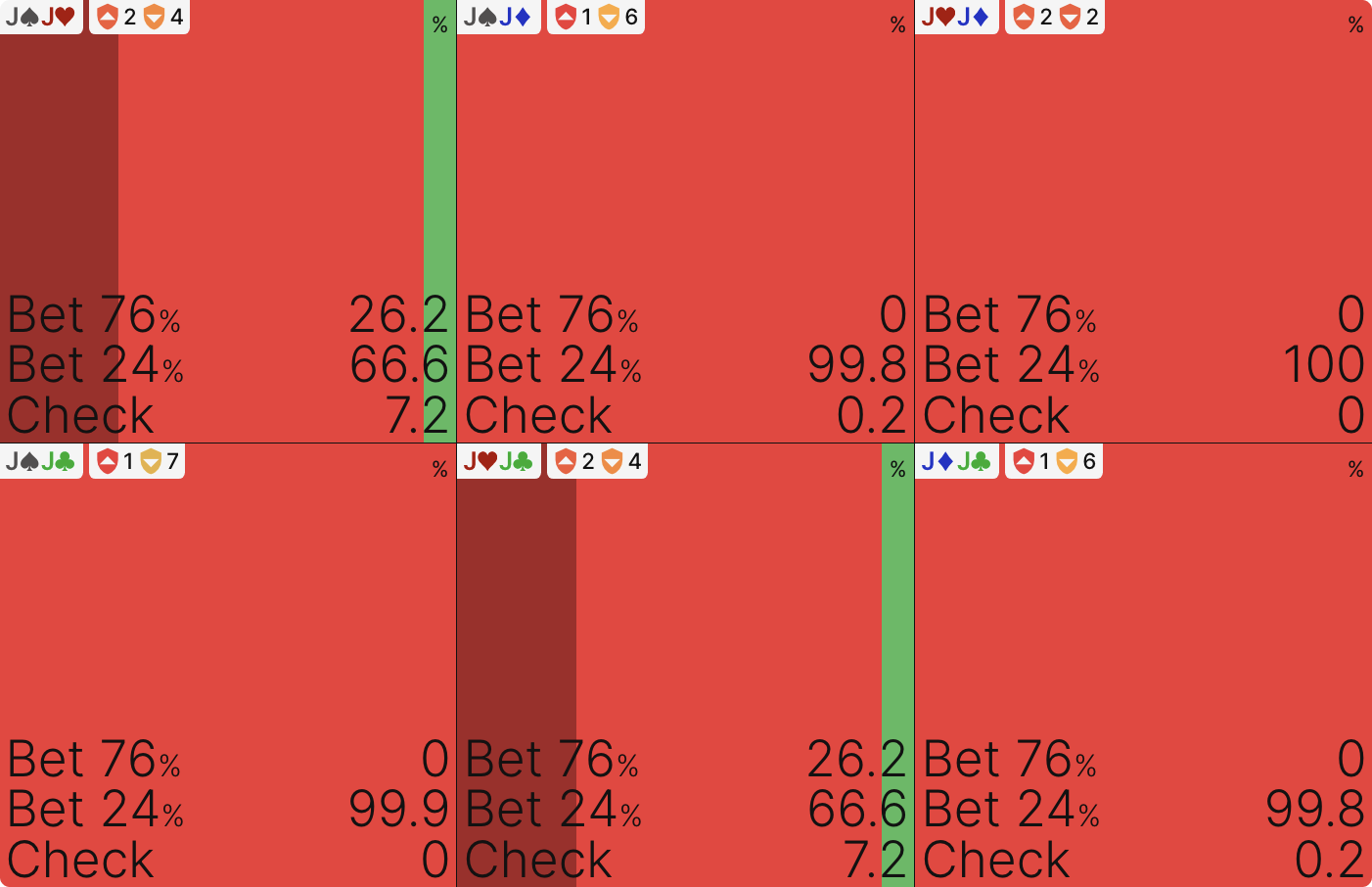

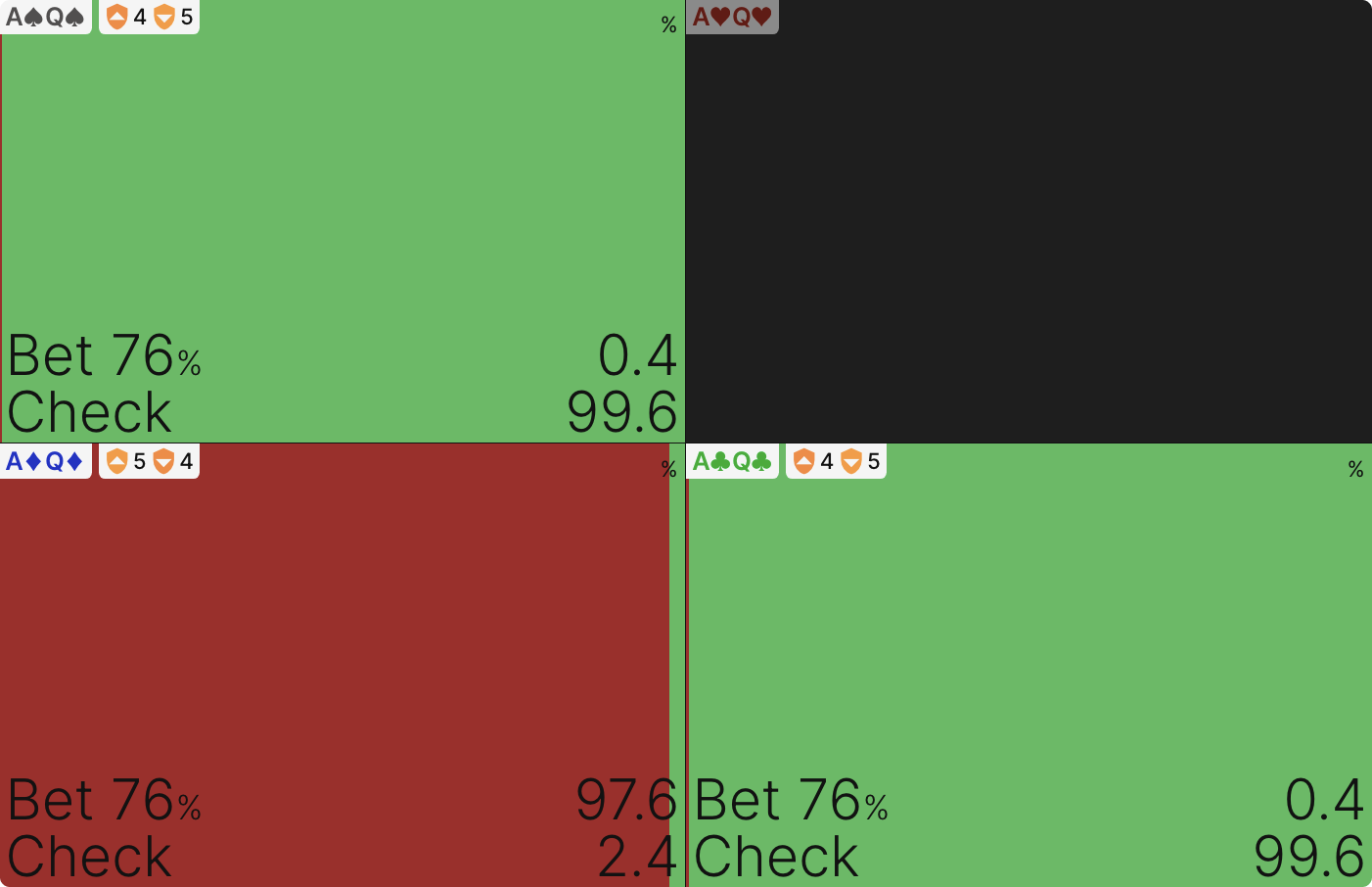

まずは、1つのサイズのみを使う例外を見つけることから始めましょう。すぐに目に付くハンドとして、AQs、K8s、K7s、そしてK6sが挙げられます。さらに詳しく見てみると、混合戦略を行う他のハンドが、スーツによって選択を変えることが分かります。例えば中程度のポケットペアの場合、ハートを持つコンボはベットサイズを混ぜますが、それ以外のコンボでは小さいベットサイズのみを使用します。

K5sのようなハンドにも、同じ様な傾向が見られます。

これらのハンドに共通することは、中程度の強さであることです。BBのレンジの多くの部分に対して優勢であるものの、トップペア以上には負けています。なので、これらのハンドは小さいサイズを使用することでエクイティを否定し、BBの弱いハンド(大きいベットには降りてしまう可能性があるもの)からコールされるという利点を得ます。しかし、ポットを膨らませてしまうと、BBのレンジが強いハンドに偏ってしまい、こちらのハンドが不利になります。そのため、これらのハンドで大きなベットをすることを避け、24%のベットを選択するのです。

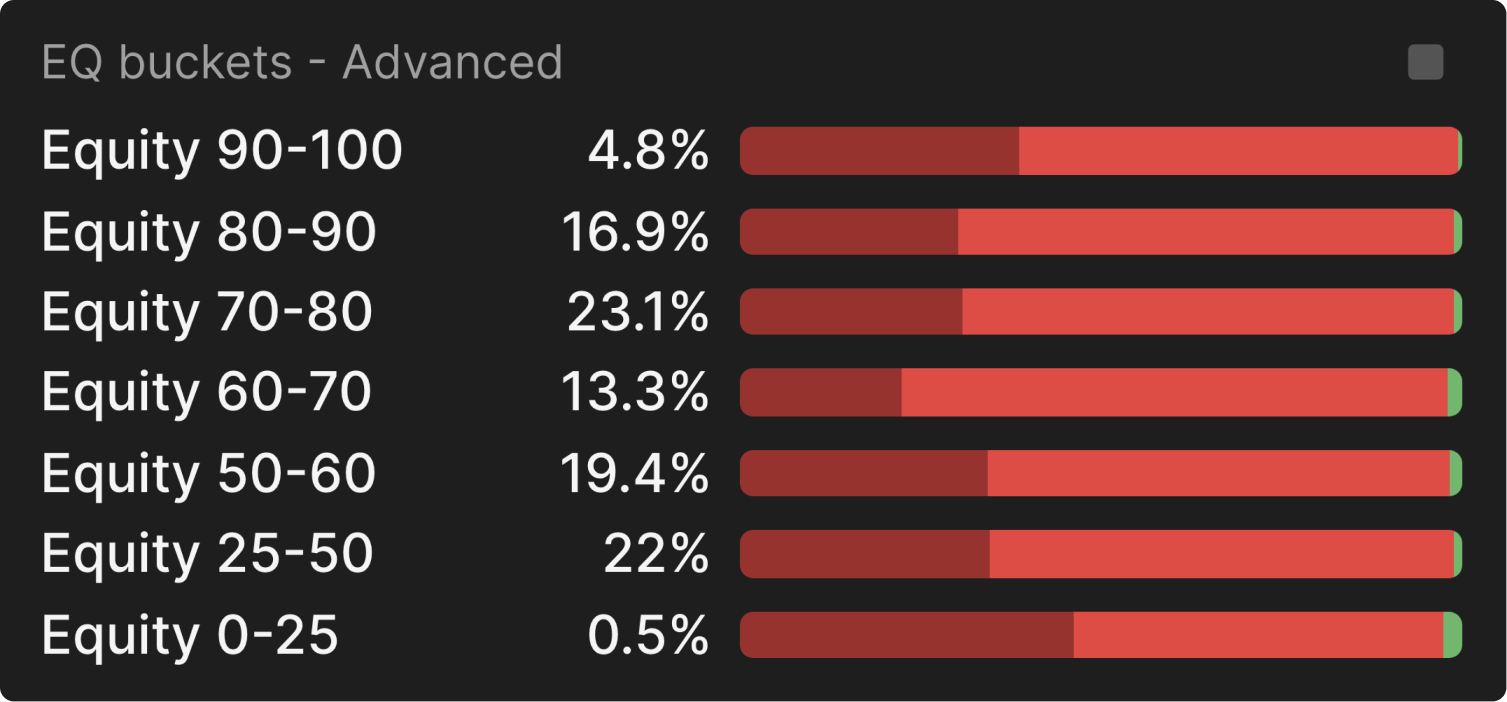

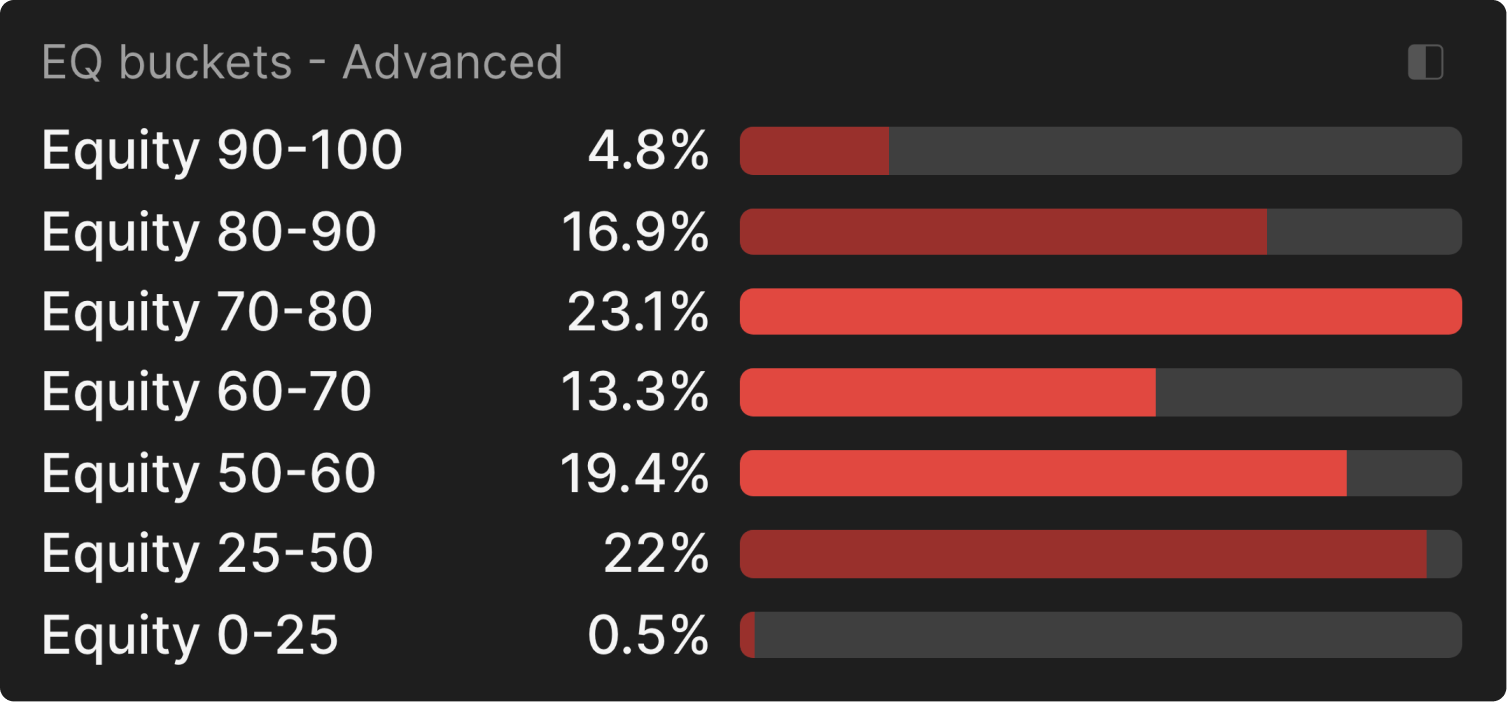

この論理は、エクイティバケツを見ることで裏付けできます。UTGは最も強いハンドと最も弱いハンドで大きいサイズを使う傾向にあり、中程度の強さのハンドでは主に小さいサイズを使っていることが分かります。

ベットサイズが大きくなるほど、相手のレンジは最も強いハンドに集中する傾向があります。

これが、小さいベットサイズが使われる理由です。UTGは中程度の強さのハンドでベットしたいですが、大きなサイズでは利益を出すことはできません。これは、76%のベットサイズのみを使用したカスタムソリューションを見ることで証明できます。このシナリオでは、UTGはレンジ全体でベットをして利益を出すことができないため、先ほどの中程度の強さのハンドでチェックします。

例外を掘り下げる

小さなサイズでCベットを打つ目的は、UTGのレンジの中に含まれる中程度の強さのハンドが理由のようにも見えます。ですが、これだけでは不十分です。なぜなら、小さいベットサイズのレンジに、AAやK7sのような強いハンドが含まれる理由を説明していないからです。BBのレンジ上位のハンドに対してポットを膨らませるために、なぜこれらのハンドは大きなベットサイズを選択しないのでしょうか?

よくある説明として、これらの”モンスターハンド”の存在がBBのレイズ頻度を抑制し、中程度の強さのハンドを守る役割を持つというものですが、これは少し誤解を招く表現です。なぜなら、最強のハンドが他のハンドのために、得られるはずだったより高いEVを犠牲にしていることを意味するからです。

しかし、GTOソリューションは、そのような犠牲を払うことはありません。ソルバーは、特定のハンドのEVを犠牲にすることで、別のハンドのEVを向上させることはしません。あるハンドが複数のベットサイズを使う混合戦略を採用している場合、それは均衡状態では全てのベットサイズが同じEVを持つことを意味します。

ソルバーは別のハンドのEVを向上させるために、特定のハンドのEVを犠牲にすることはありません。

ここで、新たな疑問が生まれます。AAやK7sのような強いハンドで小さいベットサイズを選択した場合、EVはどこから得られるのでしょうか?なぜ小さいベットサイズが、大きいベットサイズと同じ利益を上げることができるのでしょうか?

この様な疑問に取り組むための良いアプローチ方法は、反事実を調べてみることです。もしUTGが最強のハンドで小さいベットサイズを使わなかった場合、どうなるのでしょうか?これは、UTGが最強と最弱のハンドで大きいベットをし、中程度の強さのハンドで小さいベットをするようにノードロックされたカスタムソリューションを作成することでテストできます。

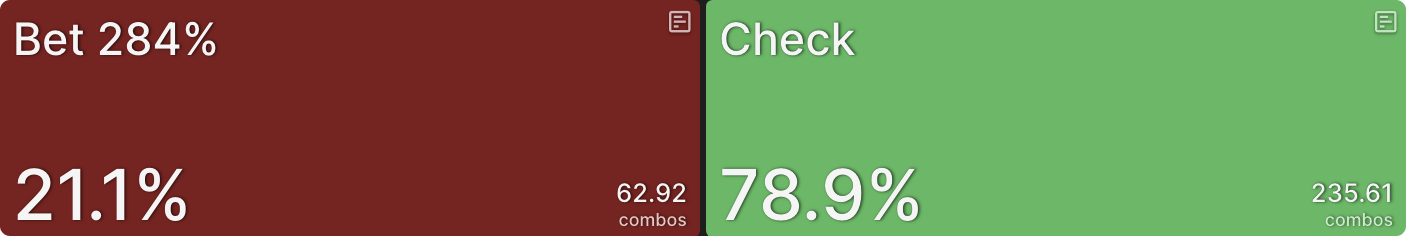

ノードを比較してみると、このレンジに対するBBのフォールド頻度は以前とほぼ変わりませんが、レイズする頻度が3倍にも増えています!

均衡について考える際は、天秤でバランスを取るようなものだと考えると直感的に理解できるでしょう。UTGが強いハンドで小さいベットをする際のEVは、BBのチェックレイズ頻度に依存し、BBがチェックレイズをする際のEVは、UTGが強いハンドで小さいベットをする頻度に依存します。

BBが小さいベットにレイズするインセンティブは、UTGが持つ中程度の強さのハンドからもたらされ、BBの小さいベットをコールをするインセンティブは、UTGが持つ強いハンドから生まれています。UTGが強いハンドと中程度の強さのハンドで小さいベットをする頻度を正確に調整すると、BBのAToや76sでのレイズとコールがインディファレントな状態になります。

同様に、BBのレイズ頻度が正確になると、UTGが最強のハンドで大きいベットと小さいベットのどちらを選択したとしてもインディファレントな状態となります。強いハンドは何も犠牲にしていないのです。それらのハンドは自らの利益のみを考えており、小さいベットを行った際に得られる利益が、大きいベットを行った際と同じだと予測しています。

この効果は、BBが小さいベットに対して均衡よりも2倍の頻度でチェックレイズするようにノードロックした際にも見られます。結果を見ると、UTGは大きいベットを全く使用しなくなりました。なぜなら、最強のハンドですら、小さいベットをするほうが利益を生むからです。

UTGはこの非常にアグレッシブな相手に対して多くの弱いハンドをチェックする傾向にあり、それにより新たなインセンティブが生まれます。もしUTGのチェックレンジが弱い場合、BBにはターンで大きいベットを使い、チェックレンジを攻撃するインセンティブがあります。実際に、一つのベットサイズのみで戦略を固定した場合、GTO Wizardは2♠のターンでポットの3倍近いオーバーベットを21%のハンドで行います。

もしBBがオーバーベットを正確な頻度で行った場合、UTGにはオーバーベットを誘発させるために、最強のハンドでチェックするインセンティブが生まれます。まさに、BBのレイズを誘うための”罠”を仕掛けるためにUTGが小さいベットをするように、BBのオーバーベットを誘うためにUTGが”わざと”最強のハンドをチェックするなどの、新しい均衡戦略が誕生するのです。

エクスプロイトに基づく判断を下す

さて、これらは実践でどのように役に立つのでしょうか?元々の疑問であった、どのようにしてベットサイズを選ぶのか?に対してどう答えるのでしょうか?

対戦相手のどのアクションがどちらのラインを取るインセンティブを生むのかを理解したら、その状況ではどちらの方向にバランスが傾きやすいかを考慮することができます。いくつかのハンドでは、対戦相手の反応を考慮しない純粋戦略が存在します。それらのハンドを認識することができれば、その戦略通りにプレイすれば良いのです。

もし自分のハンドが均衡上インディファレントなため混合戦略を行う場合、バランスの取れた相手に対してのEVはどちらの選択肢でも変わらないため、どちらを選んでも大差はありません。その場合は、直感に基づいてプレイすることが可能になります。仮に相手のミスを逆手に取るために実際には間違って混合戦略のところを特定のアクションのみ(純粋戦略としても)を選択したとしても、相手がその間違った純粋戦略に対してエクスプロイトしない限り、EVを失うことはありません。

対戦相手のどのアクションがどちらのラインを取るインセンティブを生むのかを理解したら、その状況ではどちらの方向にバランスが傾きやすいかを考慮することができます。

先ほどの例でも見たように、非常にアグレッシブな相手に対しては、最強のハンドで小さいベットをしレイズを誘う戦略が有効です。逆に非常にパッシブな相手に対しては、先ほどと同じハンドで大きいベットのみを使用します。なぜなら、小さいベットをし、レイズを誘うことで”本来得られるはず”であった利益を得ることが期待できないからです。

そして、相手のバランスは、例で挙げられたように極端に崩れている必要はありません。極端に崩れたバランスを例として取り上げたのは、ポイントをより明確に示すためです。

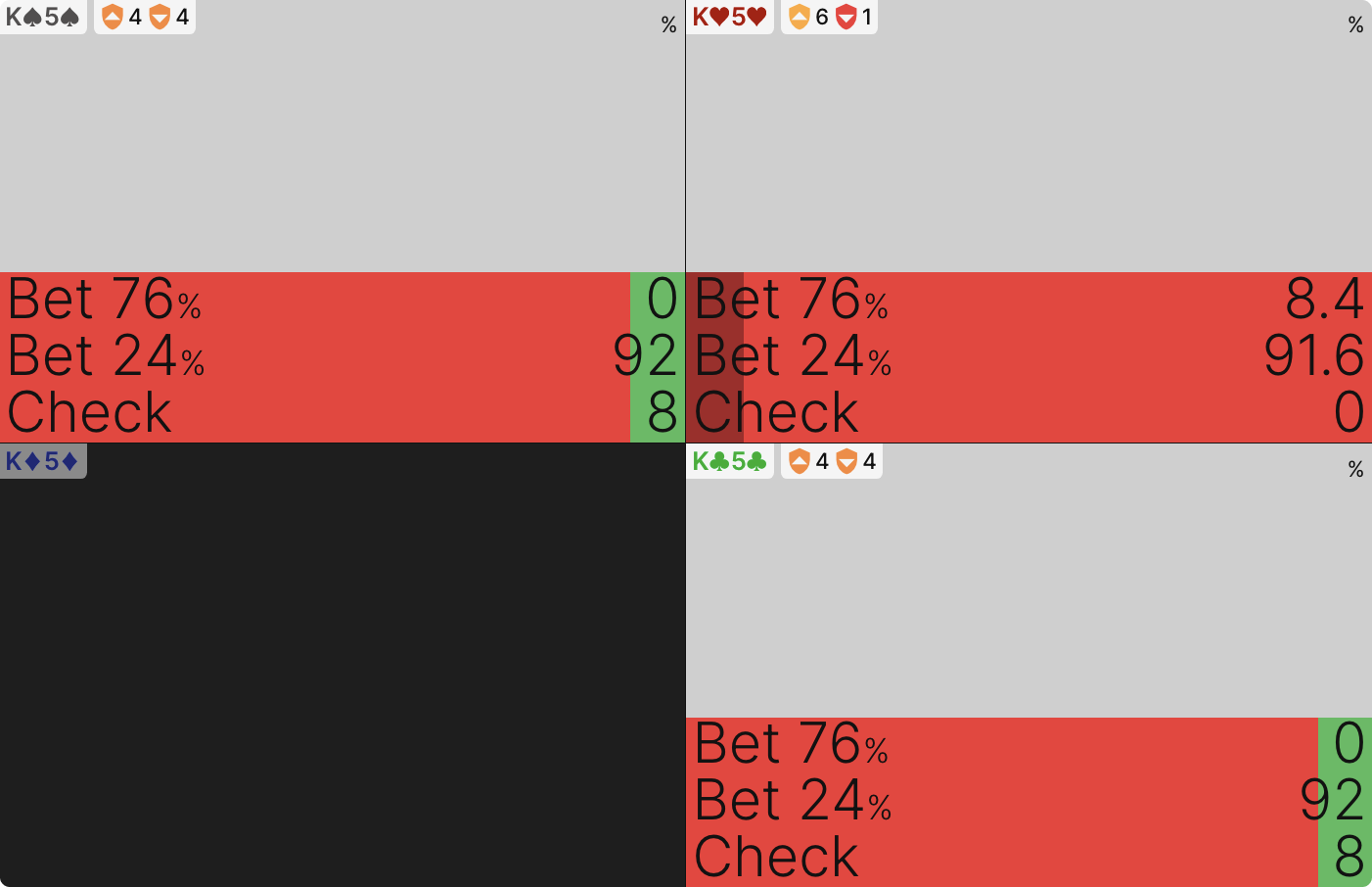

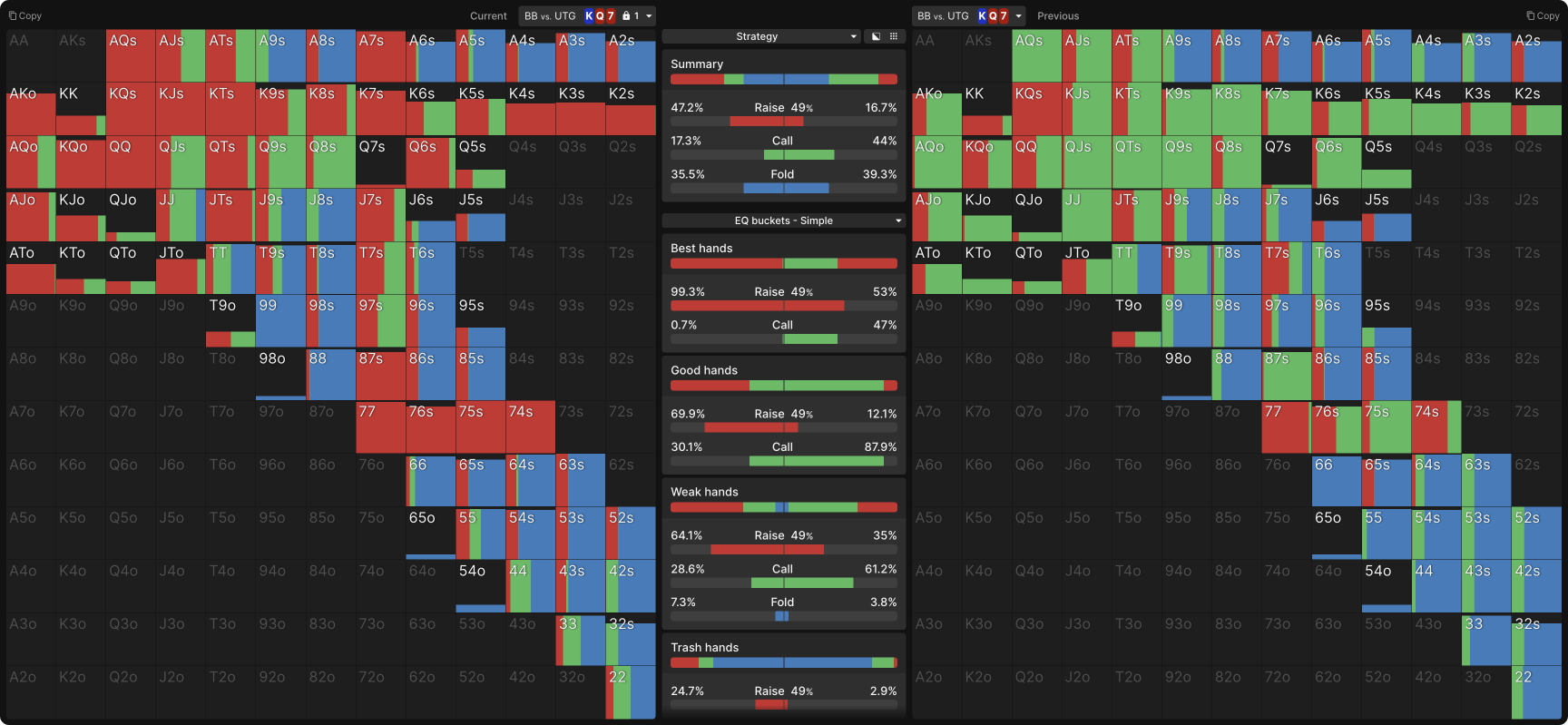

以下は、両方のベットサイズに対してBBのチェックレイズ頻度を半分にノードロックした場合の、UTGのCベット戦略です(本来であれば低下したチェックレイズ頻度を補う形でドンクベットを行いますが、パッシブな相手はそのようなプレイを行わないと仮定し、ドンクベットをする選択肢は与えていません)

強いハンドは依然として両方のサイズを混ぜて使用しますが、全体的に大きいベットサイズを好んで使う傾向が見て取れます。ですが、ハートを持たないJJ、K6、AQなどのハンドは、先ほどと同じく小さいベットサイズを使うことを好みます。

まとめ

純粋戦略は、そのハンドが特定のラインを取る強いインセンティブが存在することを示しています。そのインセンティブを理解することで、そのラインが戦略的に重要な理由が分かるでしょう。

相手を欺くことも重要ですが、”分かり易い”ハンドだけでそのラインを取る戦略が通用するのは稀です。対戦相手はあなたの思惑を見破り、戦略を適応させて抵抗してくるでしょう。

ノードロックを利用することで、このプロセスの模擬実験を行うことができます。相手を罠にかけるプレイを減らすようにノードロックし、その戦略に対する反応を見るのです。これらの反応は混合戦略を採用する動機であり、それにより、相手の潜在的なエクスプロイトと自分が仕掛ける”罠”のバランスが形成されます。

これらの経験則を整理することで、ゲーム中の意思決定を助ける実践的なガイドラインを作ることができます。この例では、中程度の強さのハンドは小さいベットを非常に好む傾向にある一方、強いハンドにはコールから得る利益を増やすために大きくベットするか、レイズから得る利益を増やすために小さくベットをするかの選択肢が存在します。

どちらのサイズも均衡状態では同じ利益を生みますが、対戦相手は完璧にバランスの取れた戦略でプレイすることはありません。身につけた経験則を基に、特定の状況でどちらのサイズがより適しているかの判断を下すことができます。