ソルバーにターゲットはあるのか?

ターゲティング(相手のハンドを絞ること)は、エクスプロイト戦略を活用する上で重要な要素となってきました。プレイが分かりやすい相手に対してバリューベットをする際、相手がコールするハンドを見極め、それらのハンドでどれくらいの額までコールするかを考える事は非常に有益です。同じく、分かりやすい相手に対してブラフをする場合、相手がフォールドするハンドを見極め、どれだけ少ないチップを使いリスクを最小限に抑えることができるのかを考える事も重要です。

これは、GTO戦略が機能する方法と完全に同じではありませんが、それほどかけ離れてもいません。ソルバーは、相手のプレイを予測しません。実際、GTO戦略の最大の目的は、相手がどのようなプレイをしてきてもそこそこ良い結果を出すことです。

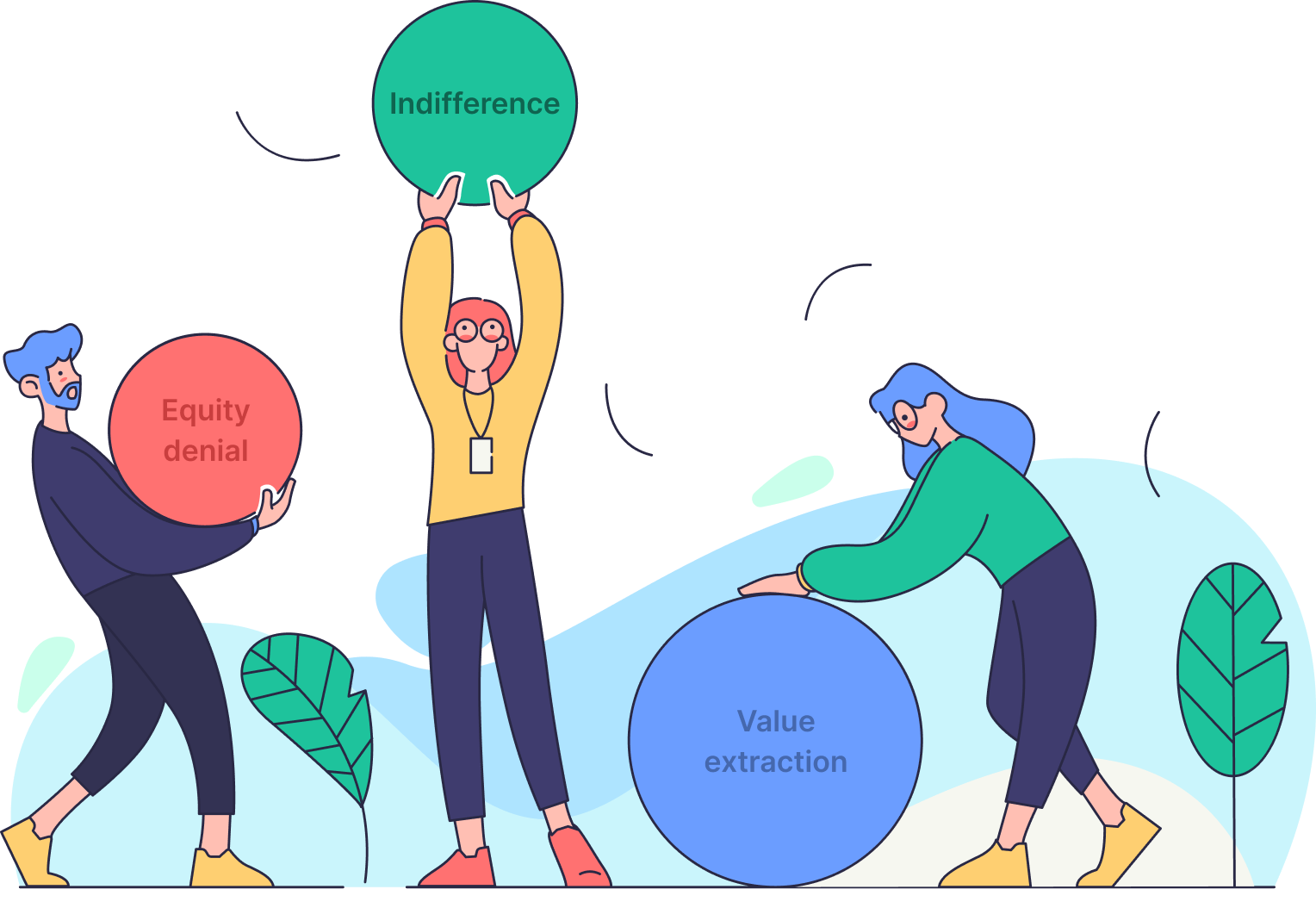

ソルバーは、良い選択肢を取ることができない状況に相手を追い込むことで、この結果を達成します。適切な割合でバリューベットとブラフをリバーで打った場合、相手のブラフキャッチャーでのコールはインディファレントになります。つまり、コールとフォールドのどちらの選択肢も、それほど良くはありません。フォールドすれば、ブラフに対してポットを渡すことになります。しかしコールをすれば、ベットレンジの強いハンドに負けさらに多くのお金を失います。この戦略は、相手が常にコールしても、常にフォールドしても、コイントスや他の混合戦略を取り入れたとしても、常に利益を生み出します。

GTO戦略は相手のハンドをコールさせたりフォールドさせたりするのが目的ではなく、相手のハンドをインディファレントな状態にすることである。

ここで、ターゲティングが登場します。相手のレンジのすべてのハンドが、ベットに対してインディファレントではありません。いくつかのハンドはとても強く、喜んでコールするでしょう。また他のハンドはとても弱く、もっと小さなベットに対してもフォールドした可能性があります。そのベットに対してインディファレントなハンドがターゲットです。それらのハンドは、正確にそのレンジでその額をベットした際に、難しい判断を迫られるのです。GTO戦略は、エクスプロイト戦略のようにハンドをコールさせたりフォールドさせたりする事が狙いではありません。GTO戦略は、それらのハンドをインディファレントにすることを狙っているのです。

それでは、各ストリートごとにいくつかの例を見ながら、実際に理論がどのように適用されているのかを見ていきましょう。

フロップの例

これらの原則は、一般的な100bb持ちのBTNvsBB、SRPのキャッシュゲームシナリオに基づいたカスタムソリューションで具体的に見ることができます。シンプルにするために、BTNのベットサイズはフロップでは1つ、ターンとリバーでは2つに限定しました。

この同じ原則は、より複雑なソリューションにも適用されます。ソルバーが4つの異なるベットサイズを使い分ける際、それぞれのベットにはわずかに異なるターゲットが存在します。ですが、選択肢を少なく制限すると、原則がより分かりやすくなります。

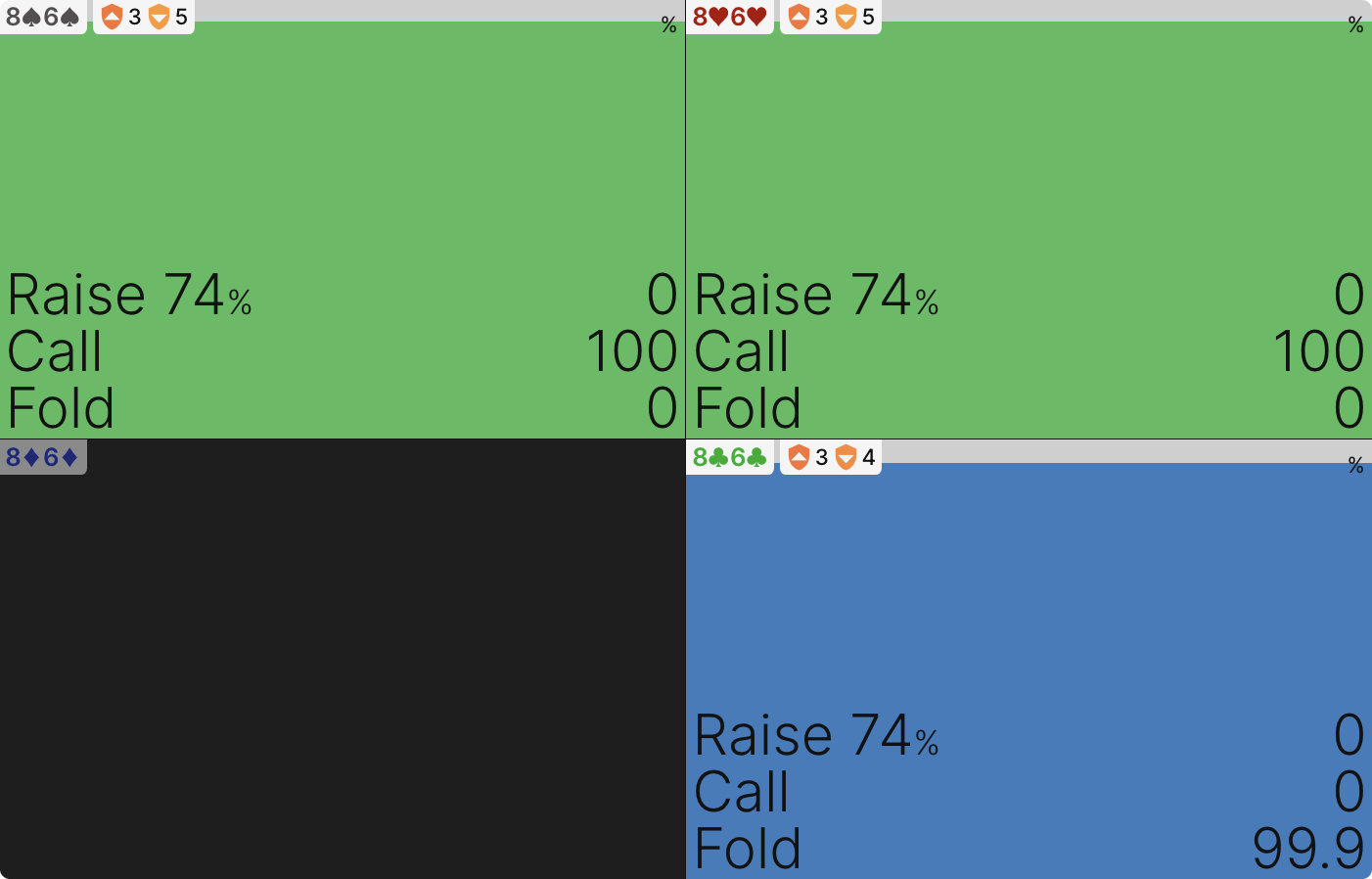

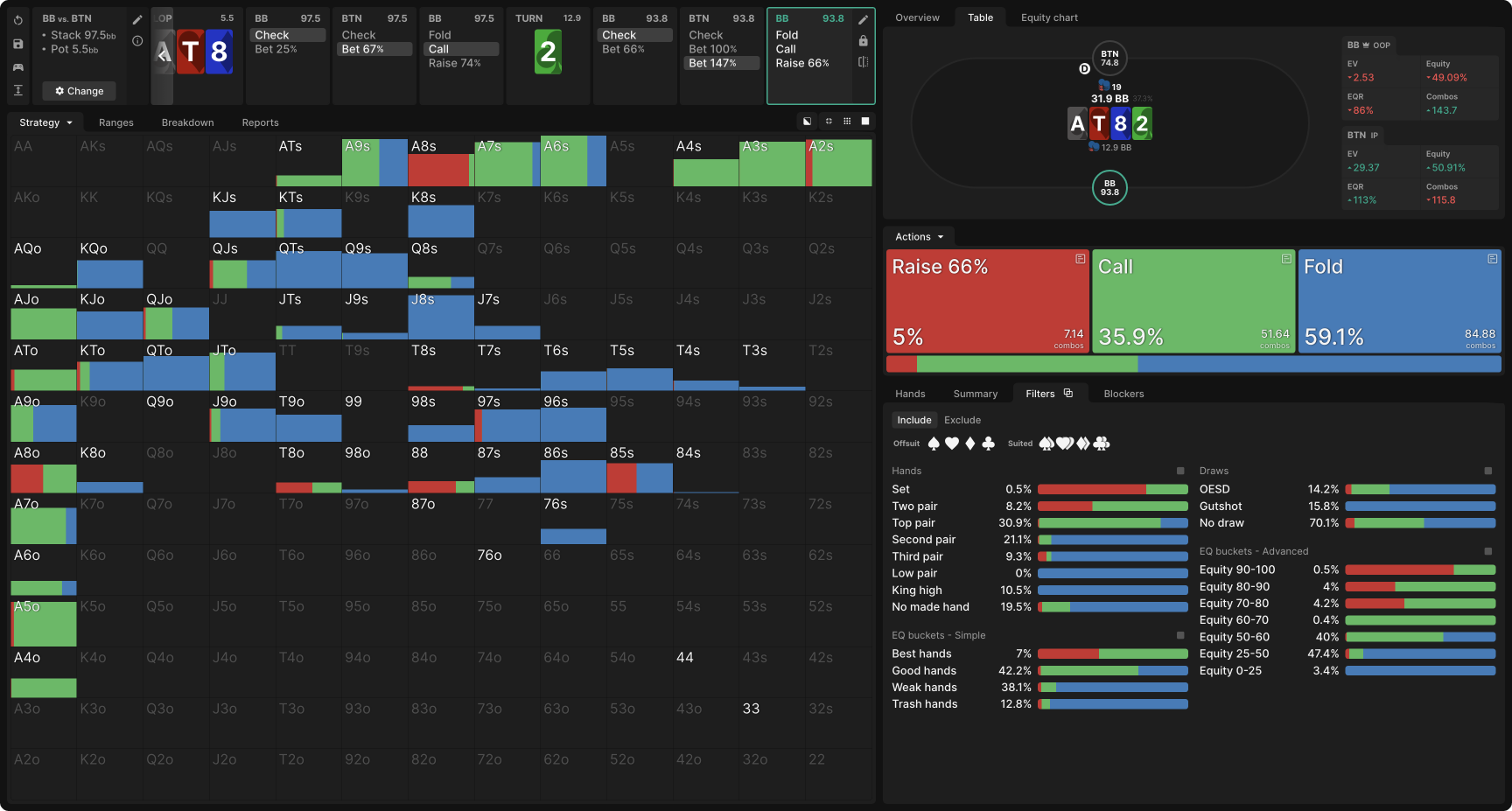

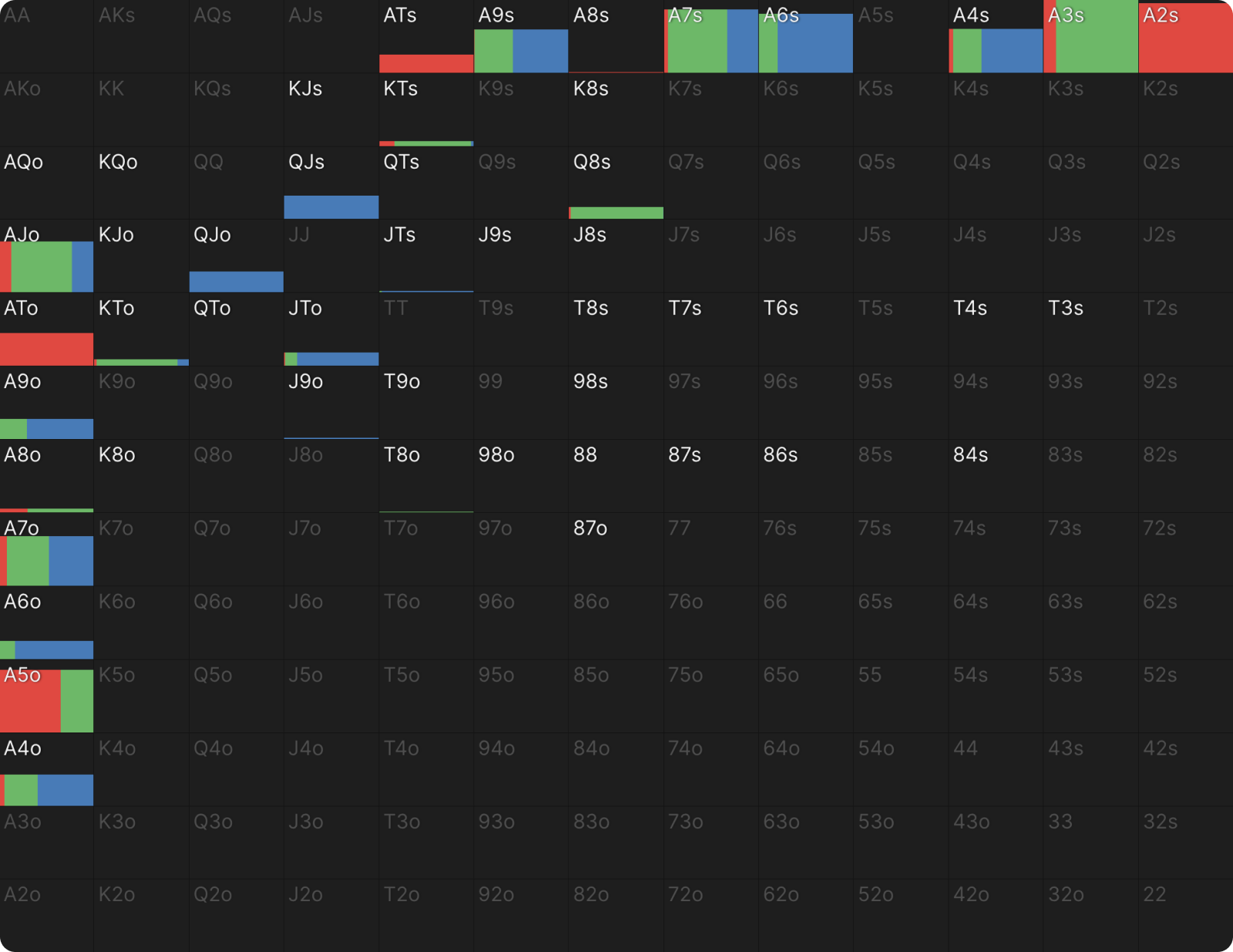

このシナリオでは、BTNはレンジのおよそ半分で67%のベットを行います。ベットに対するBBの反応がこちらです。

難しい判断を迫られるのは、主にBBの最も弱いセカンドペアとサードペアとなります。それらには、バックドアフラッシュドローが付いていないT9やK8などが含まれます。チャート上では、BBの全てのサードペアは混合戦略を使用しているように見えますが、実際にはバックドアフラッシュドローの有無に応じた純粋戦略を使用しています。

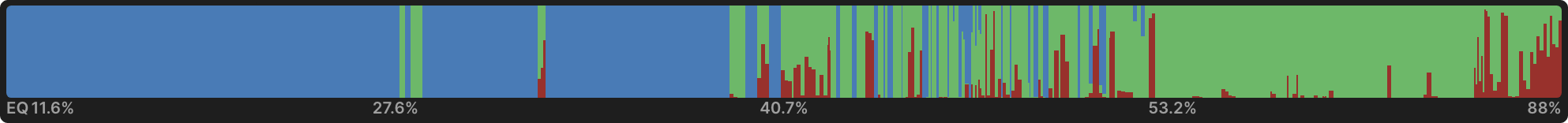

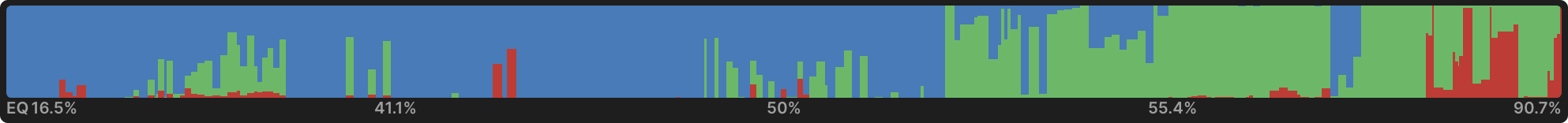

BBのマンハッタングラフから、常にフォールドする、もしくは絶対にフォールドしないハンドの強さ、そして、BBが難しい判断を迫られるレンジの部分を見ることができます。

ハンドがフォールドするかどうかを決定する要因はエクイティだけでなく、その後のストリートでのプレイのしやすさも関係するため、反応とエクイティは完全に一致するわけではありません。

このベットは、相手に難しい判断を迫るだけでなく、他の多くの目的も達成します。ベットレンジの大部分が、相手の一番弱いハンドですらフォールドさせることからある程度の恩恵を受け、ベットレンジの強いハンドは、相手がフォールドしないハンドからコールされることで恩恵を受けます。

ですが、それらのハンドはこのベットのターゲットではなく、ベットサイズとレンジを最適化する目的ではありません。より小さいベットで、多くのハンドをフォールドさせることができたはずですし、相手のハンドが強いなら、より大きなベットにもコールしたでしょう。ですが、このレンジでこのベットサイズを使うことの特徴は、他の目的を合理的に達成しつつ、K8sやT9oをインディファレントにすることができる点です。

さらにこのベットは、後のストリートでBBに対してさらに厳しい判断を迫るツールをBTNに与えます。それでは、フロップ以降を見ていきましょう。

ターンの例

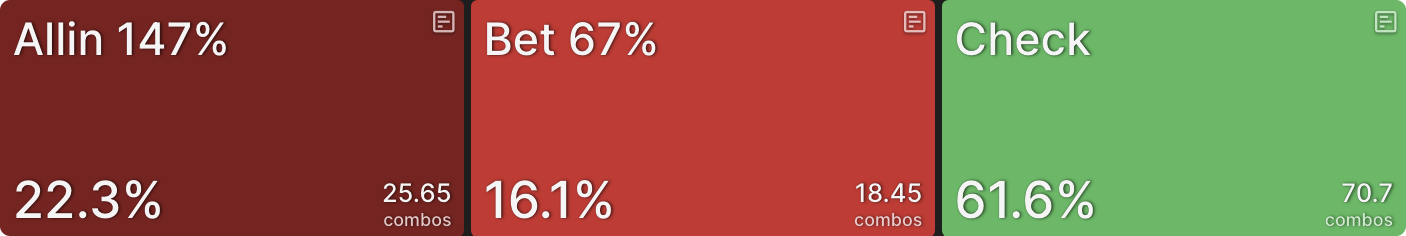

フロップでポットの67%をベットし、ターンが2♣の場合、ソルバーはチェックをするかジオメトリックサイズのベットをします。もうひとつ別のベットサイズを使う選択肢もありますが、ソルバーはほとんど使おうとはしません。この際のジオメトリックサイズのベットは、ポットの147%となります。

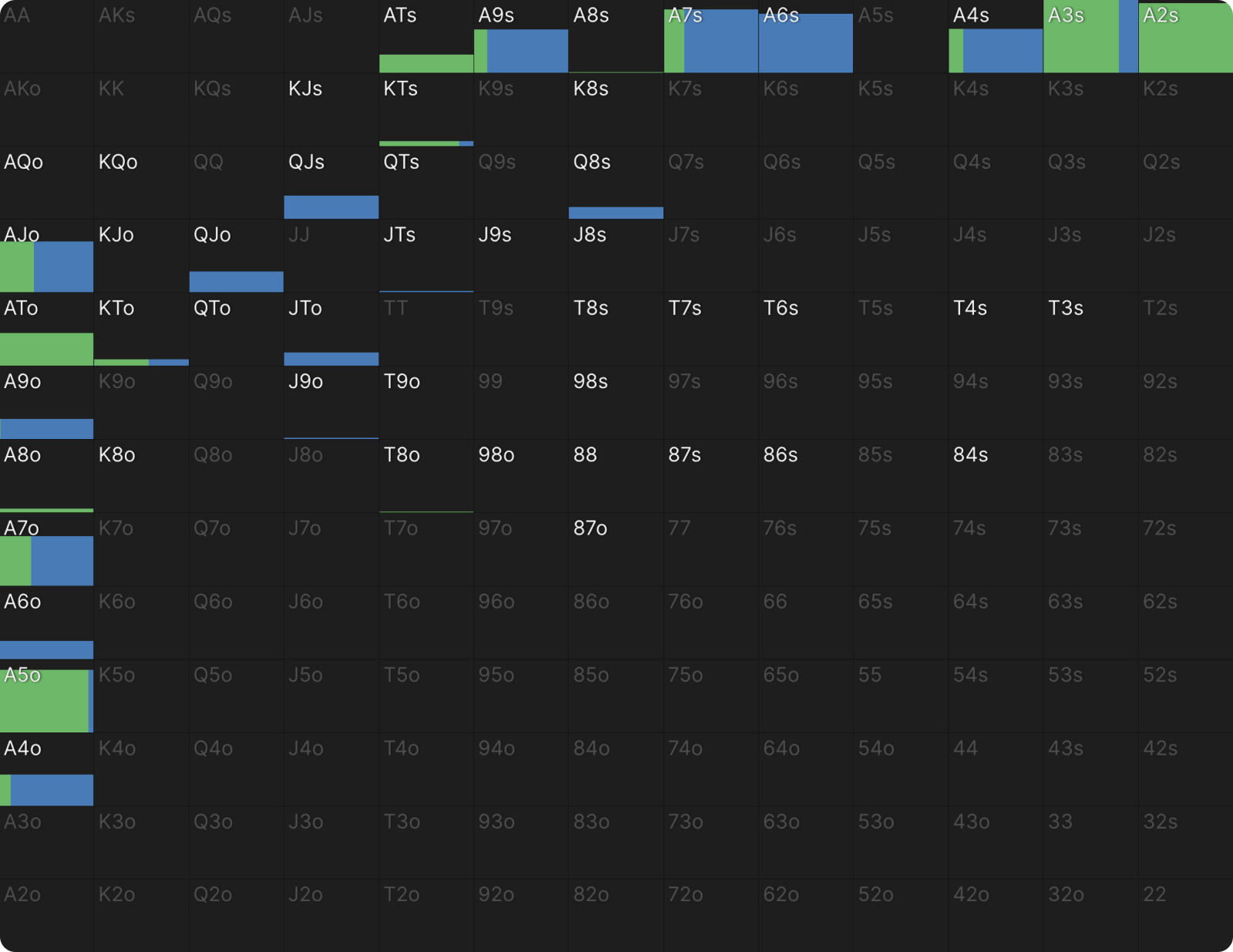

このベットに対してBBは、またしても厳しい判断を迫られます。これはフロップのベットとは異なるものであり、ターゲットも異なります。そのベットに対するBBの反応はこちらです。

ここでは、より強いハンドで難しい判断を下さなければなりません。これらには、BBの最も強いセカンドペアや、いくつかのトップペアも含まれます。ターンのベットがフロップよりも大きいことはその理由の一部ですが、フロップのベットをすでにコールしたことで、BBのレンジが強くなったことが主な理由です。フロップ時点で中央付近にあったハンドは、ターンを見るためにすでに厳しい判断を下したためレンジの底の部分に移動しており、ターンのベットに対しては考えるまでもなくフォールドを選択します。一方で、フロップでは絶対にフォールドをすることがない強いハンドは、ターンのベットに直面すると困難な状況に陥ります。

フロップのベットをコールしたことでBBのレンジが全体的に強くなったため、より強いハンドで難しい判断を下すことを迫られます。

先程と同様に、このベットは他の目的も持ち合わせています。より小さいサイズならフォールドしなかったハンドを降ろし、BTNのレンジ上位ハンドのためにポットを膨らまし、リバーでさらに厳しい決断を迫るための準備を整えるのです。

リバーの例

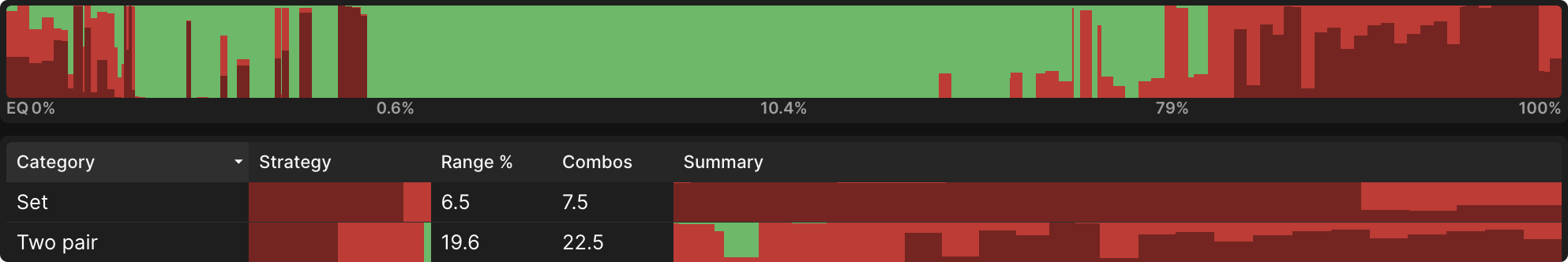

ターンでバレルをしコールされ、リバーで5♣が落ちた場合、BTNは2つの異なるベットサイズを活用します。それぞれのベットには異なるターゲットが存在し、それそれ特定のハンドに対してより効果的に機能します。

今回は、BTNのマンハッタングラフを見ながら、各ベットサイズのターゲットを推定していきましょう。

パターンは非常に単純です。強いツーペアやほぼ全てのセットなどの強いハンドは、大きなベットサイズを好み、T8などの弱いツーペアは、小さいサイズを好みます。これは、トップペアが小さいベットに対して一貫してコールする傾向を利用しつつ、大きなベットによりBBのツーペアに対して最大限のバリューを引き出そうとしています。

実際に67%のベットを打たれると、AJのような強いハンドでさえ、難しい判断を迫られます。

オールイン(ポットの147%)をされた場合は、トップペアはほぼ全てがフォールドするため、BTNはT8で大きくベットをする意味を失います。

まとめ

GTO戦略でさえも、全てのベットにはターゲットが存在します。特定のベットサイズを使うと対戦相手のレンジのどの部分が厳しい判断を迫られるのかを理解することで、様々なハンドに対してどれだけ、またはどのようにベットをするのかを判断することが容易になります。

この概念は、ソルバーのソリューションを理解する際にも役立ちます。ソルバーが複数のベットサイズを使用する際、それぞれのベットに対するGTOの反応を見て、どのハンドが難しい判断を迫られているのかを分析することで、それぞれのベットが持つ価値を理解することができます。

しかし、ソルバーの戦略は複雑であり、ターゲットのハンドの判断を難しくすることが、そのベットを使用する唯一の目的であることはほとんどありません。特に序盤のストリートにおいては、ソルバーの戦略は、同じアクションをとる様々なハンドカテゴリーのインセンティブのバランスを取っています。

例えばフロップの小さなベットは、その時点でいくつかのハンドに対して難しい判断を迫ることでしょう。それに加えて、

- ハンドのエクイティを否定し、レンジの他の部分からバリューを得る

- 後のストリートで行うバリューベットとブラフにより、さらに厳しい判断を迫る準備をする

- いくつかのチェックレイズを誘ったり、抑止したりする役目を果たす

ターゲットを特定することで全体像を掴めるわけではありませんが、理解するための良い出発点となるでしょう。