Cベットしない?

100BBのキャッシュゲームで、BTN vs BB(自分)のSRPでフロップがT72rだとします。このボードはどちらのプレイヤーにとっても特別有利とも不利ともいえません。BB(自分)はまずチェックし相手のCベットに対して、フォールド、コール、レイズのいずれかを選択します。

ところが、今回はIP(BTN)のBTNがベットせずにチェックしました。HUD用語では「Missed C-Bet」と表示されるプレイです。近年ではフロップでのCベット頻度が高い傾向があるため、チェックバックされた後のプレイに自信がない方も多いのではないでしょうか。ここでは単に相手がパッシブなのか、それともソルバーを使って勉強しある程度バランスの取れたチェックレンジを持っているのかを見極めなければなりません。

ターンでは、OOPの私がベットをするとします。HUD用語では「Turn Probe(ターン・プローブ)」と呼ばれます。この状況で+EVとなる戦略を構築するためには、どのようにベットサイズや頻度を決めるべきでしょうか?

その前に、まずはフロップのアクションを振り返ってみます。相手がフロップをチェックしたことから、ソルバーを見なくてもすでに相手についていくつかの情報が得られます。

キャップされたレンジ

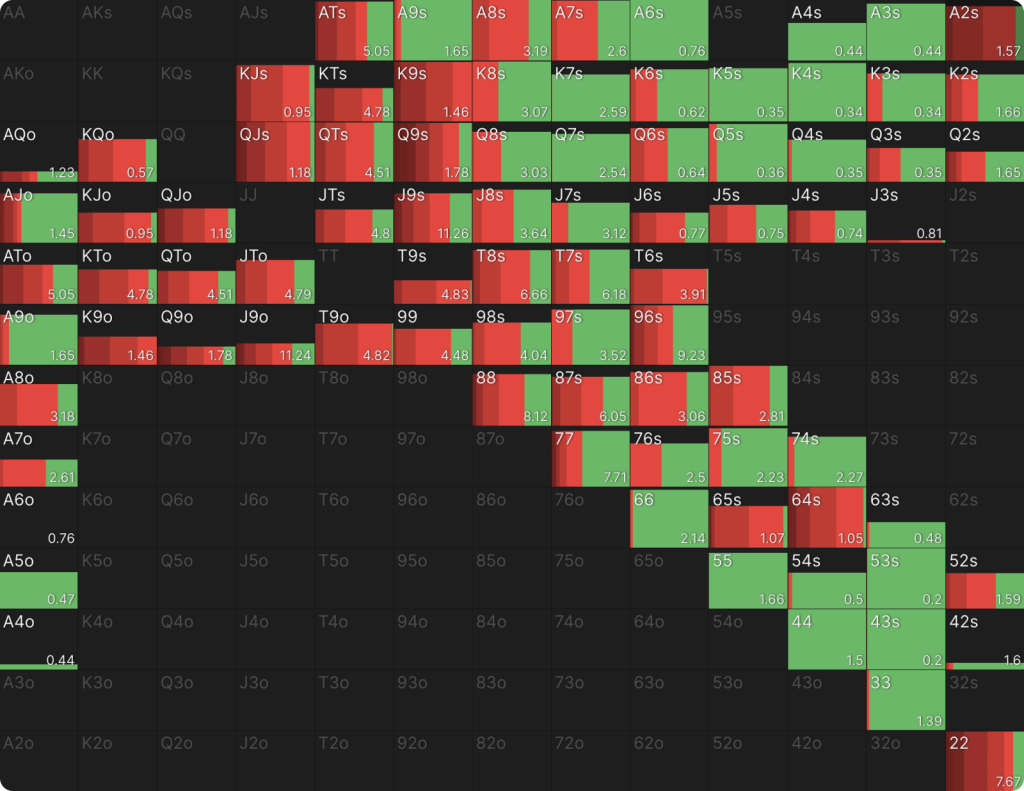

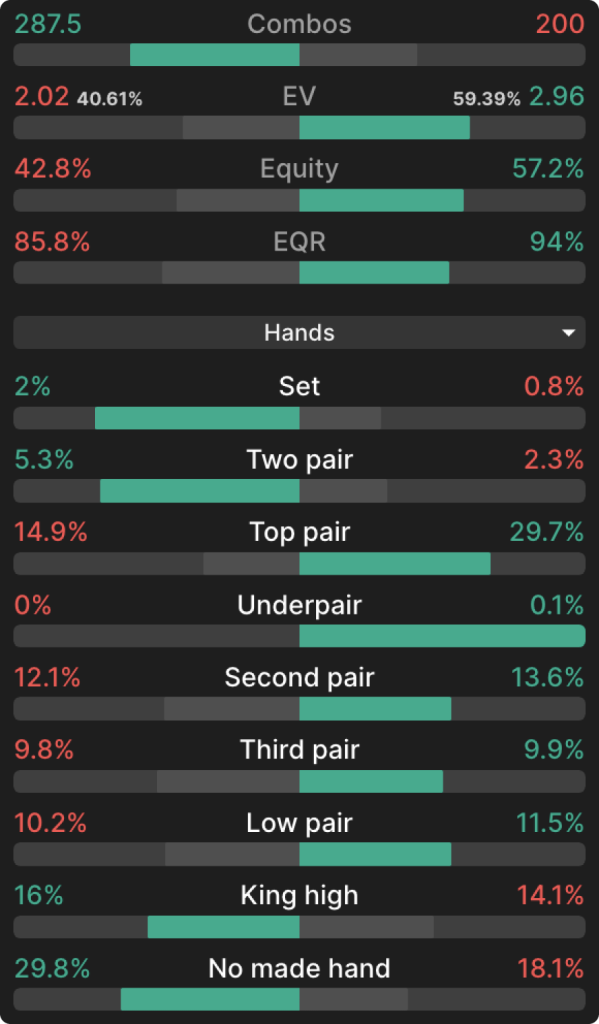

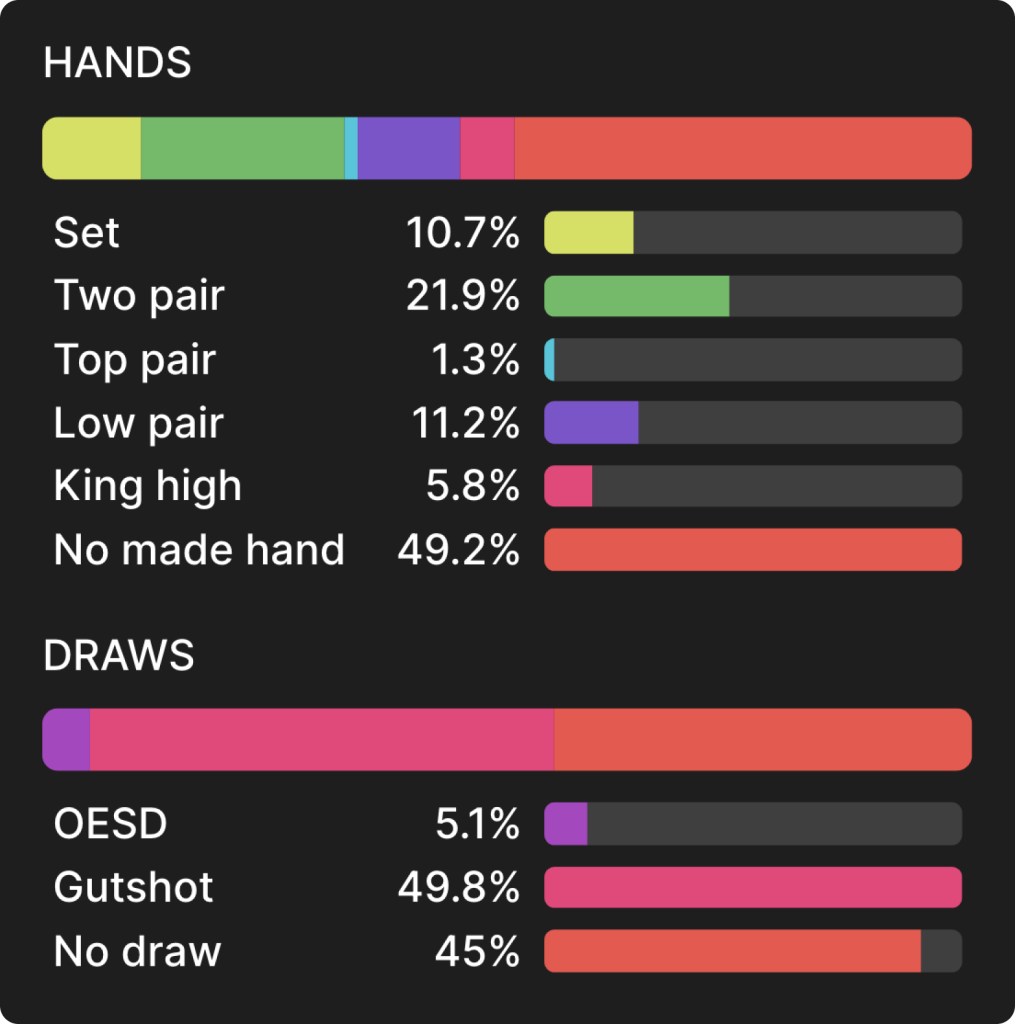

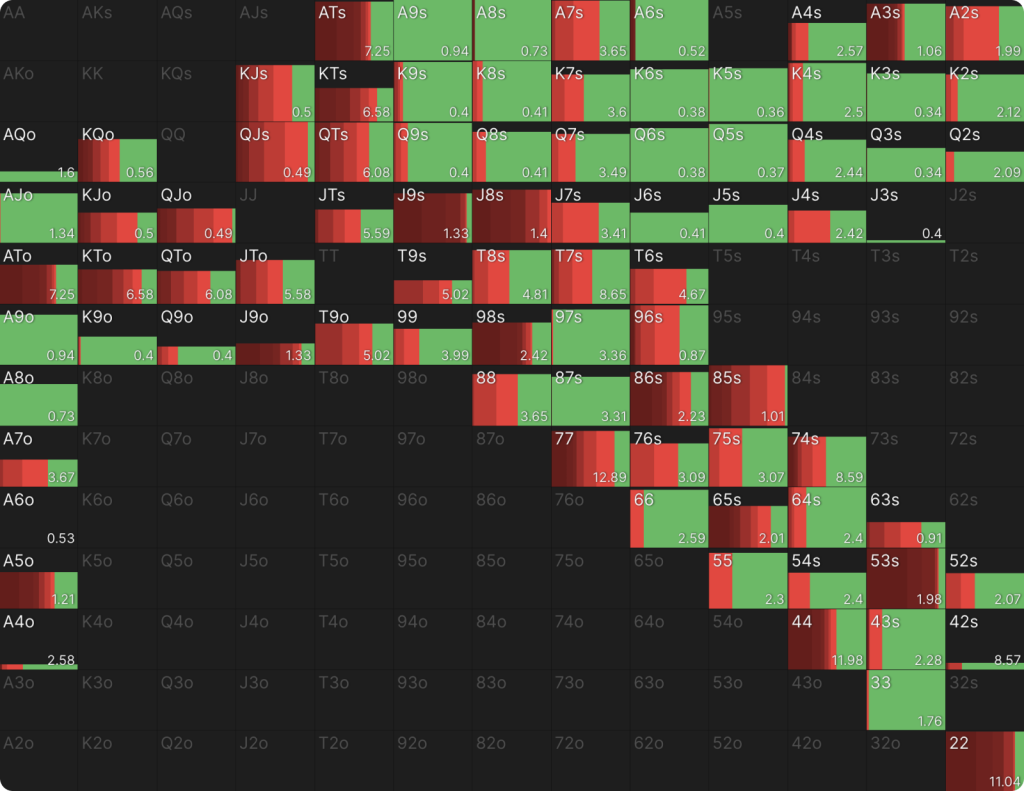

ターンで相手のレンジは、ある程度「キャップ」されていると考えられます。ナッツ級のハンドはフロップでベットしないとリバーまでにポットを大きくしづらくなるため、チェックレンジにはほとんど含まれていません。オーバーペア、セット、トップペアといった多くのコンボをある程度除外できます。実際にBTNの戦略を見てみると、KK、QQ、JJ、セット、そして多くのキッカーが強いトップペアはほぼベットしていることがわかります。

多くのライブゲームでは、IPでT72rというフロップの場合、オーバーペアやセットをチェックバックすることはほとんどないでしょう。ただし、トップセットを持っていると相手のコールするハンドをブロックしてしまう(相手のトップペアのコンボ数を大きく減らしてしまう)という理由から、トップセットをチェックバックするトリッキーなプレイヤーも中にはいます。

ドローに関しては、このボード上ではあまり多くありませんが、ストレートドローを持っている場合は大半のプレイヤーがCベットをする傾向があります。直感的にも例えば98やJ9のようなドローでチェックバックして、ターンで相手のベットにコールはしたくなく、かといってレイズして降ろせるようにも感じません。

そうした理由から、多くのプレイヤーはわかりやすいドローを持っているときは毎回ベットする、ある意味で簡単なルートを選択しがちです。J86ttのようにドローが多いボードでも、プリフロップのレイザー側があと一枚で完成するフラッシュドローやストレートドローでチェックすることはほとんどないでしょう。

一方で、フロップでチェックするハンドとしては、トップペア未満のポケットペア(ミドルポケットやローポケット)、そこそこショーダウンバリューがあるA8sやAJsなどのAハイ、そして54sやK5sのようなあまり進展しなさそうなエクイティの低いハンドが挙げられます。

どんなターンカードが有利か?

実際ソルバーは、オーバーペア、トップペア+強キッカー、ストレートドローなどを高頻度でCベットします。ここからフロップでBTNがチェックした場合、BBにとってどのターンカードが有利か不利かをある程度推測できるはずです。

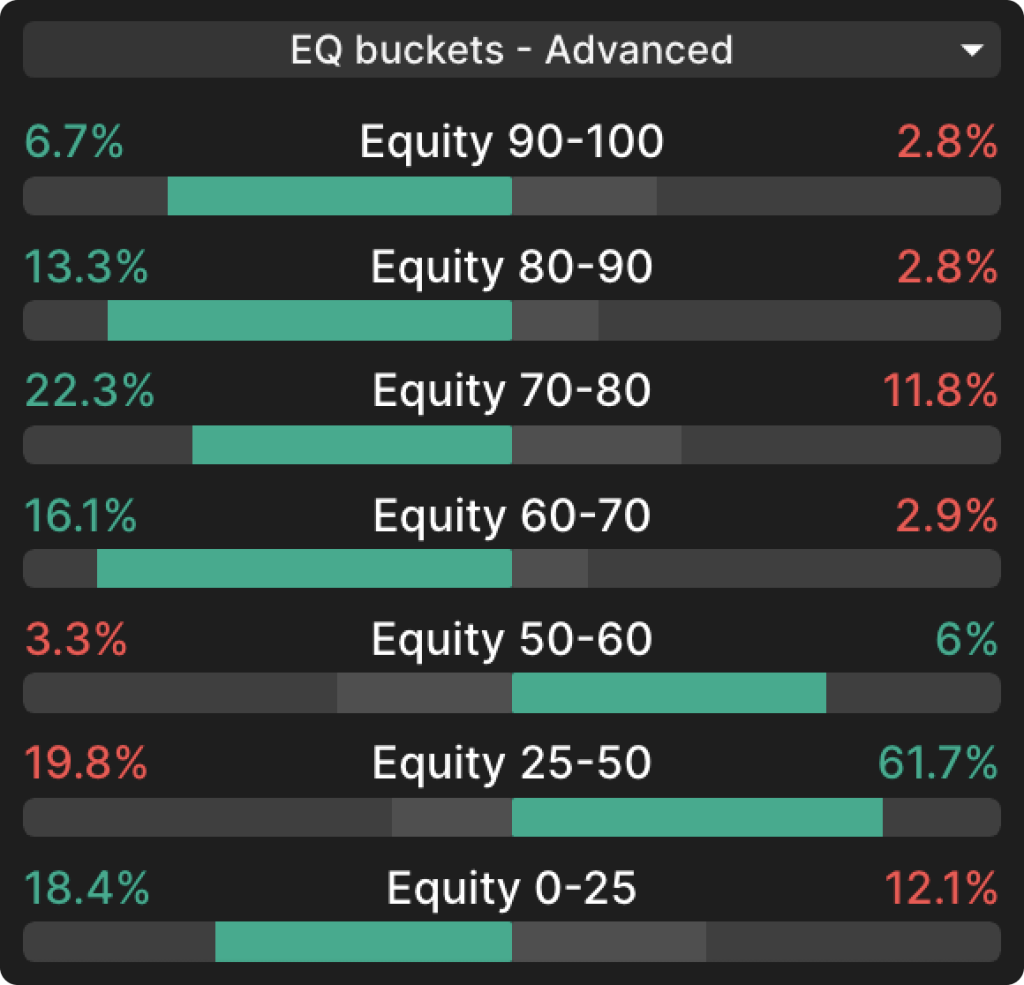

ストレートが完成するターンカードは、BTNがほとんどストレートドローでCベットしているため、BBにとって非常に有利になると考えられます。ターンでナッツを作れなくてもBBはドローつきのペアも多く持っているため、BBに大きくエクイティシフトします。

一方、ターンでAが落ちると、BBにとってはかなり不利になります。その理由は主に2つあります。

- BTNはフロップでそこそこのショーダウンバリューを持つAハイ(AKやAQなど)を多くチェックバックしている。

- BB側は強いAハイをプリフロップで3ベットしているケースが多く、コールレンジにあまり含まれていない

続いてソルバーを使って、先ほどの考えが正しいかどうか検証してみます。バックドアフラッシュードローがつかず、ストレート完成の「8」、オーバーカードの「A」、あまり関係のない「4」でそれぞれ見ていきましょう。

ターンレポート

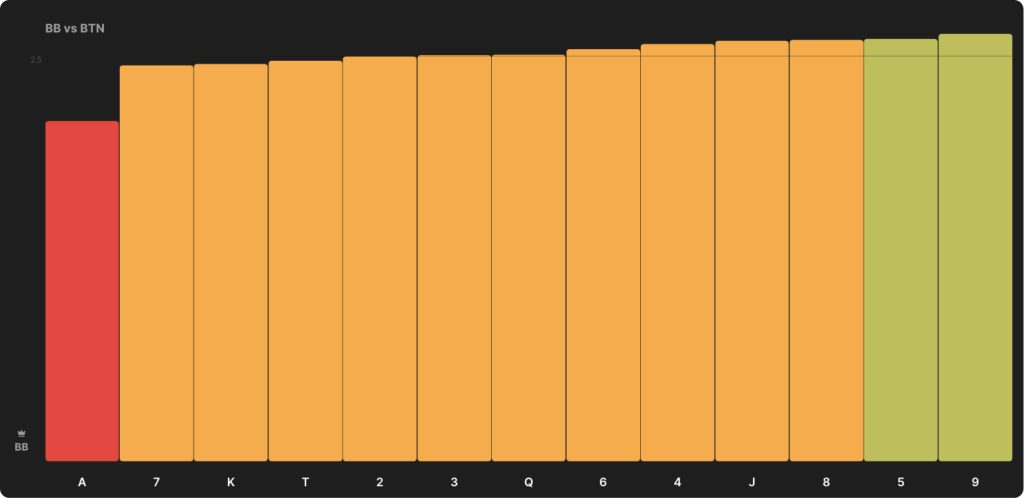

「ターンレポート」では、フロップがチェック/チェックだった際のターンカードごとのBBのEVを確認できます。ここでわかるのは、AがBBにとってエクイティ、EVともに最悪のカードということです。一方でBBに有利なカードは、ストレートが完成する9、8、J、6のほか、ブリックとなる4、5などです。

ターンレポートを見れば一目瞭然で、AがBBにとって最も不利なターンカードであることがわかります。

また、ボードがペアになるターンカード(2、7、Tなど)はBBにとって平均以下の結果となります。BBのレンジにはまだ何もないハンドが多くある一方、BTNにはショーダウンバリューのあるポケットペアやAハイなどそれなりに耐えられるハンドがそこそこ残っているからです。

「TはBBが多くのTxを持っているから有利では?」と思う方もいるかもしれません。確かにBBがTxをやや多く持っていますが、それ以外の強いハンドはさほど多くありません。さらにソリューションを見ると、BTNはキッカーが弱いTxを一定の頻度でチェックしています。

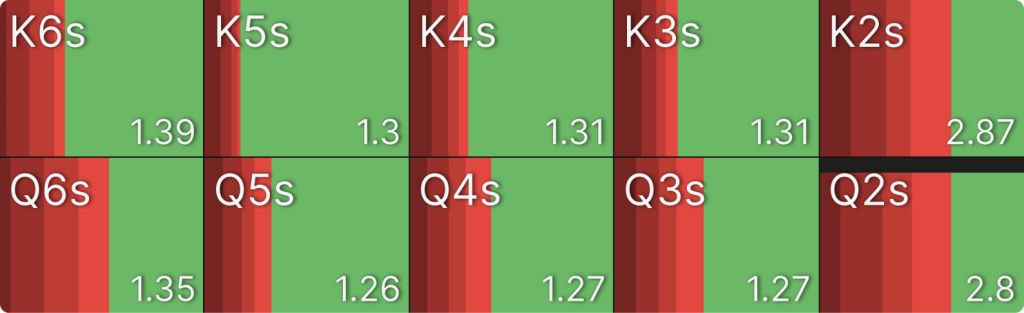

BTNは、Qハイのショーダウンバリューが低いぶん、KハイよりCベットを打ちやすい。

ここで少し話がそれますが、BBにとってはターンでKが落ちるよりもQが落ちる方が好都合です。BTNはQハイの方がKハイよりもショーダウンバリューがないため、QハイはCベットすることが多くなります。その結果、ターンでQが落ちるとBTNがトップペアを持っている可能性は相対的に下がります。

実際にK6s-K2sとQ6s-Q2sのCベット頻度を比べると、Q6sはK6sの倍ベットしています。

どういったターンカードがBBにとってEVの側面から有利か不利かを理解したところで、次は具体的なスポットを基にベットサイズや頻度を見ていきます。今回の例では、バックドアフラッシュドローがつかないターンカードを選んで解説します。

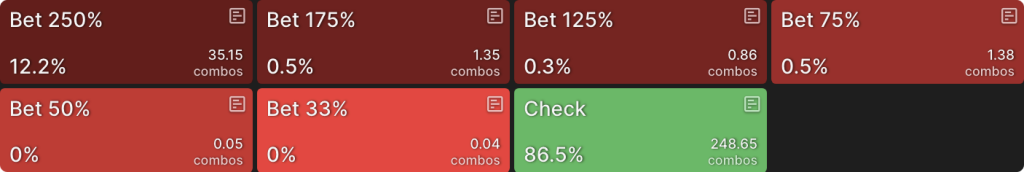

8が落ちた場合:小さめのベット

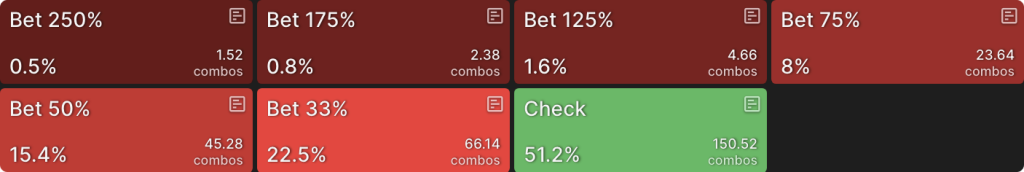

ソルバーは8が落ちると、小〜中くらいのサイズを使います。一部、AT、KT、K9のようなハンドで大きめのベットをすることもありますが、これらもハーフポット程度のサイズで十分に対応できます。

このターンでは、相手のレンジに残っているAハイやKハイといったオーバーカードからエクイティを奪うようなサイズを使います。BBはTx以上のハンドでベットをし、またJや9、6を含むドローでセミブラフもします。バリューベット、エクイティの否定、セミブラフが主な目的です。

A7のような「サードペア+トップキッカー」という一見弱そうなハンドでさえ、小さめのベットサイズを使うことがあります。このハンドはチェックして相手から大きなベットをされたくなく、また相手の55やKQoなどの弱いハンドからコールされることもあるため、小さいサイズで十分に役割を果たせます。

最後に、小さめのサイズが好まれる最大の理由は、相手のレンジが単純にとても弱く、BBのレンジの大部分に対して負けているからです。相手は小さいベットに対してさえディフェンスしにくいマージナルなハンドを多く持っています。たとえば、サードペア+トップキッカー(A7o)は、BTNのレンジに対して66%のエクイティを持っているほどです。

また、相手に強力なブラフキャッチャーが多く残っていない点も重要です。もし相手のレンジにオーバーペアやツーペアが多くあり、こちらがストレートをたくさん含む構成であれば、ナッツかエアかに近いポラライズ戦略としてオーバーベットを使うこともあり得ます。しかし、この状況ではBBはリニアなレンジでベット戦略を組む方がインセンティブが高くなります。

「壊れかけのドアを押し倒すのに大きな力は要らない。軽く押すだけで十分だ」といった比喩がピッタリの状況です。

もちろん、大きくベットしてポットを取ることもできますが、BBのレンジ全体で最も高いEVを得るベットサイズではありません。

ターンで8が落ちると、BTNのレンジのうち、約73%がBBのレンジに対してエクイティ50%未満となります。そのため、BB視点ではリニアなベット戦略を採用するのが合理的です。

さらに、小さめのベットをすることで、コールしたくはないが仕方なくコールせざるを得ないハンド(KQo、66–33、A2sなど)から「薄いバリュー」を得ることもできます。

Aが落ちた場合:大きなベット

ターンでAが落ちると、一部のプレイヤーはA4のようなハンドで小さめのプローブベットを打ったり、大きなベットをされないようにT9のような弱めのハンドで「ブロックベット」をします。

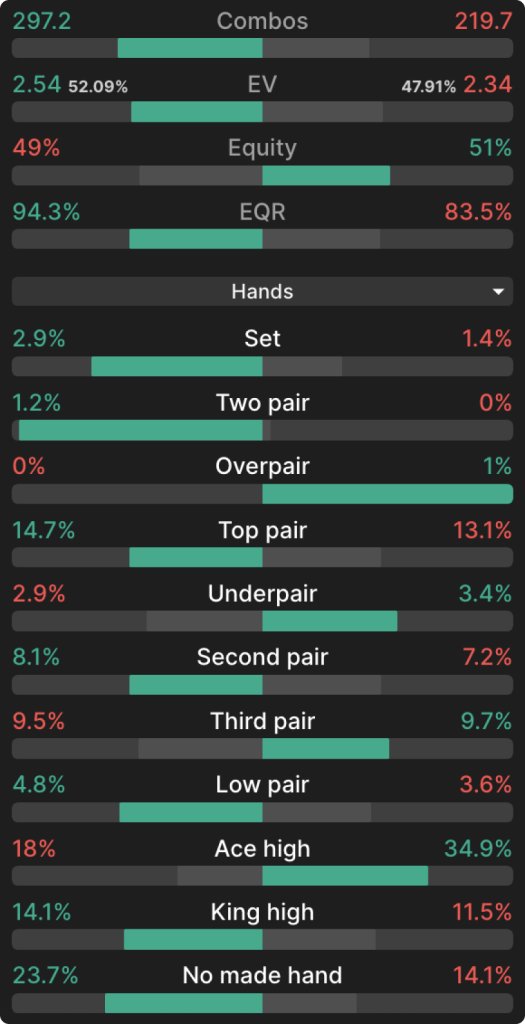

しかし、これは大きな間違いです。ターンでAが落ちるとBBのレンジエクイティは大きく低下するため、本来はディフェンスに回らなければなりません。実際、BTNは57%のエクイティを持っており、そのうち30%がトップペア(A ヒット)になっています。これだけ不利な状況で追加のチップを投入するのは合理的とはいえません。

とはいえ、BBにはBTNよりも2ペアやセットの組み合わせを多く持っている(=ナッツアドバンテージ)ため、全体的なエクイティは劣っていても、そこを活かした戦略を構築できます。

実際にBBのレンジには、セットが2%、2ペアが5%ほどあります。ワンペアのコンボ数やエクイティではBTNに劣るものの、この状況を活かしたオーバーベット戦略を取ることができます。

2ペア以上のハンドとエアー(ブラフ)でレンジをポラライズし、EVを最大化することができます。ナッツ級ハンドでより多くのバリューを得られるだけでなく、一見強く思えるトップペア+サードキッカー(AJsなど)を相手にとって嫌なブラフキャッチの局面に持ち込むことができます。

ソルバーが推奨するベットサイズは、5.5bbのポットに対して13.7bb、つまりポットの250%というかなり大きなサイズです。実際のゲームですべてこのサイズを使う必要はありませんが、ここでは小さなベットより大きなベットの方がはるかに高いEVになることを覚えておきましょう。

250%ベットを選択してレンジ構成を見てみると、「ツーペア以上のナッツ」と「エア」にポラライズされています。具体的にはQ2やK2のような2xをブラフとして使う場合があり、その他のブラフは主に53、43、QJ、86のようなストレートドローで構成されています。

この特大ベットは、AJやA8のようなブラフキャッチャーに「フォールドするかコールするか」どちらを選んでも期待値が変わらないような状態を作るためのものです。この状況ではKTやJTのようなハンドはほとんどコールできません。一方、理論上は54sやK2sといったハンドは時々コールしなければなりません。

もし相手が「コーリングステーション」で、Axなら必ずコールするのであれば、こちらのブラフ頻度を下げます。ですが、多くのプレイヤーはこのような特大ベットに対して多くフォールドしてしまう傾向があります。そうであればブラフを多めにしてもいいかもしれません。たとえば、GTOではJ8のベット頻度は25%ほどですが、半分程度に増やすという選択肢も考えられます。ただし、GTOから逸脱していることを自覚し、その理由を明確に持って戦略を調整することが重要です。

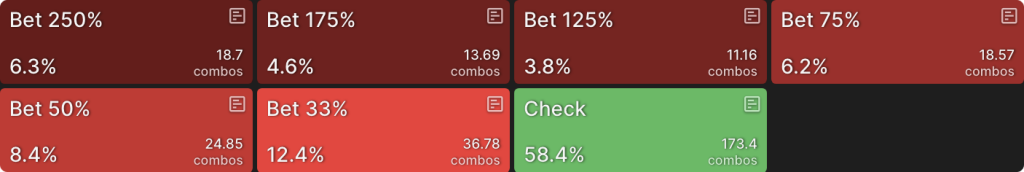

4が落ちた場合:複数のベットサイズ

ターンが4だと、BTNにとってブリック(ほとんど影響しないカード)となるため、BBにとっては喜ばしい状況です。エクイティは拮抗しており、BBが約49%のエクイティを持ちます。ハンド構成を見ても、BBはセットやツーペア、それにトップペアがやや多く、わずかに優位に立っています。

わずかながらナッツアドバンテージがあるためオーバーベットをするのが合理的とも言えます。しかし同時に、BBのレンジにはシンバリューやプロテクション目的でベットしたいものの、大きくポットを膨らませたくないハンドのT9、88、7xも数多く含まれます。セカンドペアでオーバーベットするのは現実的ではないため、小さいベットと大きいベットの両方を組み込んだ戦略が必要になります。

まとめ

フロップでCベットするのが一般的な昨今、相手がCベットしない場面に遭遇すると戸惑うかもしれません。しかし、GTO的な観点で考えると、次のようなプローブベットに関するポイントが見えてきます。

- ドローが完成すると、相手には強いハンドが少なく、結果的にエクイティがこちらにシフトします。大きめのベットでも良いですが、小さいベットのほうがさらに多くの利益を生む場合が多くあります。

- KやAのようなオーバーカードが落ちるターンは、BBにとって非常に不利になります。もしベットするなら「トップペア」も降ろせるようなサイズを使用しなければなりません。もし相手のトップペアを上回るバリューやドローがなければ、チェックを選ぶべきでしょう。

- ブリックが落ちると、複数のベットサイズを使います。たとえば弱いポケットのようなマージナルハンドでも、オーバーカードにエクイティを与えたくないので小さいベットを使います。一方で、トップペア+トップキッカーのような強いハンドはより大きなポットにしたく、バリューの強弱に応じてベットサイズを変化させる必要があり、結果として複数のサイズを使い分ける戦略になります。

本記事の分析は、BTNがGTOに近いCベット戦略を採用しているという前提のもと行っています。現実のプレイヤーは、ストレートドローやフラッシュドローをほぼCベットする傾向が強いでしょう。したがって、ストレートやフラッシュが完成するターンカードでは、ソルバーの結果よりも積極的にベットして良い場合が多いと考えられます。また、ローボードでAハイをよくチェックバックする点は現実でも同様なので、Aが落ちたターンでの戦略は本記事の指針がそのまま役立つはずです。

最後に、フロップで頻繁にCベットしてきて、ターンでプローブさせてくれない相手には、フロップで積極的にチェックレイズをしましょう。全てレイズするくらいの勢いでもいいかもしれません。

もっとプローブベットについて学びたい方は、アーカイブにある「BB vs LJ」におけるプローブベットの記事もおすすめです。今回と同じコンセプトを、タイトなレンジ相手のシチュエーションで分析しています。