現代ポーカー界では「GTOかエクスプロイト戦略か?」という論争がよく取り沙汰されます。お互い強い意見を持っており、議論はしばしば真っ二つに分かれがちです。

しかし、GTOとエクスプロイトは実際にはコインの裏表のような関係です。

- 合理的なエクスプロイト志向のプレイヤーは、GTOをリークを見つけるための基準とし、その基準から意図的に逸脱して相手の弱点を突く戦略組み立てます。

- 一方、GTO戦略は自らが突かれ得る弱点を想定し、無駄な損失を極力避けることを目的に発展してきました。

エクスプロイト戦略は、相手の弱点を攻撃する攻撃的で動的なスタイルです。ただし、自らも弱点をさらす点がリスクになります。より高いウィンレートを達成することもできますが、見返りが大きいぶん カウンターエクスプロイト を受けるリスクも増します。

対照的に、GTO戦略は全身を鎧で覆うようにリークを最小化する防御的・静的なスタイルと言えます(※「防御的」といっても受け身ではなく、期待値[EV]を守るために非常にアグレッシブなアクションを含みます)。長所は「相手の戦略にかかわらず堅実に機能する」ことですが、リターンの上限は限定的です。

ここでお伝えしたいポイントは、

片方のスタイルだけを理解することは不可能であり、両方を理解してこそ真の理解が得られる。

ということです。

本日は、エクスプロイト戦略の核となる「5つの偏り」を紹介します。プレイヤーが持つあらゆるリークは、必ずこの5つのどこかに分類されます。

ポーカーにおける5つのバランスの取れていないこと

- ベット量 – 各ラインでポットに投入されるチップ量

- エクイティ管理 (感覚) – 各ラインでのエクイティ度合い

- ポラリティ – レンジが強いハンドと弱いハンドにどれだけ二極化しているか

- 弾力性 – ベットサイズに対してどれだけ敏感に、または柔軟に対応できるか

- ボードカバレッジ – ボードやランナウトとレンジの相互作用をどれだけ網羅できているか

エクスプロイト戦略は 「インセンティブのゲーム」です。上記のリストを読みながら、それぞれの偏りがどのようにあなたに エクスプロイトの動機を与えるかを考えてみてください。

1) ベット量

ベット量とは、

あるスポット(特定のアクションノード)や一連のアクションラインにおいて、合計でどれだけの金額が投入されているかを指します。

ベット量 = ∑ (ベット頻度×ベットサイズ)

エクスプロイト型戦略では、相手の戦略を分析する際に、どこに最もチップを投入しているか、というベット量の視点から分析します。 ベット量のミスとは、特定のベット(またはレイズ)に対して、チップを過剰に、または不十分に投入してしまうことです。プレイヤーを「ニット」、「コーリングステーション」、「マニアック」などに分類する際も、実はこのベット量の偏りに注目しているのです。

相手が最も多くのチップを投入してくるラインこそ、ナッツ級のハンド(非常に強いハンド)を活用するベストな場面です。一般に、ナッツ級ハンドこそがエクスプロイト戦略を含む全体の戦略を牽引します。具体的には以下のような例が挙げられます。

- エクスプロイト vs オーバーブラフ – バリューハンドをチェックしたり、スロープレイしたり、チェック/レイズをすることで相手のブラフを引き出す。

- エクスプロイト vs オーバーコール – シンバリューを増やし、ナッツ級のハンドではサイズを上げる。

- エクスプロイト vs オーバーフォールド – ナッツ級のハンドをあえて小さくベットしたりチェックしたりして、相手をすぐに降ろさずにバリューを最大化する。また、フォールドエクイティが高くなるので、ブラフの期待値が上がる。

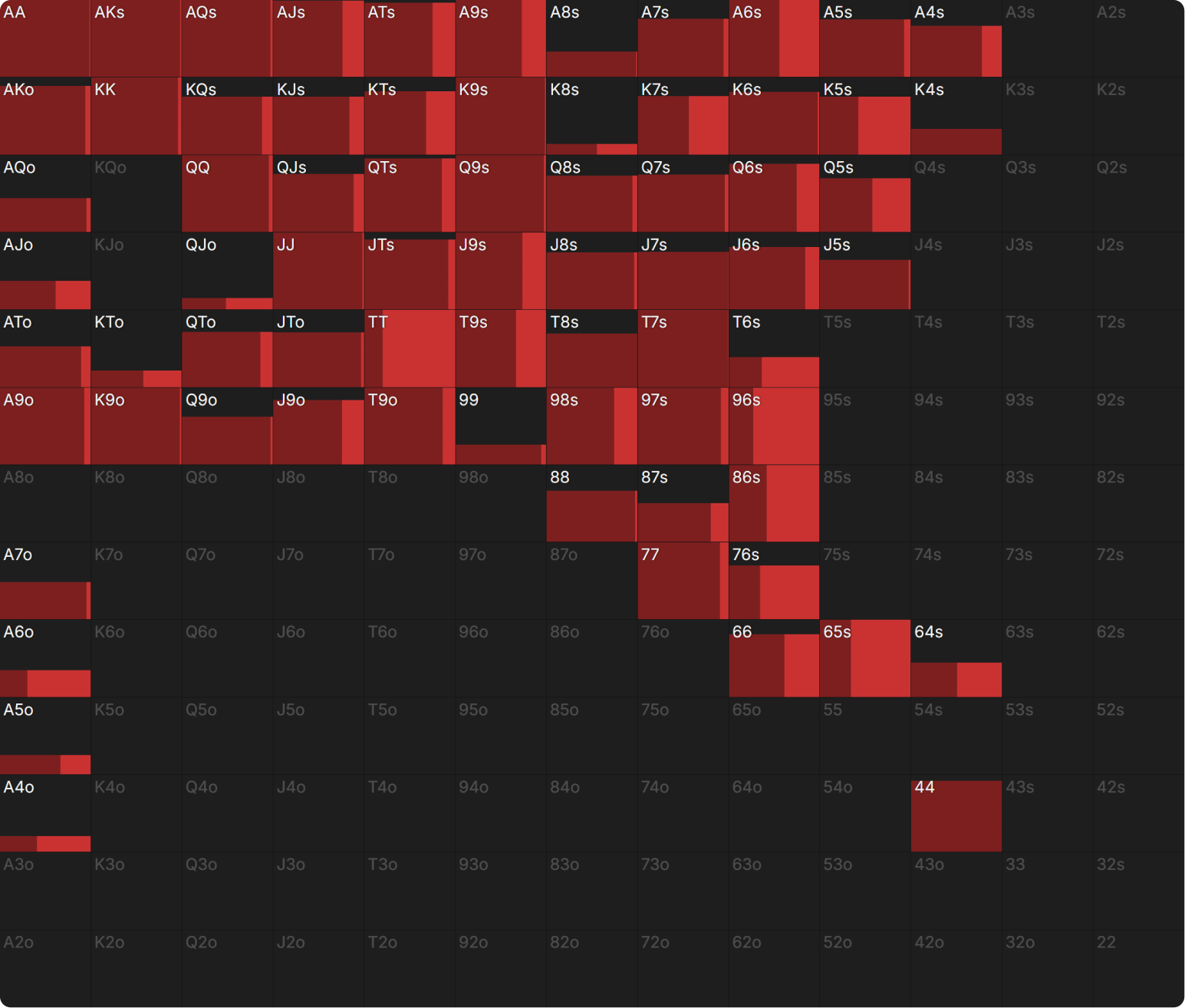

CO vs BB SRP、9♥6♦4♣、エフェクティブスタック60bbを例に、ある特定のハンドでどう機能するのか説明します。

このスポットでBBは100%チェックするので、フロップのCベットを見てみます。

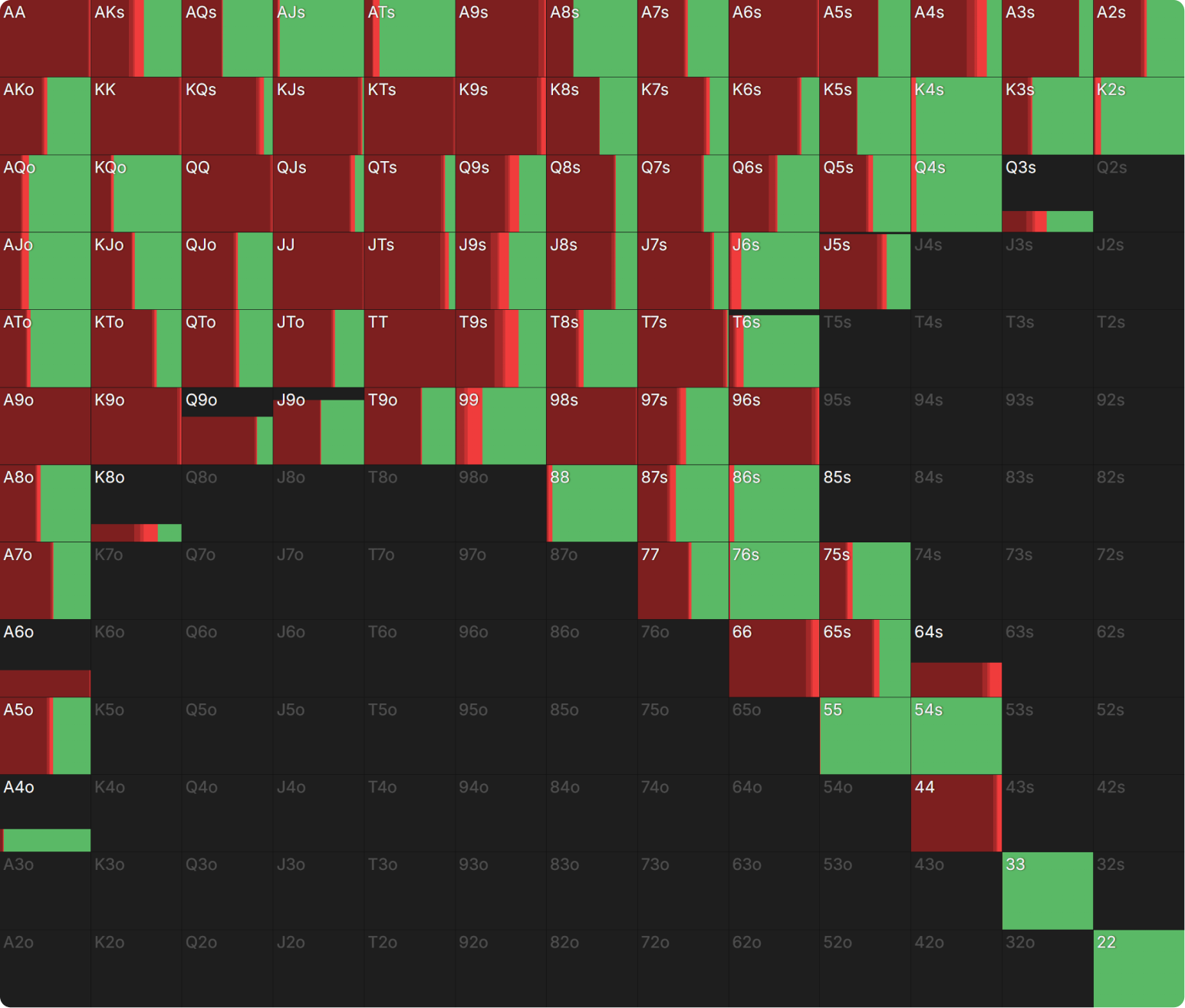

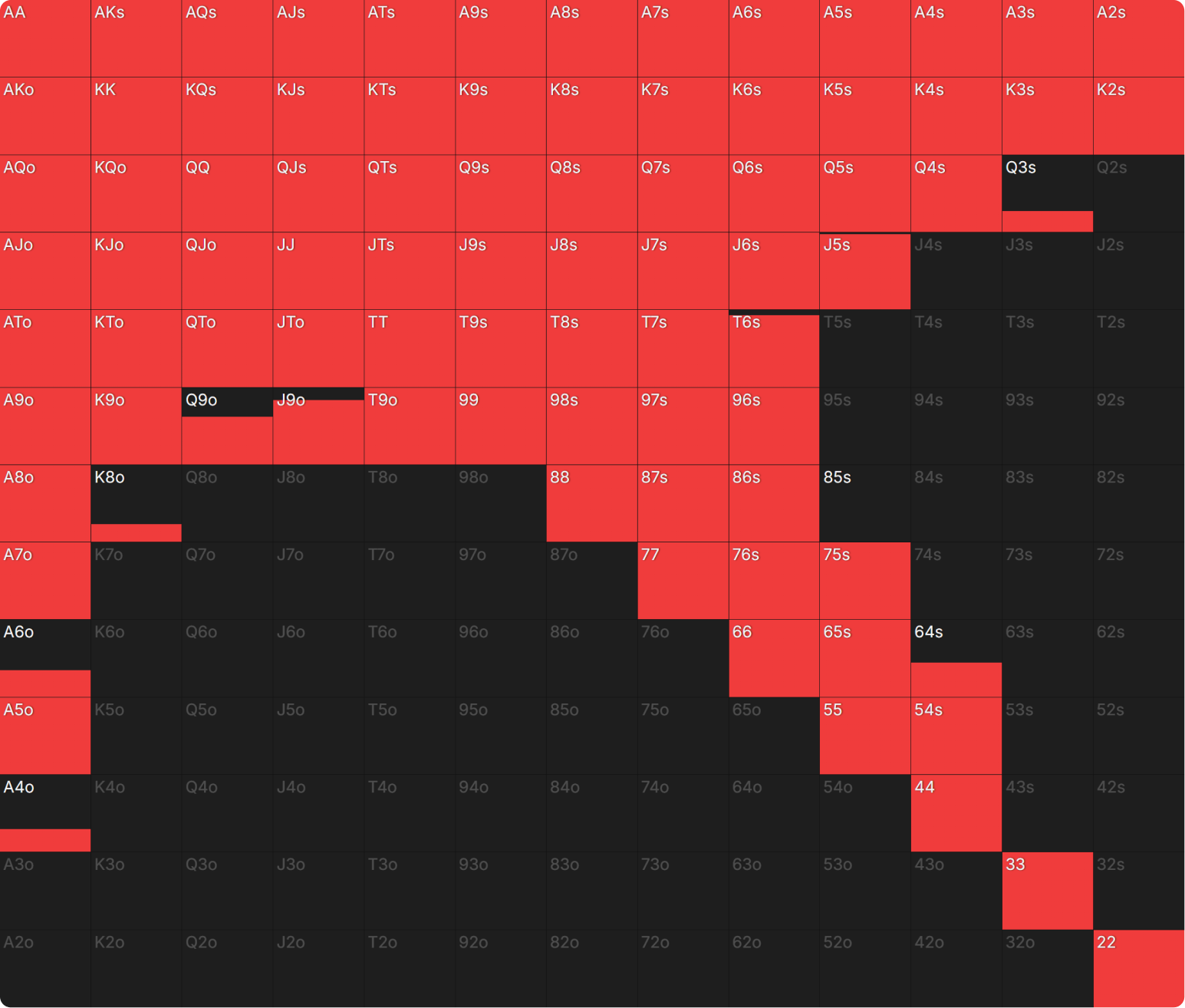

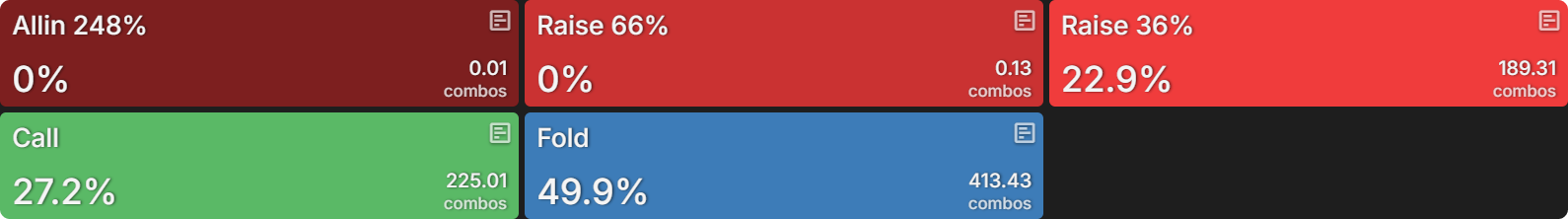

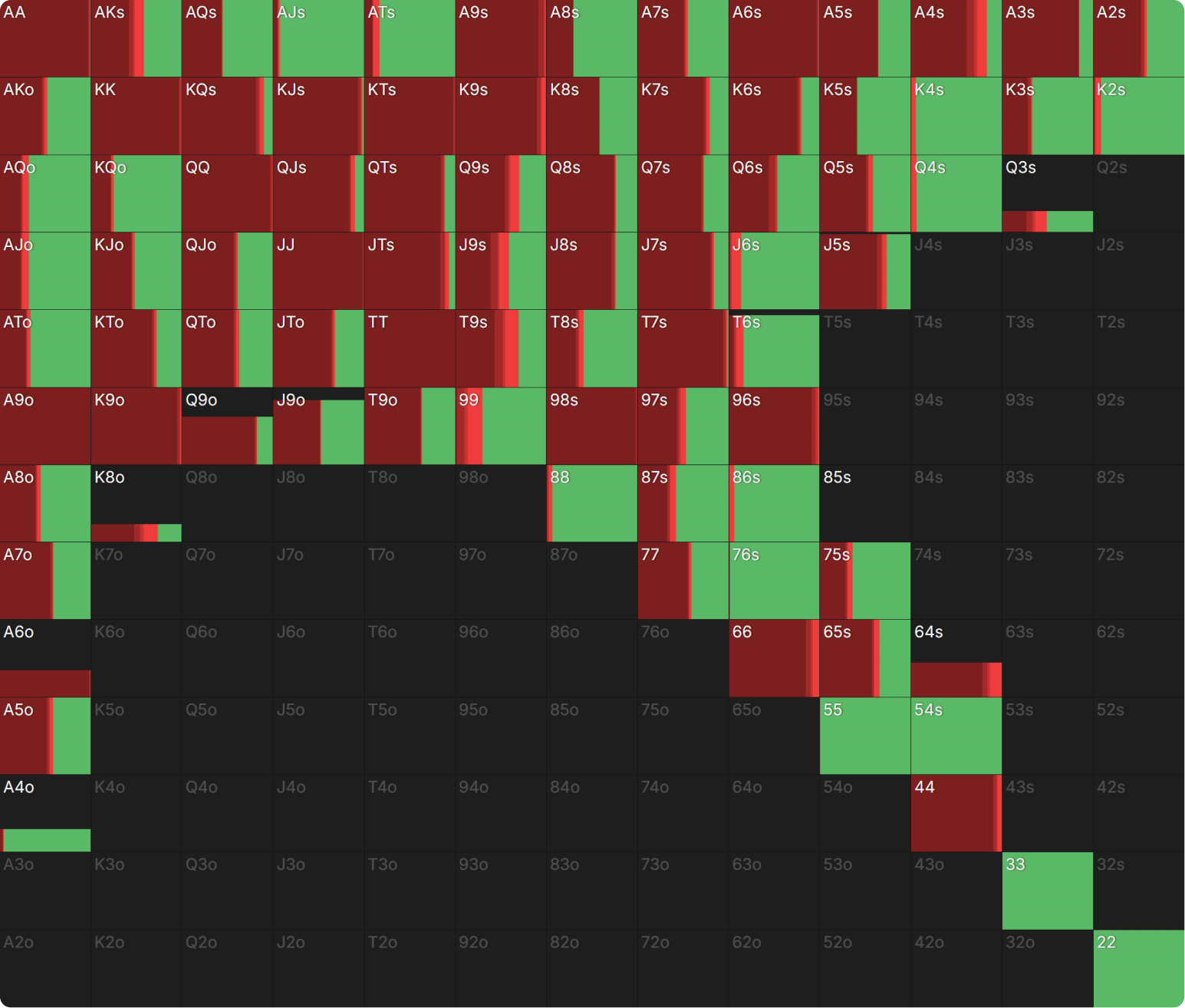

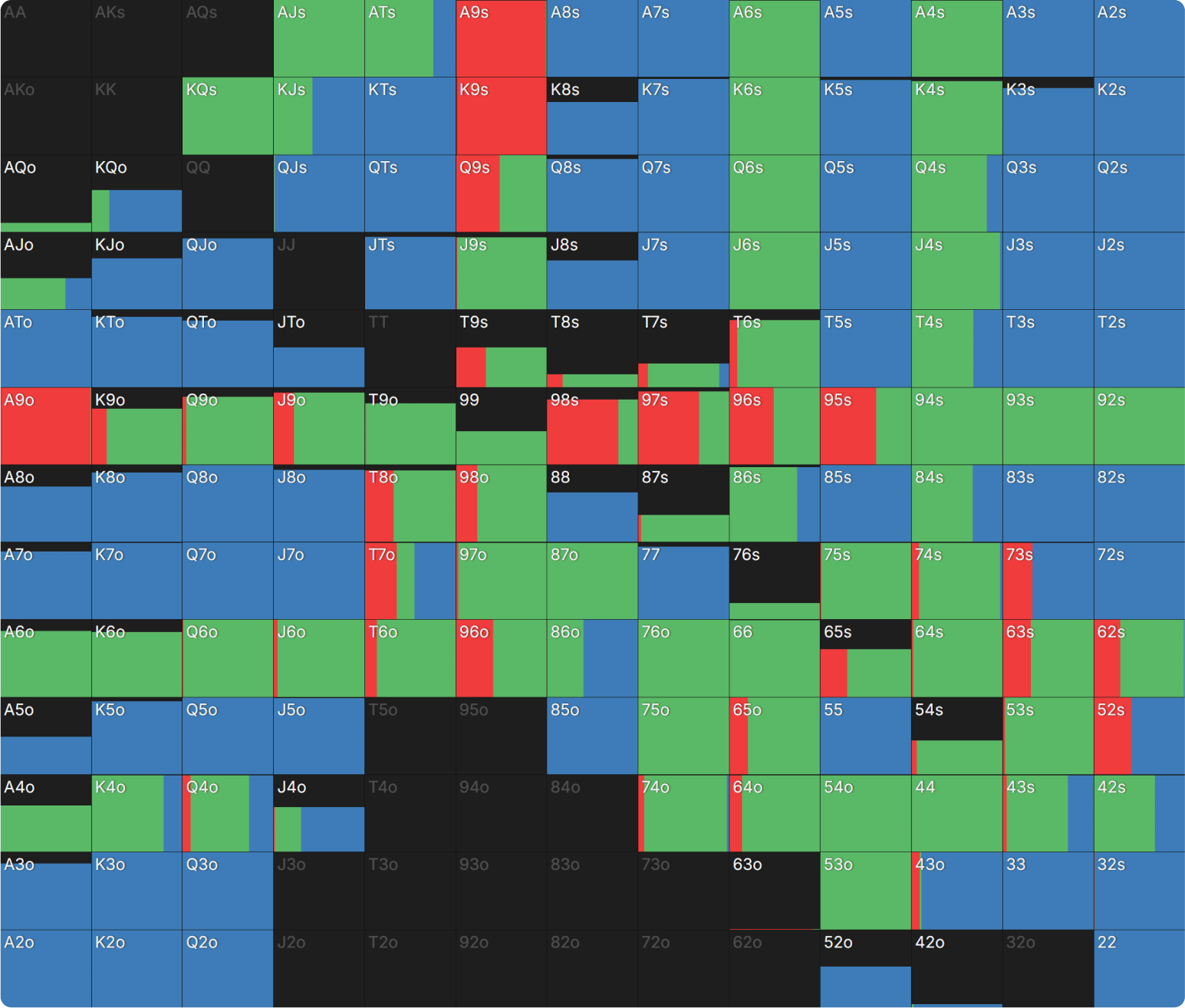

COのGTO戦略では、ベットサイズもオーバーベットや大きめのベットが中心で、ポットの33%ほどの小さいベットサイズはそれほど使われません。

このフロップでのCOのレンジ全体の期待値は約3.7bbです。T9sを例にそれぞれのラインでのEVをみます。

T9sはオーバーベットを多く選択しつつも、いずれのアクションを選んでも、ほぼ同じEVがとなっており様々なアクションが混ざっています。

もしベット量に関してリークを持っていたら?

そこで、BB側に「小さいベット(ポットの33%)に対して絶対に降りない」という設定にしてみます。たとえば「そんな小さいベットは弱い証拠だから、この先でポットを取れるだろう」と考えているプレイヤー像を想定し、小さいベットに対するフォールド頻度を0%に固定したうえで、BBのコールやレイズのレンジをGTO Wizard AIで計算します。

また、BBがドンクベットをしないようにも設定しています。

※ノードロック後のドンクベットの変化について詳しくはノードロックの限界の記事 (英語)をご覧下さい。

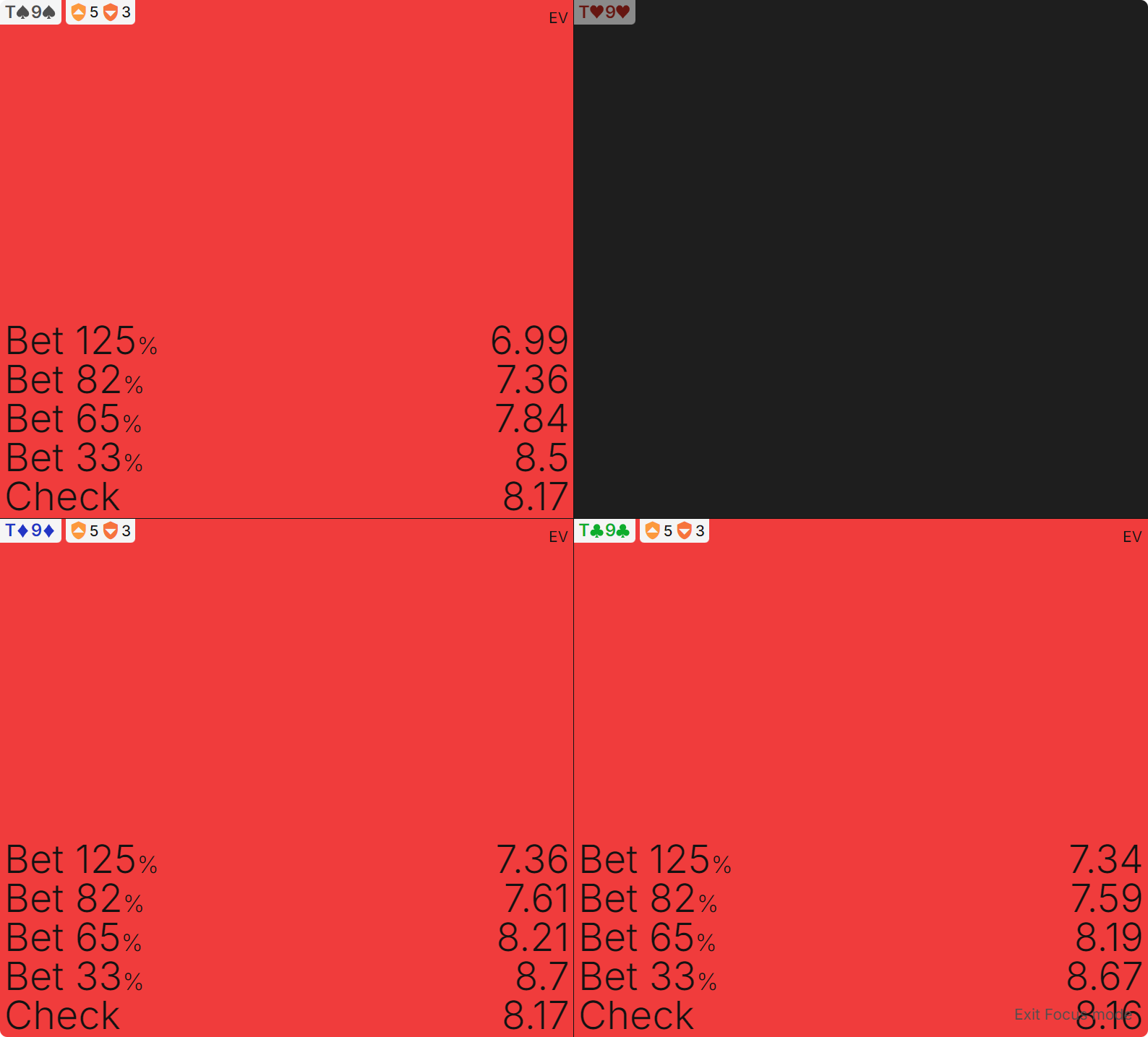

以前はチェックとベットを混ぜ、しかも小さいベットはあまり使わなかったのが、「小さいベットを100%の頻度で使う」戦略に切り替わっています。セットやオーバーペアといった強いハンドですら、小さなサイズを使用しています。

T9sに注目すると、オーバーベットのEVは平均7.2bbほどですが、小さいベット(33%)のEVはさらに高く、平均8.6bbになっています。

BBが小さいベットに対して無駄に多くコールするというミスをしているため、COはそのベットサイズを使い続けるほど得をする構図が生まれています。BBがフォールドしないので、CO側は自分が有利なままフロップでポットをどんどん大きくしています。実際、J5sのような弱いハンドでも、BBのコールレンジに対して十分に勝てる見込みがあるため、小さいベットが正当化されます。

なお、BBがオーバーベットにもコールしてくれるからといって、COの強いハンド(オーバーペアやトップペアなど)が必ずしもオーバーベットを選ぶわけではありません。小さいベットに確実にコールさせるほうが合計のEVが高いと判断するためです。

元々、ハンド開始時点でCOの想定EVはGTOで3.75bbでしたが、この「BBが小さいベットに降りない」設定をすると、全体で4.71bbまで上がりました。これはかなり大きな上昇といえます。

2) エクイティ管理 (感覚)

エクイティ管理 (感覚)とは、

さまざまなエクイティバケツに属しているハンドをどのようにプレイするか

を意味します。

- ナッツ級ハンドの扱い – 非常に強いハンド(ナッツ級)をどのようにプレイするか

小さめのベットを選ぶのか、オーバーベットを選ぶのか、あるいはチェックをするのか。低エクイティのハンドをブラフに回すのか、役があるハンドをブラフに変えるのか、など。 - ハンドの評価基準 – 相手のそれぞれのクラスのハンドについてどのように強さを見積もっているか

プレイヤーによってはトップペアをほとんどセット並に強く考えていたり、Aがあるハンドを過大評価していたり、スモールスーテッドコネクターを過剰に好んでプレイすることがある。トップペアではニットになるのに対し、強いドローではアグレッシブにプレイすることもある

こうしたエクイティ管理 (感覚)の誤りとは、「あるハンドクラスを過大評価または過小評価してしまうこと」です。たとえば、弱いペアでコールしすぎる、あるいはシンバリューを取り逃すなどが典型的な間違っている例といえます。

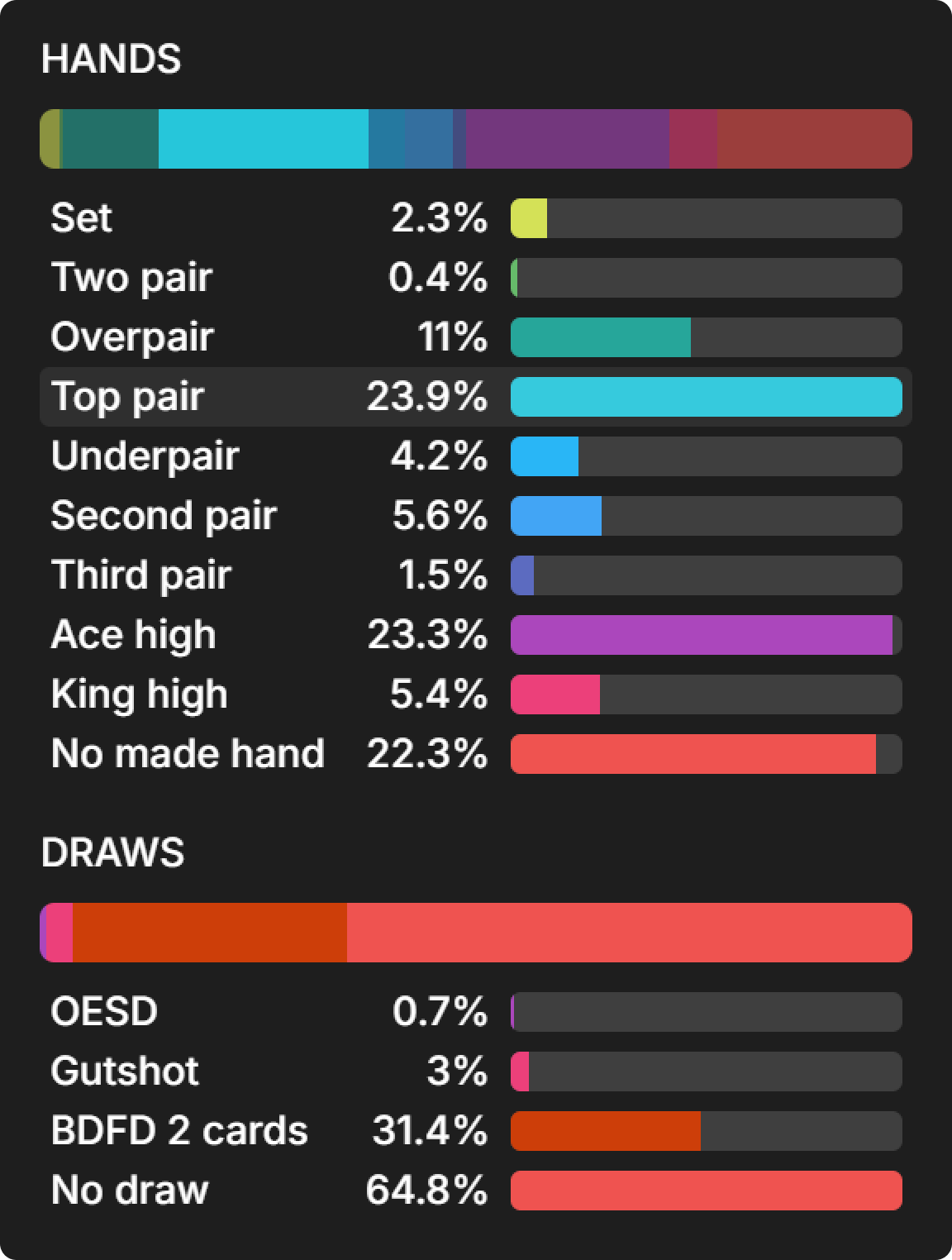

それでは、先ほどの9♥6♦4♣ のフロップに戻り、COのオーバーベットに対してBBがどのような戦略となるか見てみましょう。

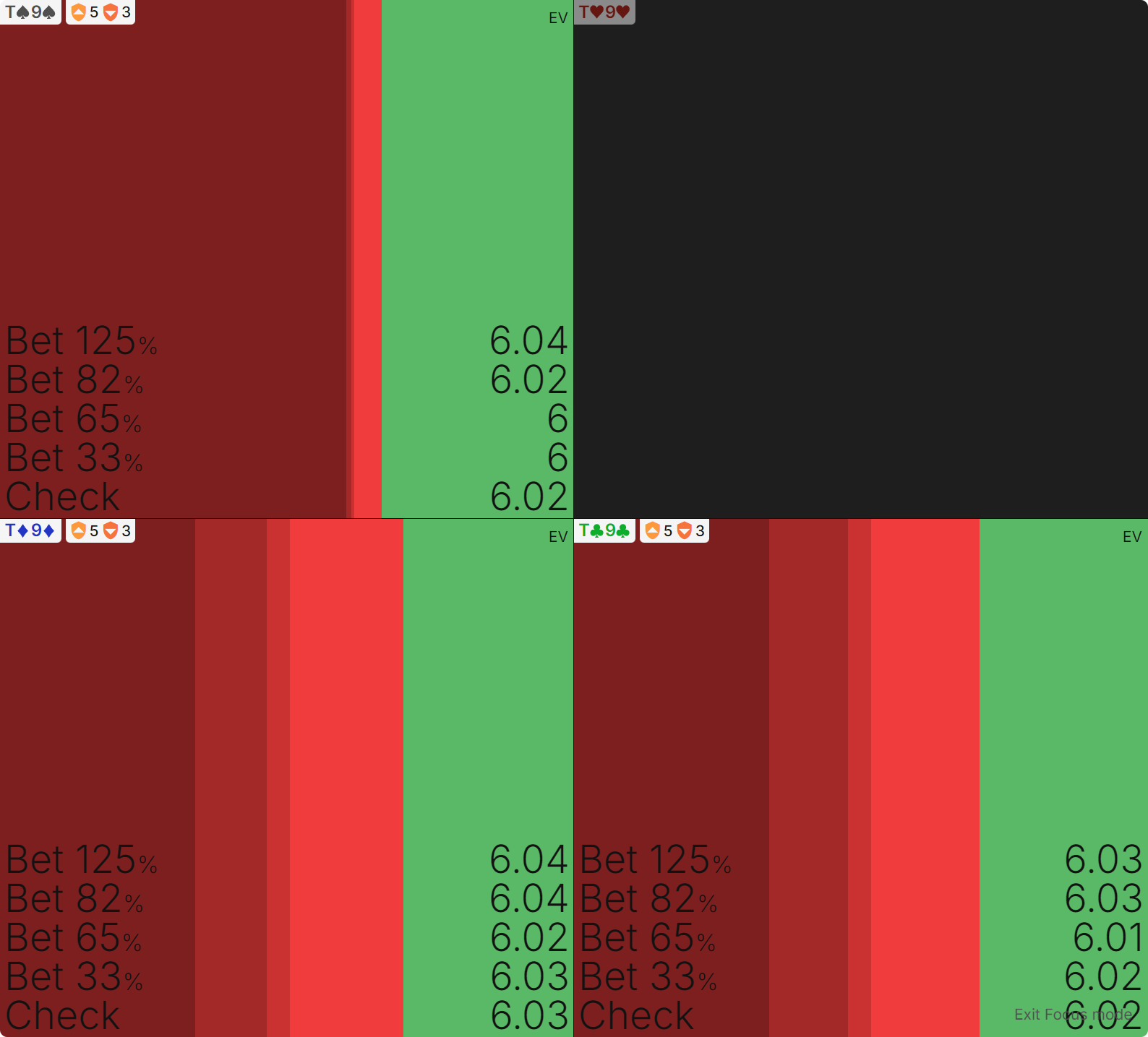

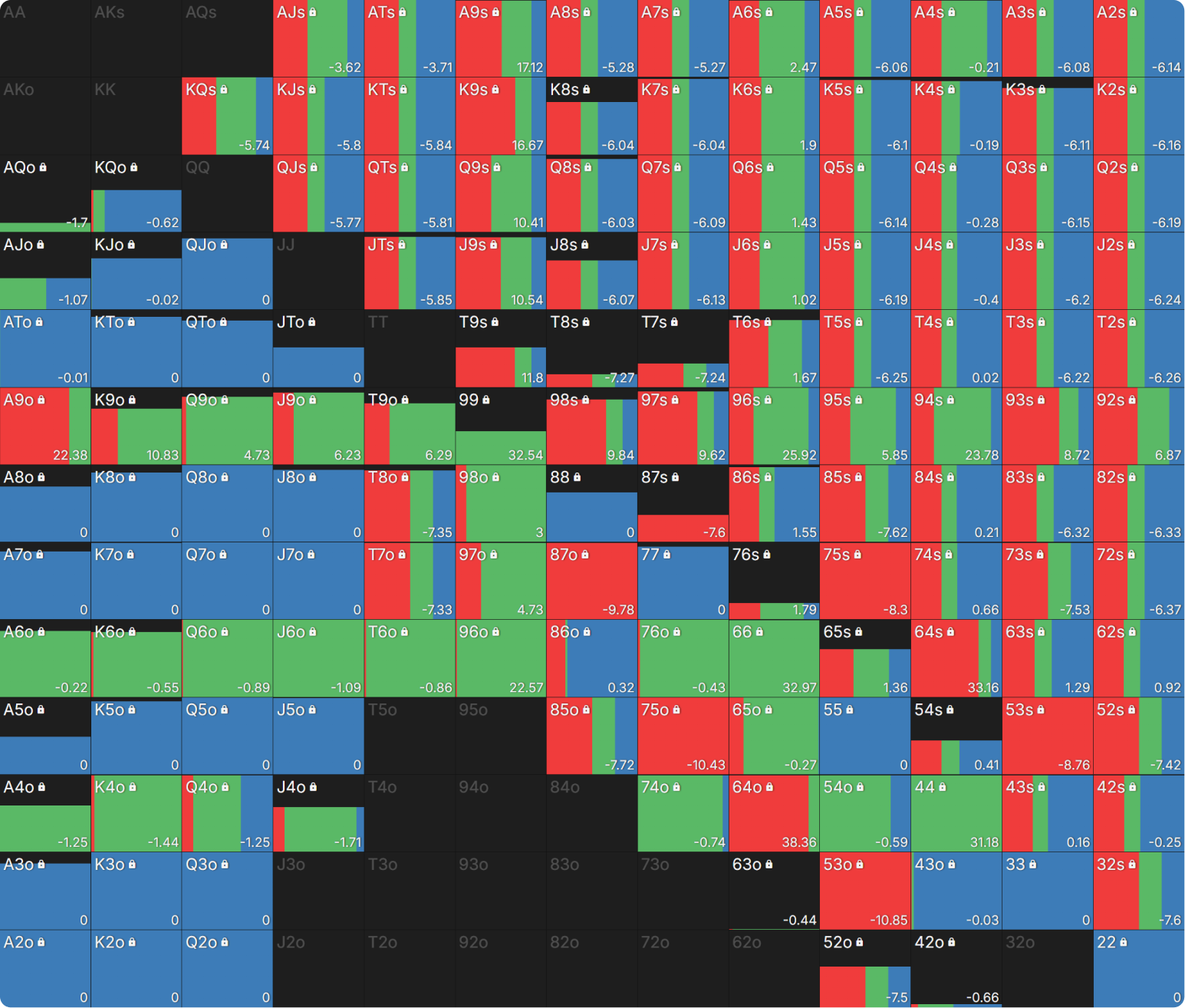

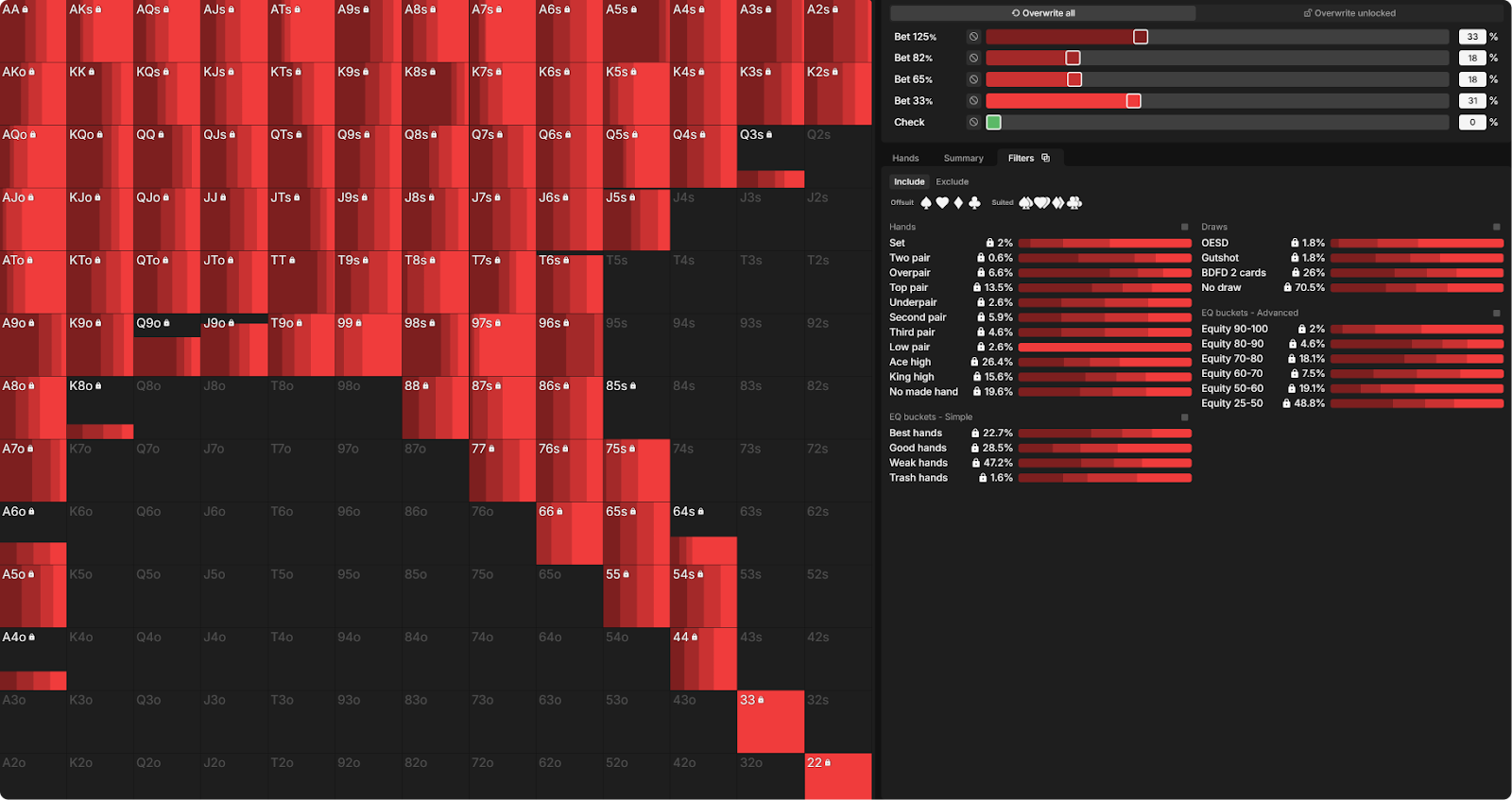

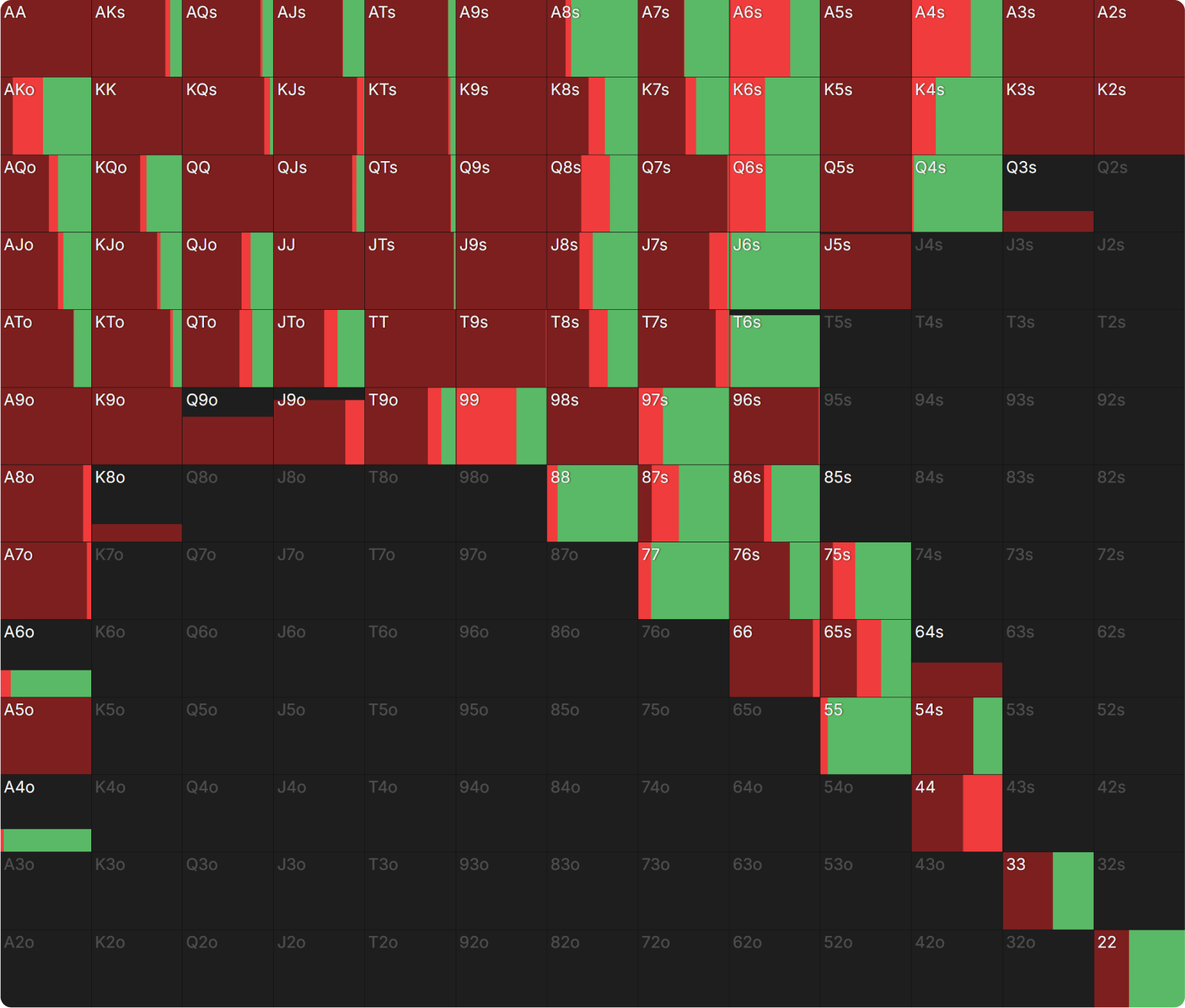

BBには約6%程度のチェック/レイズレンジが存在します。そのバリューの中心はトップペアやツーペア、ブラフはガットショットやバックドアドローが中心です。セットやオープンエンドストレートドローはコールになっています。

ここでのエクイティ管理 (感覚)の誤りとは、たとえばこのスポットでセミブラフをやりすぎることです。例として、BBがオープンエンドストレートドローを100%でチェック/レイズし、さらにガットショットやバックドアドローの半分(50%)もチェック/レイズしてしまうようにノードロックしてみます。

BBのレイズ頻度は23%まで増えました。

※もしGTO Wizardを実際に使って検証しているなら、まずレンジをロックしてから進めてください。そうしないと、ソルバーはこの非均衡を補正しようとしてバリューでのチェック/レイズを増やし、結果を変えてしまいます。

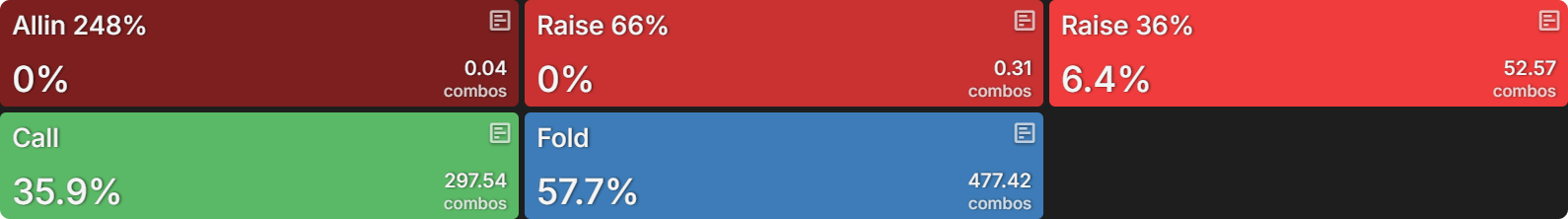

では、セミブラフが大幅に増えたこのチェック/レイズに対して、CO側が最適化を図った結果、どのように応答が変化したかを見比べてみましょう。まずはCOのもともとのGTOの応答からご紹介します。

こちらが、ノードロックを適用したシミュレーションでのCOの応答です。

GTOでは、COは約38%の頻度でフォールドするのが正解とされています。しかし、ノードロックされたソリューションではフォールドという選択肢がほとんどなくなっています。また、コールするインセンティブもないため、ブラフの多すぎる相手のレンジをエクスプロイトするために「レイズ一択」という戦略になっています。さらにレイズのサイズは2種類用意されており、トップペアに近いハンドほどオールイン寄り、オールインではないレイズは主にセカンドペア寄りという傾向になっています。

GTOの例では、COがレイズに選ぶハンドは慎重に選ばれています。たとえば「9x」の場合、A9やK9といった相手の9xをキッカーで上回るハンド、あるいはT9s/98s/97sなどリバーまでにストレートやフラッシュを完成させる可能性があるハンドだけが使われます。ブラフとしてはJTsやQTsといったブロードウェイオーバーカードが用いられ、ランナーランナーストレートやフラッシュ、あるいは9xに対してアウツがあるハンドが選ばれています。

一方、ノードロックを適用した例では、BBのレンジがブラフに偏りすぎているため、COはほぼ「何でもレイズ」で対応して大きなEVを得られるようになっています。これはエクスプロイト戦略における共通テーマです。

相手のバランスが大きく崩れていればいるほど、こちらも自分のレンジを繊細に構築する必要が薄れます。

ほとんどの場合、ハンドのインセンティブに従ったプレイをするだけで良いでしょう。

- GTO Worldでのハンド開始時点でのCOの平均EVは約3.7bbですが、

- ノードロック後の例では約4.5bbまで上昇しています

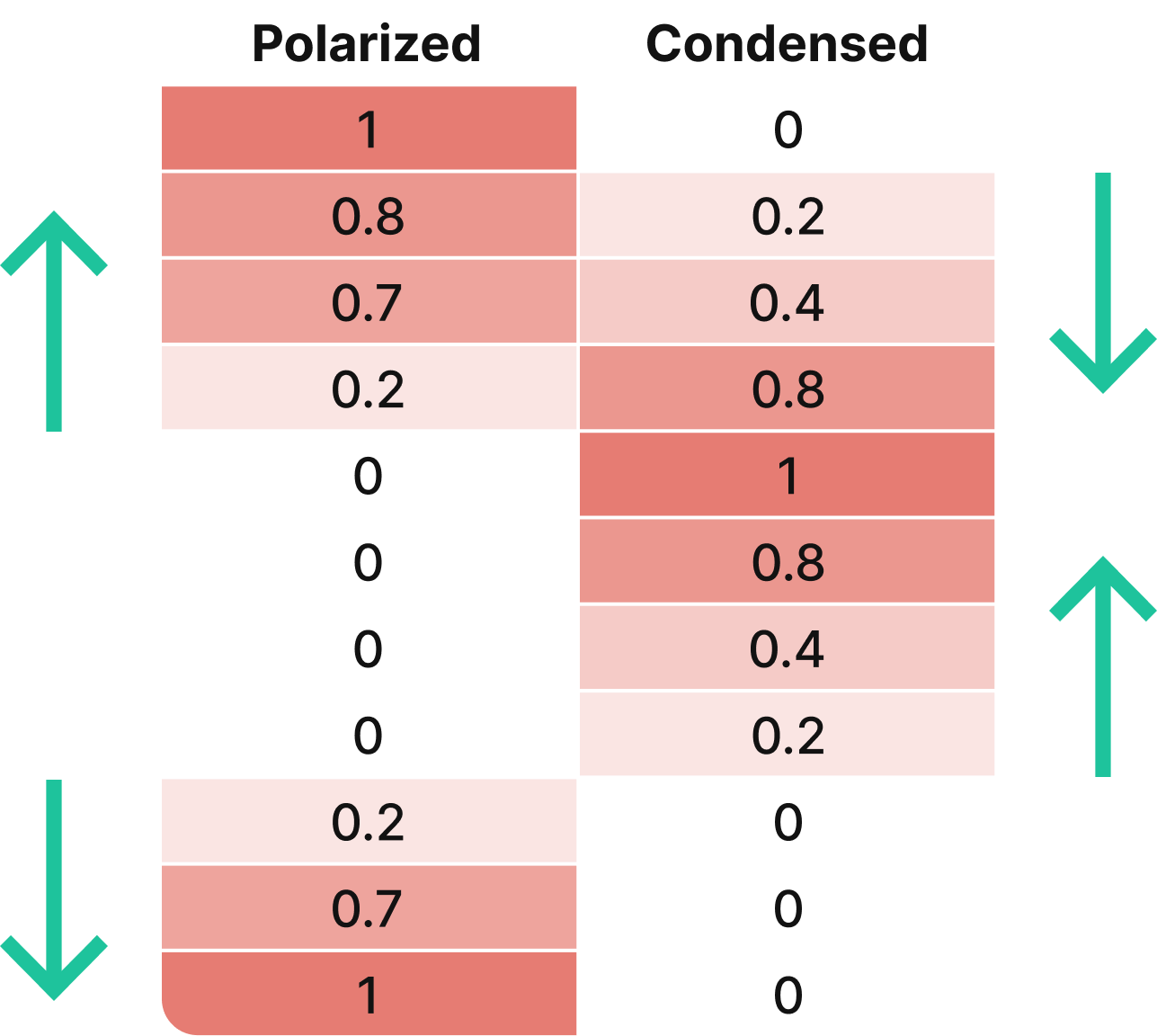

3) ポラリティ

ポーカ―におけるポラリティとは、

「レンジが強いハンドと弱いハンドにどの程度二極化(ポラライズ)しているか、それとも中程度の強さのハンドが多く含まれる形(コンデンス)になっているか」

エクスプロイト戦略の観点でのポラリティの非均衡(ポラリティ・アンバランス)とは、レンジの形状を十分に理解しておらず、そこに合わない戦略を選んでしまうことを意味します。たとえば、相手がナッツ級のハンドとブラフを多く含む 「ポラライズされたレンジ」になっているのか、中程度の強さのハンドやドローが多い 「マージレンジ」になっているのかを見誤ると、適切な対応ができなくなります。

例えば、キャップされたレンジであるのに積極的にベットしてしまったり、ポラライズされたレンジで小さくベットしすぎる、あるいはコンデンスなレンジ(中程度の強さのハンドが多いレンジ)でオーバーベットしすぎてしまいます。

ポラリティの非均衡に対するエクスプロイトは、その非均衡がどちらに偏っているかによって異なります。

- 相手のレンジがキャップされている、またはコンデンスされすぎている場合は、大きめのベットサイズを使います。そうすることで最大限バリューを引き出せます。

- 相手のレンジが極端にポラライズされている場合は、小さめのベットサイズで攻めるのが有効です。ポラライズされたレンジはコールレンジを狭く取りがちなので、小さなベットをされるとレイズかオーバーフォールドを強いられるからです。ただし、もし相手が「ナッツかピュアブラフしか持たない完全なポラレンジ」ならば、攻めすぎるのは逆効果です。こちらから仕掛けると相手はナッツのみで対応してくるため、むしろブラフキャッチに徹するほうが得策になります。

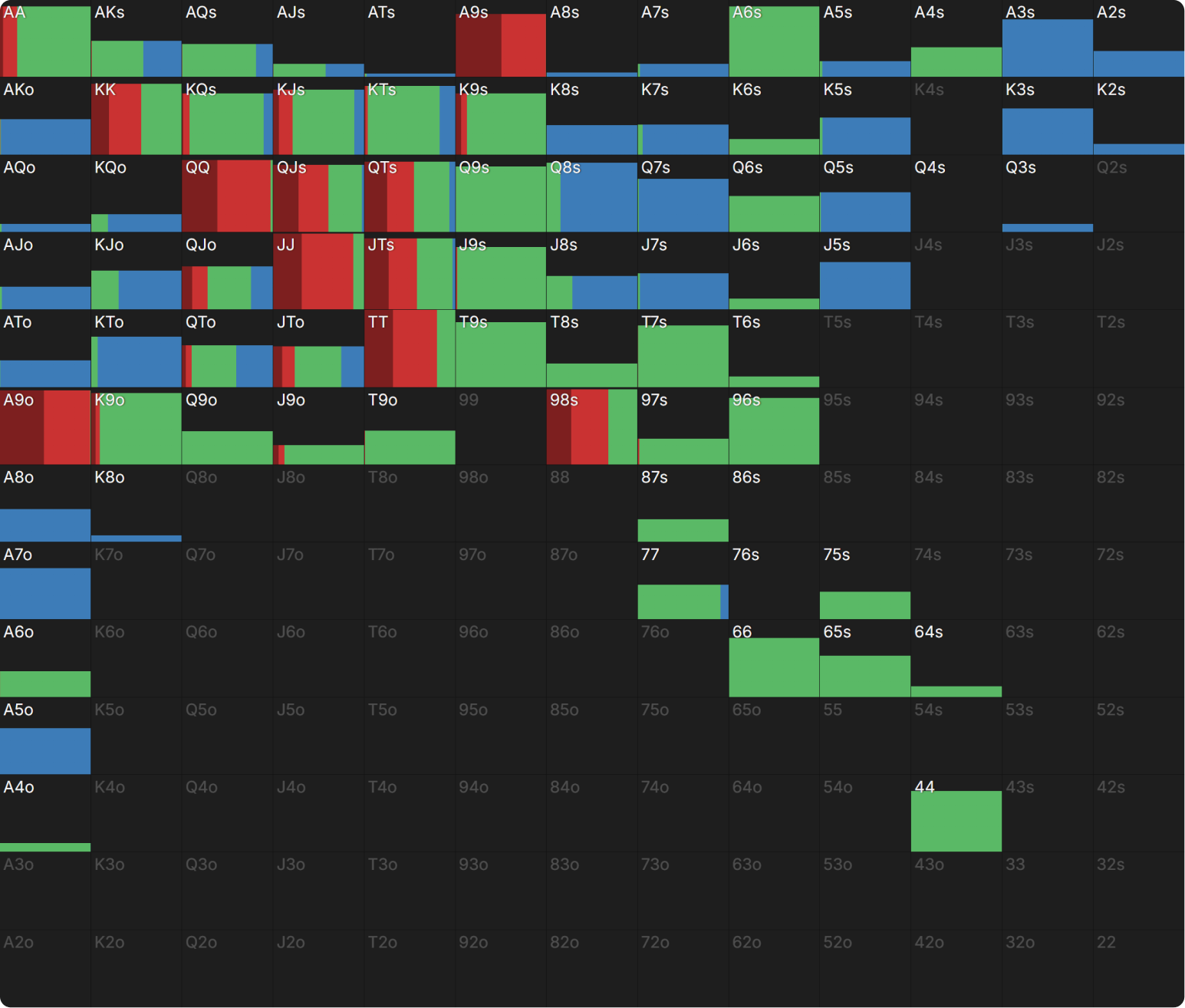

再度、9♥6♦4♣ を例に、BBがチェックした時のCOの均衡を見てみます。

約42%のハンドがチェックします。一部のトップペアハンドはプロテクション目的でチェックしますが、チェックレンジの大半はローペア(下のペア)やAハイで構成されています。たとえば86sのようなハンドは、現在そこそこのエクイティを持っているものの、コールレンジに対してエクイティが十分にないため、チェックが推奨されます。

ここでのポララティに関する間違いは、COが比較的ポラライズされたレンジを用いて「レンジベット」してしまうことです。これはオンライン初期の頃、フロップで毎回Cベットするだけで自動的に利益が出せた時代のプレイヤーがよく陥った典型的なミスです。以下の図は、チェックという選択肢を排除したとき、ソルバーがどのようにCOの戦略を調整するかを示しています。

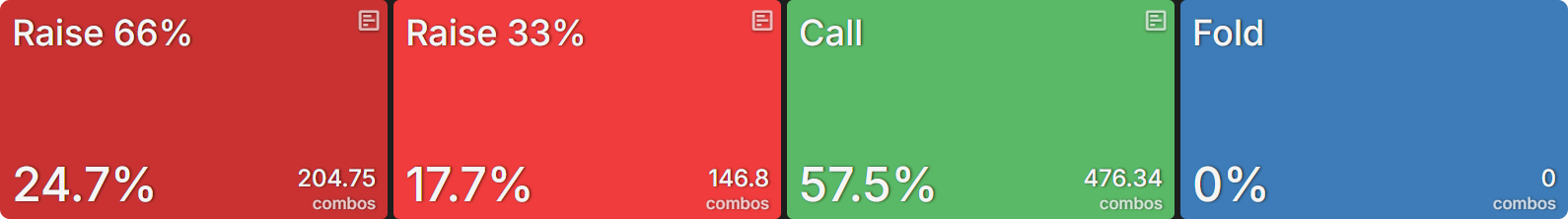

以下のノード比較では、オーバーベットに対するBBの応答を比べています。

まず注目すべきは、ノードロックをした例ではフォールド頻度が大幅に下がっている点です。BBは約58%フォールドしていたところを、約48%しかフォールドしなくなりました。もう1つの顕著な違いは、チェック/レイズ頻度が2倍近くに増えたことです。これはエクスプロイト戦略におけるよくある組み合わせで、

相手がベットしすぎるときは、広めにブラフキャッチするか、チェック/レイズを多くするようになる

ハンド開始時点で、BBの理論上のEVは約2.1bbですが、ノードロックした例では約2.2bbになります。大きな増加には見えませんが、長いスパンで考えれば、100ハンドあたり約10bbのミスといえます。

4) 弾力性

ポーカーにおける弾力性とは、

ベットサイズによってディフェンスするレンジが変化する性質

を指します。弾力性が高いと、ベットサイズの変化によってフォールドやコール、レイズなどの判断が大きく変わり、低いとあまりベットサイズに左右されず同じような反応をしてしまう状態を指します。

たとえば、サテライトに勝ち抜いて初めてWSOPメインイベントに出場したプレイヤーは、飛んでしまう恐怖からベットサイズに過剰反応し、フォールドしすぎてしまうことがあります。極端な例では、トーナメント最初の方でAAでオールインを受けるかどうか迷う話題が毎年のように取り沙汰されるほどです。飛ぶのを恐れ、80%以上の勝率で1万ドルを得られるという絶好のプラスEVを捨てています。

逆に、レートが低すぎて金銭的に余裕のあるプレイヤーは、弾力性が低い(ベットサイズに対して鈍感すぎる)典型例といえます。こうしたプレイヤーは、どんなカードでもオールインにコールしてしまい、ブラフがほとんど通りません。

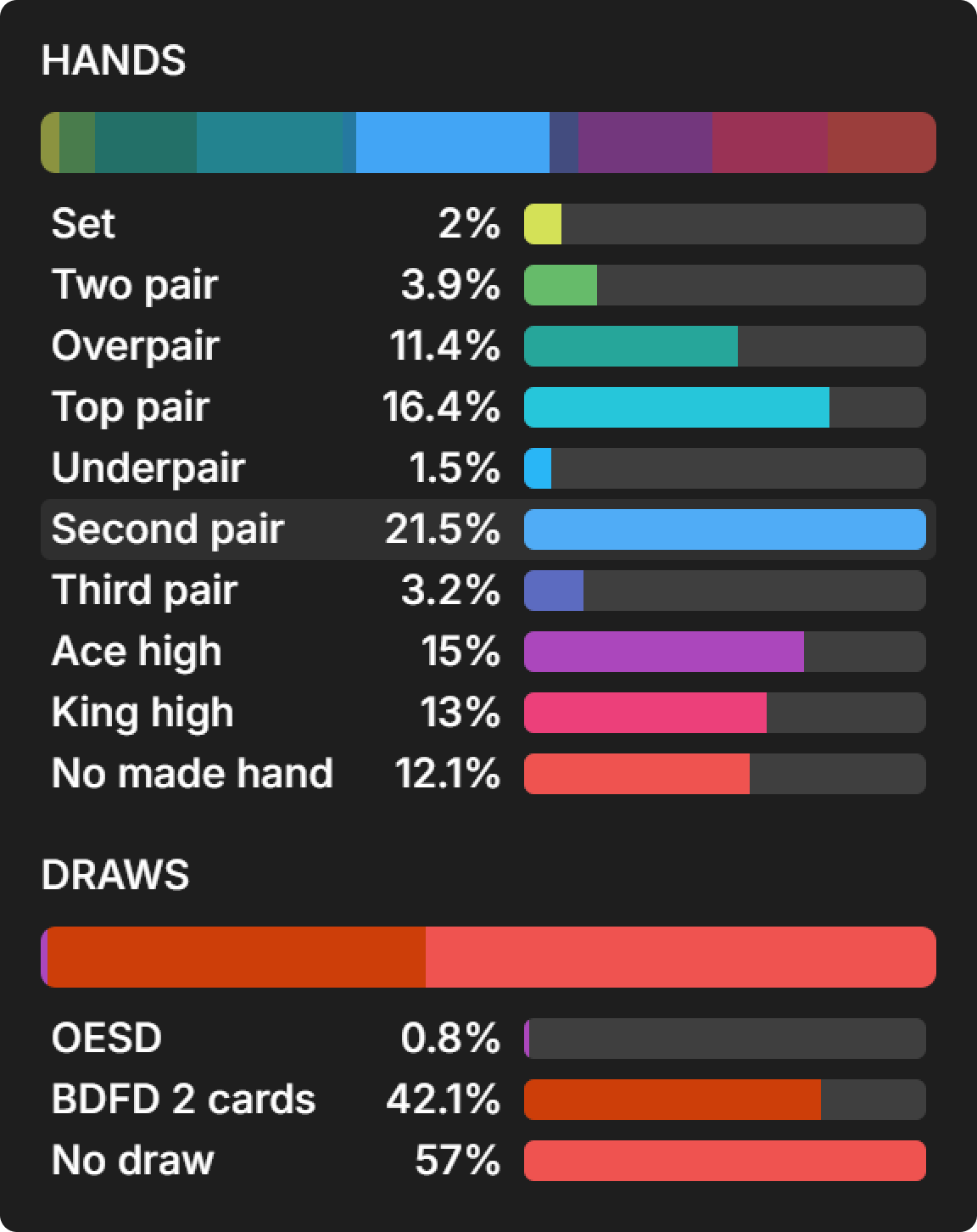

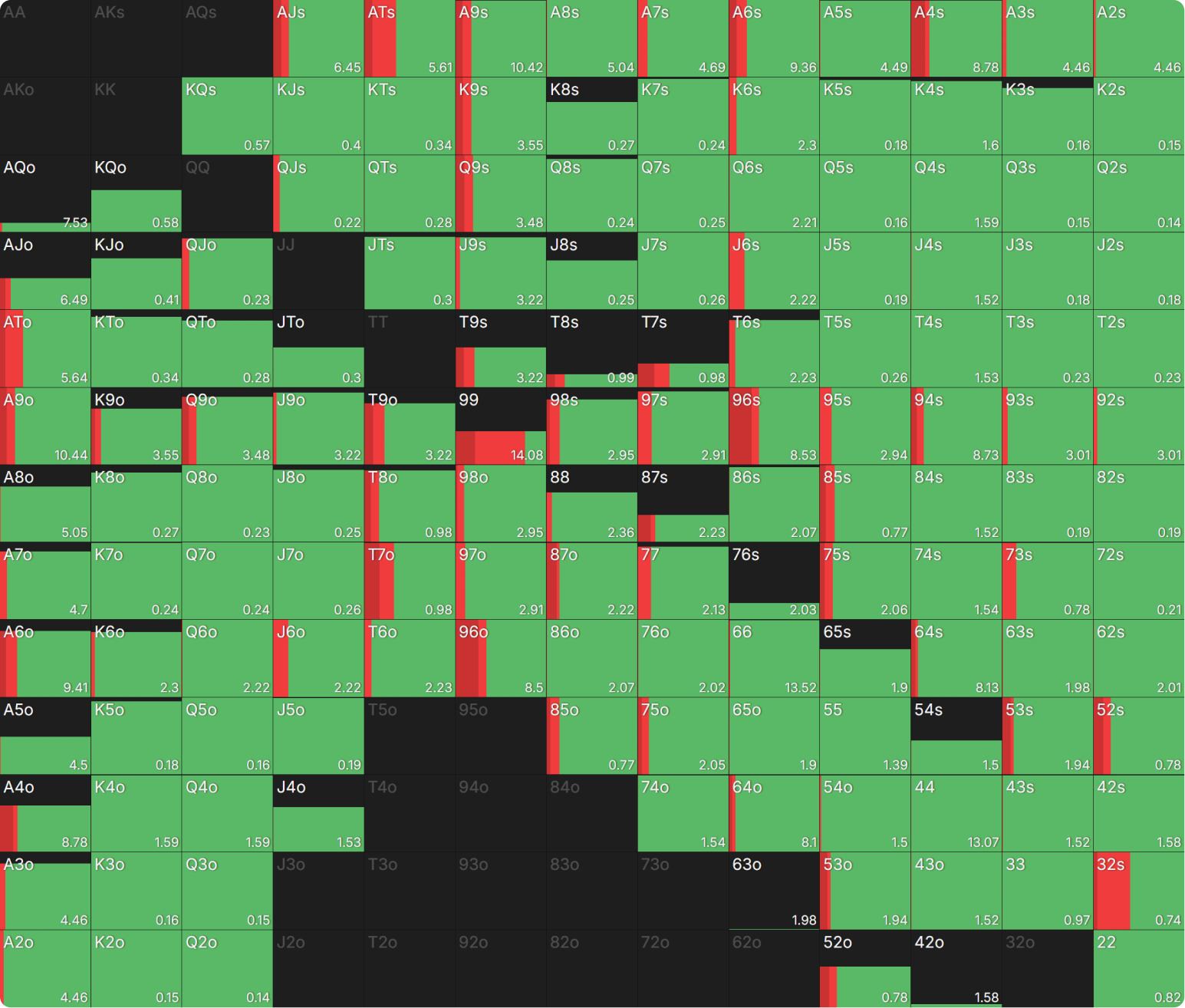

こうした例を踏まえつつ、先ほどの9♥6♦4♣ のボードで、BBがチェックを均衡通りにした時にCOがどうプレイするのかみていきます。

ここはオーバーベットを多く使う典型的なスポットです。このフロップでは、COは相対的に非常に強いハンド(トップペア以上)か、まったく絡んでいないハンドのどちらかに分かれています。

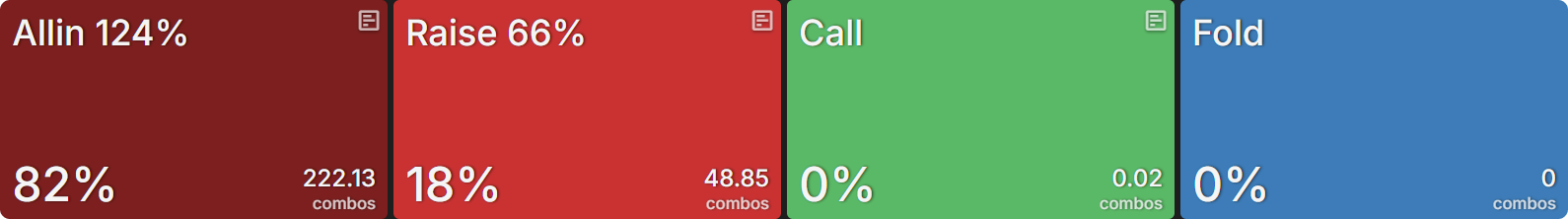

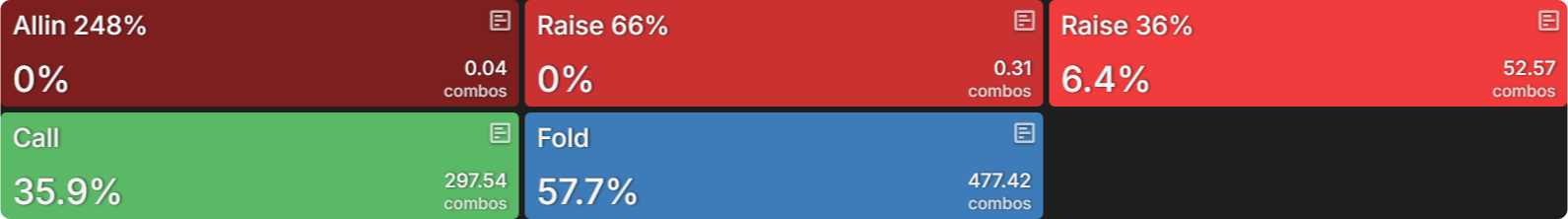

COがオーバーベットをした場合、BBは下記のような戦略になります。

BBは多くのハンドをフォールドするものの、エクスプロイトされないようにAハイ程度の弱いハンドでもコールをすることがあります。

しかしもしBBがベットサイズに過敏で、セカンドペア以下では絶対にオーバーベットをコールしないとしたら、どうなるでしょうか?

COのベットサイズ頻度は全体的に上がっています。82%ポットサイズのベットは一切使わなくなり、オーバーベットの頻度は52%から66%へと跳ね上がっています。BBがオーバーベットに対して過剰にフォールドする傾向を持つため、COはオーバーベットを増やすほうが得になります。

興味深い点としては、33%サイズのベット頻度も3%から9%へと上昇していることです。これは、一部の強いハンドにとっては、BBが多くフォールすることが嬉しくないからです。特にセットのようなハンドは、均衡ではオーバーベットを使うことが多くありますが、たとえば99の場合、通常の均衡解では、チェックでも小さいベットでもオーバーベットでも約14.5bbのEVを得られます。しかし、このノードロックをした例では、オーバーベットのEVは約10.5bbに落ち、小さなベットにすると約13.8bbになります。

次に、BBがオーバーベットに対し、ペアやAハイは全てコールすると仮定します。

オーバーベットに対してコールが多すぎる、いわばギャンブル寄りのプレイヤー像です。この時、COは下記の戦略になります。

ベット頻度自体はGTOの例と大きく変わらないものの、ベットサイズはオーバーベットのみになりました。相手が最大サイズのベットに対してフォールドしないのであれば、すべてのバリューハンドをそのサイズで使うようになります。

GTOの例では、ハンド開始時点でBBは平均約2.1bbのEVがありました。

- GTOの例では、ハンド開始時点でBBは平均約2.1bbのEVがありました。

- 一方、今回のノードロックを適用した2つのケースでは、最初のフォールドが多いパターン約1.85bb、少ないパターンで約1.8bbという結果となっています。

5) ボードカバレッジ

ポーカーにおけるボードカバレッジとは、

多様なボードテクスチャにおいて強いハンドを作れる可能性

を指します。バランスの取れたレンジは、ボードカバレッジがあるため、どのようなフロップにもある程度対応できるようになります。たとえばオープンレンジにA3sといったスーテッドのAを含むのは、こうしたボードカバレッジを比較的安価に確保するためです。タイトなレンジであっても、3♥2♦3♦のようなフロップで強いハンドを持てるのは、ボードカバレッジを意識してレンジを構築しているからといえます。

ボードカバレッジはフロップだけではなく、ターンやリバーのことも考慮しなければなりません。わかりやすい例として、フロップでフラッシュドローの可能性がある場面を考えてみると、チェックレンジとベットレンジの両方でフラッシュ完成するレンジを残しておくことで、ターンでフラッシュが完成した場合に強いハンドを残すことができます。

ボードカバレッジでの間違いとは、特定タイプのハンドをあるライン(チェック、ベット、レイズなど)で使いすぎたり、逆にまったく使わなかったりすることで起こります。たとえば、フロップでAハイで一切Cベットしないプレイヤーは、ターンにAが落ちてからバレルを打ってもフォールドさせにくくなります。また、ペアを一切チェックバックしないプレイヤーは、ターンでボードがペアになったときに簡単にフォールドさせられてしまうでしょう。

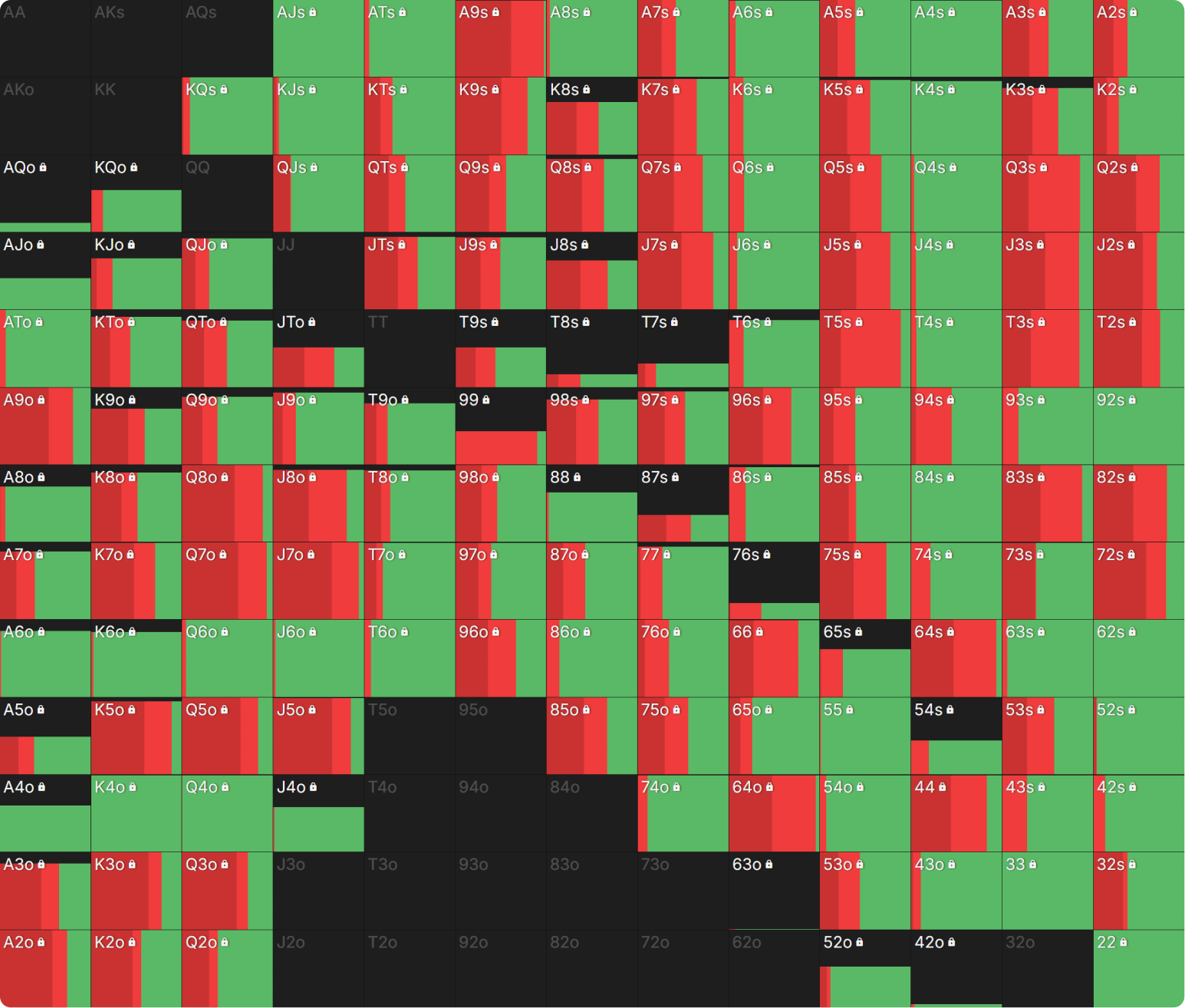

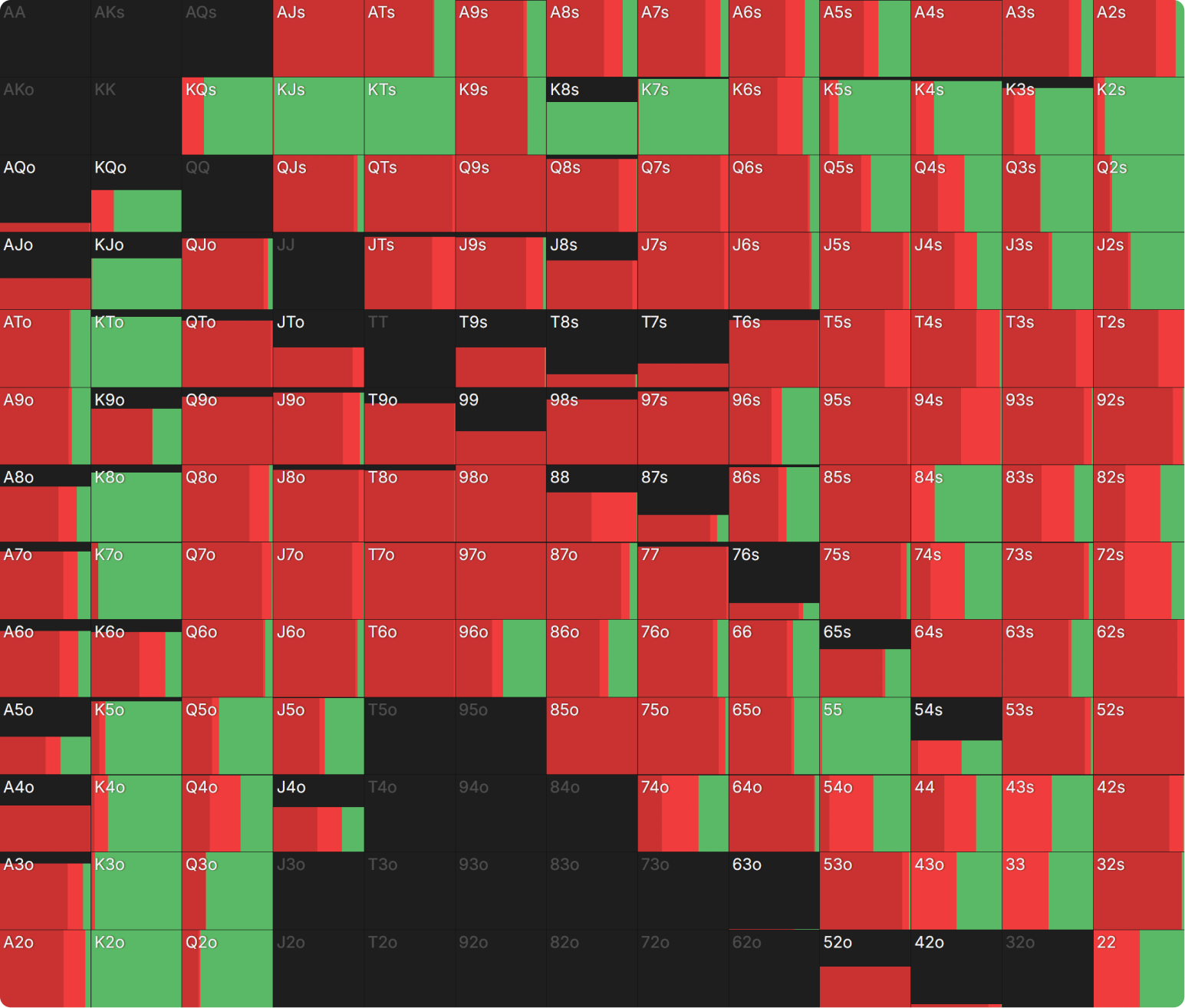

先ほどの9♥6♦4♣ に戻りましょう。BBがチェックをしたときのCOのGTOに基づくフロップ戦略をおさらいします。これを踏まえて、フロップがチェックで回り、ターンにA♠が落ちた場面を考えてみましょう。ここでのBBの最初のアクションを見ていきます。

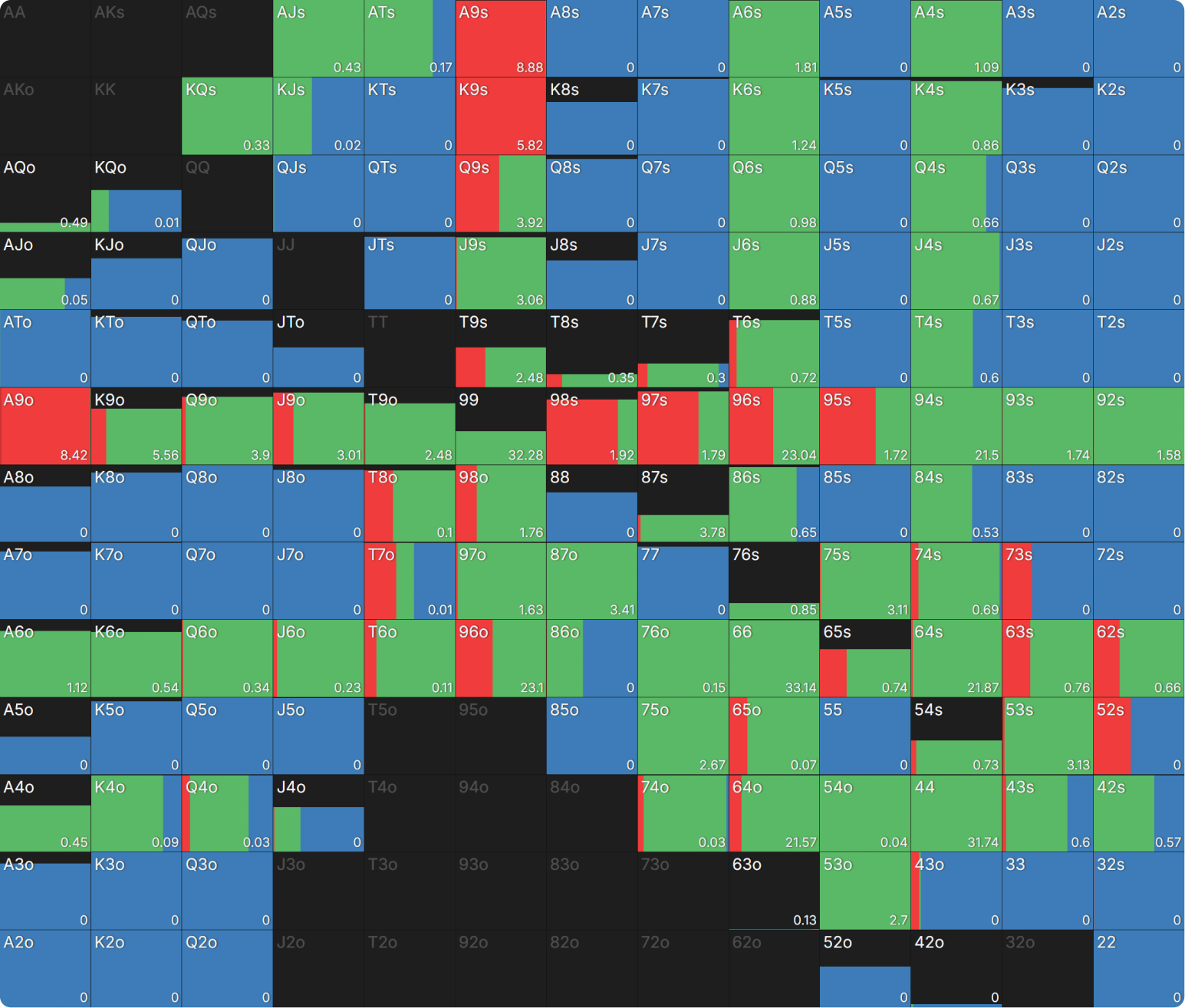

フロップが両者チェックで回り、ターンにA♠が落ちたと仮定します。下記の図がBBの最初のアクションです。

BBは、COがフロップでチェックを選んだことでレンジが弱くなっていると判断し、ごく一部でベットするものの大半のハンドでチェックします。

では、COのCベット戦略を、フロップでは常にAハイでブラフをし、サイズもいくつか混ぜるようにしたらどうなるでしょうか。

ターンでA♠が落ちた際、BBの調整後の戦略は下記のようになります。

BBはベット頻度は6%から70%まで上昇しています。

フロップでCOがAハイのハンドをすべてブラフに使ってしまった結果、ターンでAが落ちたときのCOのレンジが事実上キャップされてしまうからです。GTOの例では、COはフロップで多くのAハイをチェックしていたため、ターンにAが落ちてもカバーできていました。しかしこの例では、BB側が「COにトップペアが存在しえない」ことを把握しているので、ベットをしてその歪なレンジをいじめています。

ボードカバレッジでの間違える原因は、カバーできていないボードカードが実際に落ちたときに顕著に現れます。先ほどの例では、ターンでAが落ちた際、COはAのペアがレンジになく、BBが70%もの頻度でベットする状況を作り出してしまいます。逆に、フロップがチェック→ベット→コールで進み、COがターンでAを引いたとしても、Aハイが多すぎるためにバリューを取りきれない場面も出てきます。

こうした理由から、どのようなカードが落ちても(バリューでもブラフでも)一定の強さのハンドがあるように、アクションを混ぜることが大切になります。

ボードカバレッジができていないと、注意深く見ているプレイヤーにはまるで透視能力が備わったかのように「相手がそのカードで強くなったかどうか」が一目でわかるようになります。

まとめ

これはエクスプロイト型ポーカーを始めるためのガイドです。テーブルで気づいたあらゆるリークは、ここで挙げたどれかのバランスの取れていない点に当てはまります。もちろん、1人のプレイヤーが複数のバランスの取れていないリークを同時に抱えていることもあります。たとえばタイトなプレイヤーは、ブラフを十分にできていない(エクイティ管理(感覚)の問題)うえに、A3sのような低いスーテッドエースを持っていない(ボードカバレッジの問題)かもしれません。また、ルースなプレイヤーは、ポラライズされたレンジでもすべてのボードでCベットをしてしまい(ポラリティの問題)、リレイズに対しては決してフォールドしない(弾力性の問題)ケースが考えられます。

GTO Wizard AIのノードロック機能を使うと、こうしたプレイヤーに対してどのようにアジャストすればよいのかを見ることができます。また、GTO基準でのラインのEVと、特定の最適から外れた相手に対するEVを比較することも可能です。エラーの深刻度はよく注目すべきポイントであり、先に見たように、同じエラーでもコスト(損失)の大きさはさまざまです。

もしこのテーマに興味をお持ちであれば、Tombos21が下記の動画でさらに詳しく解説し、ほかのテーマにも触れていますのでご覧ください。

この記事はBarry Carterによって執筆され、Tombos21の動画で提示されたテーマをさらに深く掘り下げております。