戦略を学ばない相手の弱点を突け:プリフロップのミスとベットサイズテル

ポーカーでは、さまざまなタイプの相手と対戦します。特にロー〜ミドルステークスでよく見かけるのが、GTO(ゲーム理論最適戦略)を学んでいないプレイヤーです。ソルバーが普及して以降、多くのプレイヤーは「理論の勉強は低レートでは不要だ」という考えを持ち続けています。今でも、特に初心者の間では「誰もGTOなんてプレイしていない」「ソルバーの勉強は上級者にしか役立たない」といった声をよく耳にします。

たしかに多くのプレイヤーの戦略は均衡から大きく外れていますが、ソルバーを使って学ぶことには依然として大きな価値があります。ゲームの基本的な要素や戦略的な原則・概念といった知識が得られるだけでなく、相手のミスを見抜き、そのミスに対する最適な戦略を組み立てるスキルも身につくのです。とはいえ、これほど多くの利点があるにもかかわらず、GTOを学ばないことで多くのプレイヤーが見落としている重要なスキルがまだあります。それは「レンジがボードテクスチャとどのように関わり、それが戦略判断にどう影響するか」を理解する力です。この基礎的な理解が欠けていると、ディフェンスに隙が生まれ、比較的容易に見破られて付け込まれてしまいます。

本記事シリーズは2部構成です。このシリーズでは、GTOを学んでいないプレイヤーに対して効果的なエクスプロイトを紹介します。これらのエクスプロイトは、ゲームの4つの領域に分類されます。本記事では、その中でもプリフロップのミスとベットサイズテルに焦点を当てます。

この記事を読み終えるころには、豊富なエクスプロイトの引き出しを持ち、状況に応じて「勉強していない相手」に最も効果的なエクスプロイトを選択できるプレイヤーへと、また一歩近づいているはずです。

①プリフロップのミス

理論的な知識の不足によるミスは、ポストフロップだけでなく、プリフロップから始まっています。相手のプリフロップでのリークを見抜くことで、不要な損失を防ぐだけでなく、フロップが開く前にEVを稼ぐことができます。それでは、プリフロップのミスをどうエクスプロイトし、利益を得るかを示す2つの例を見ていきましょう。

1.1)BBのポラライズミス

BBは特別なポジションです。アクションをする前にすでにポットへチップを投じており、後ろにプレイヤーがいません。このポジションでよくあるミスのひとつが、3ベットのレンジをタイトにしすぎることです。その結果、対処しやすくなってしまいます。具体的にどういうことか、これから見ていきましょう。

多くのプレイヤーは、強いハンドでプリフロップから積極的に3ベットし、できるだけ早くポットを大きくしたいと考えています。しかし本当の難しさは、3ベットに使うべき適切な弱いハンドを見つけることにあります。BBという特殊なポジションでは、適切なブラフコンボを見極めるのはほぼ不可能に感じるかもしれません。特にプリフロップのレンジ表を一度も勉強したことがない場合はなおさらです。

BBからどの程度アグレッシブにプレイすべきかを理解していない相手に対しては、典型的な3つのミスが見られ、それぞれに対して有効なエクスプロイトが存在します。

- オープンレンジをやや広げる:相手がパッシブなため、通常よりも多くフロップを見ることができ、より多くのエクイティを実現できます。この傾向はポストフロップでも継続するため、ターンやリバーのカードをより多く、しかもより安く見ることができます。

- 3ベットに対して多くフォールドする:BBの3ベットレンジがタイトすぎる場合、理論上よりも多くフォールドすることで利益を得られます。最初に検討すべきは、マージナルなハンドや、相手のタイトさ次第ではわずかにプラスEVとなるコールのハンドです。

- 4ベットを少なくする:バリューしかないレンジに対してブラフする必要はありません。

したがって、パッシブな相手に対する正しいエクスプロイト戦略は、非常に強くタイトなレンジで4ベットすることです。

1.2)3ベットに対してOOPでパッシブになりすぎるプレイ

OOPは、ソルバー登場以前から不利な状況として知られていました。しかし、ポジションの不利がプリフロップの判断にどのような影響を与えるかについては、理論への理解が深まるまで十分に把握されていませんでした。ここでは、ポジションを持つ相手から3ベットをされたときにプレイヤーが犯しやすい典型的なミスを見ていきましょう。

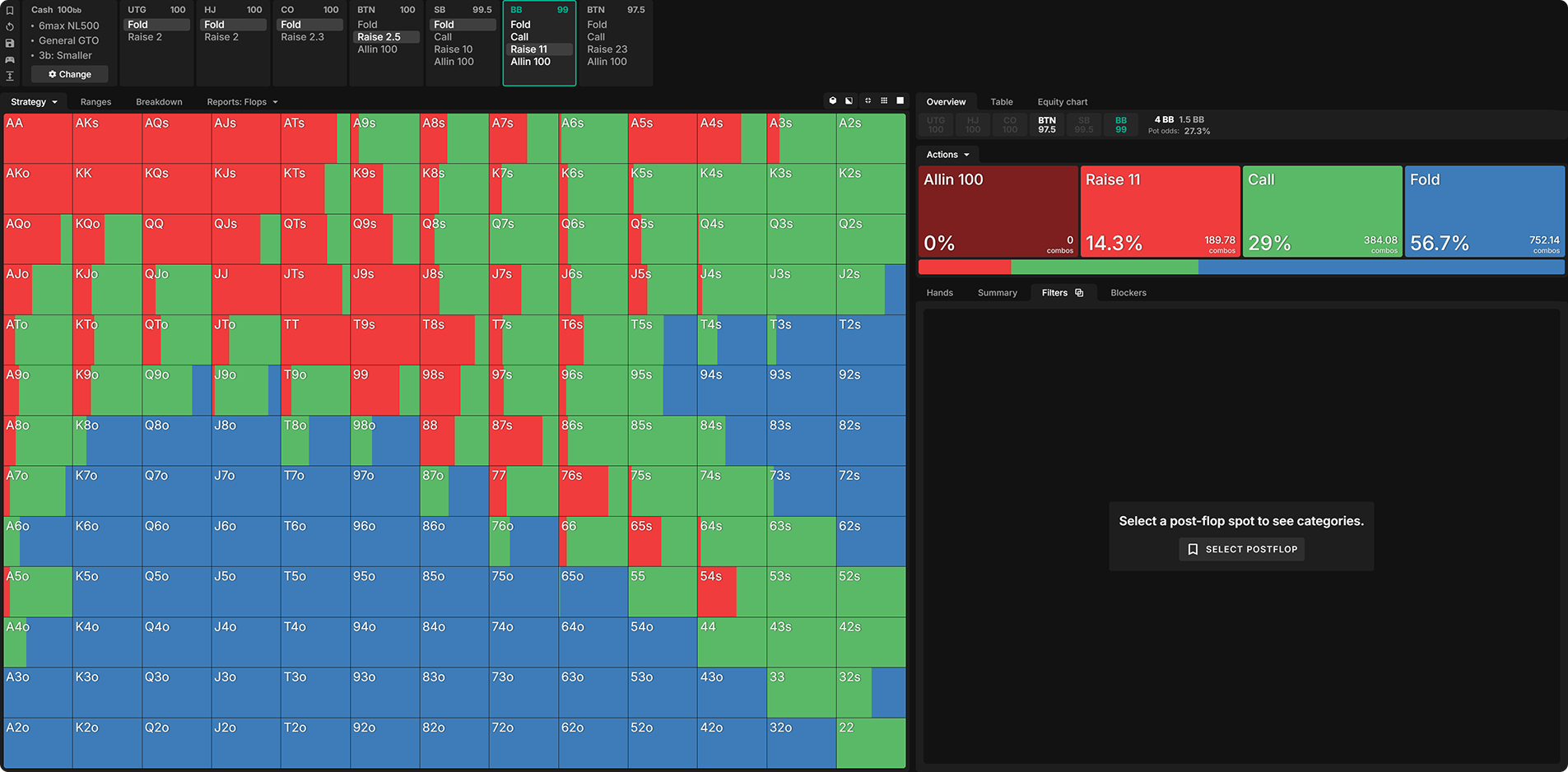

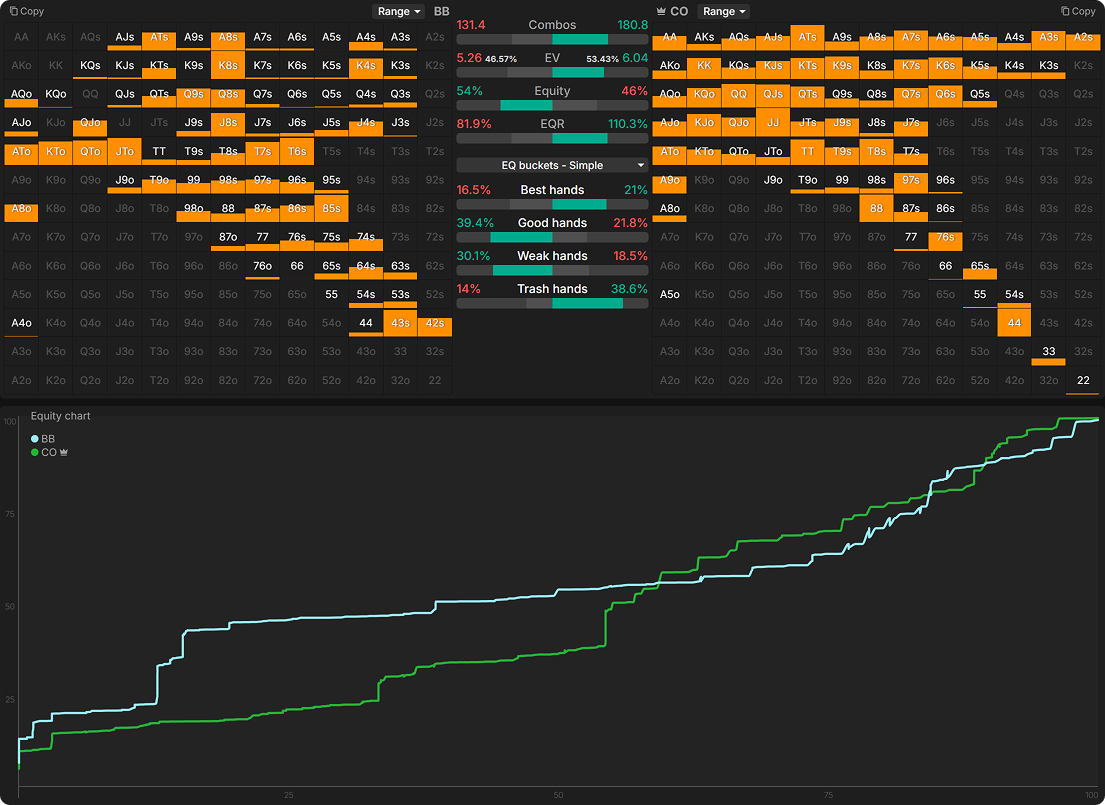

状況は次の通りです。COがオープンし、BTNが3ベット、スタックは100bbとします。COはディフェンス(コールまたはレイズ)するレンジのうち約40%というかなり大きな割合で、4ベットに回す必要があります。ここで重要なのはポジションです。OOPであることは先にアクションしなければならず、ポストフロップでエクイティを実現しにくくなります。

- ポジションがないことによって情報面で不利になります。最後にアクションできるIPのプレイヤーは、相手のアクションを見てから自分のアクションを選択できるため、相手のレンジやハンドの強さに関する情報を得ることができます。ポーカーにおける情報の重要性についてさらに学びたい方には、こちらの記事をご覧ください。

- OOPは最初にアクションしなければいけないので、実現できるエクイティが大幅に低下します。つまり、OOPはそのストリートでアクションを終了させるかどうかを自分で決定する権利を持っていません。

- 上記の2つの不利は、スタックが深くなるほどさらに深刻になります。スタックが深いほど、各ストリートでのアクション回数が増加するためです。

したがって、OOPはポジションを活かそうとするIPとは異なり、プリフロップでポットを獲得する、またはポストフロップのSPRを低下させるために、よりアグレッシブに(つまり4ベットを多く)プレイすることが合理的になります。

OOPの4ベットレンジは、3つのカテゴリに分類できます。

- JJ以上やAKなどの絶対的に強いハンド。

- プレイアビリティが低く、OOPでパフォーマンスが低下するハンド。具体的には強いブロードウェイ系のハンドが該当します。4ベットするハンドは、コールしたとしても十分強いハンドに限られます。AK以外の他のオフスートハンドはプレイを続けるのに十分なパフォーマンスを発揮しません。

- オールインに対してはフォールドしても問題ない一方で、コールされた場合にもそれなりのプレイアビリティを持つハンド。これにはA5sやKTsといったコンボが含まれます。

具体的なハンドはレンジによって異なります。最初のカテゴリ(JJ+やAKなど)は、GTOを勉強していないプレイヤーでも簡単にわかりますが、2つ目と3つ目のカテゴリを正確に特定するためには、プリフロップレンジの学習が不可欠です。ここが、こうした場面でブラフを控えがちな未学習プレイヤーに対してエッジを獲得する大きなチャンスとなります。以下、大事な2つのエクスプロイトを紹介します。

- より広く、よりリニアなレンジで3ベットの頻度を上げる:OOPが4ベットをあまり打たないため、3ベットラインでより多くのエクイティを実現できます。

- 4ベットに対してオーバーフォールドする:相手が4ベットしてくるときは、非常にタイトなレンジに偏っているため、理論ほど広くディフェンスする必要はありません。

②ベットサイズの傾向

適切なベットサイズを選ぶのは難しく、理論的には、サイズの選択は、自分と相手のレンジがボードテクスチャとどのように相互作用するか、スタックサイズ、そして今後落ちるカード(ランアウト)といった要素によって決まります。こうした最適戦略を形作る基本的要素を理解していないプレイヤーは、自分のハンドの強さに基づいて独自のサイズを選ぶことが多く、ベットサイズの傾向を露呈してしまうことがあります。具体的な例を見ながら、このリークからどのようにEVを得られるのか理解していきましょう。

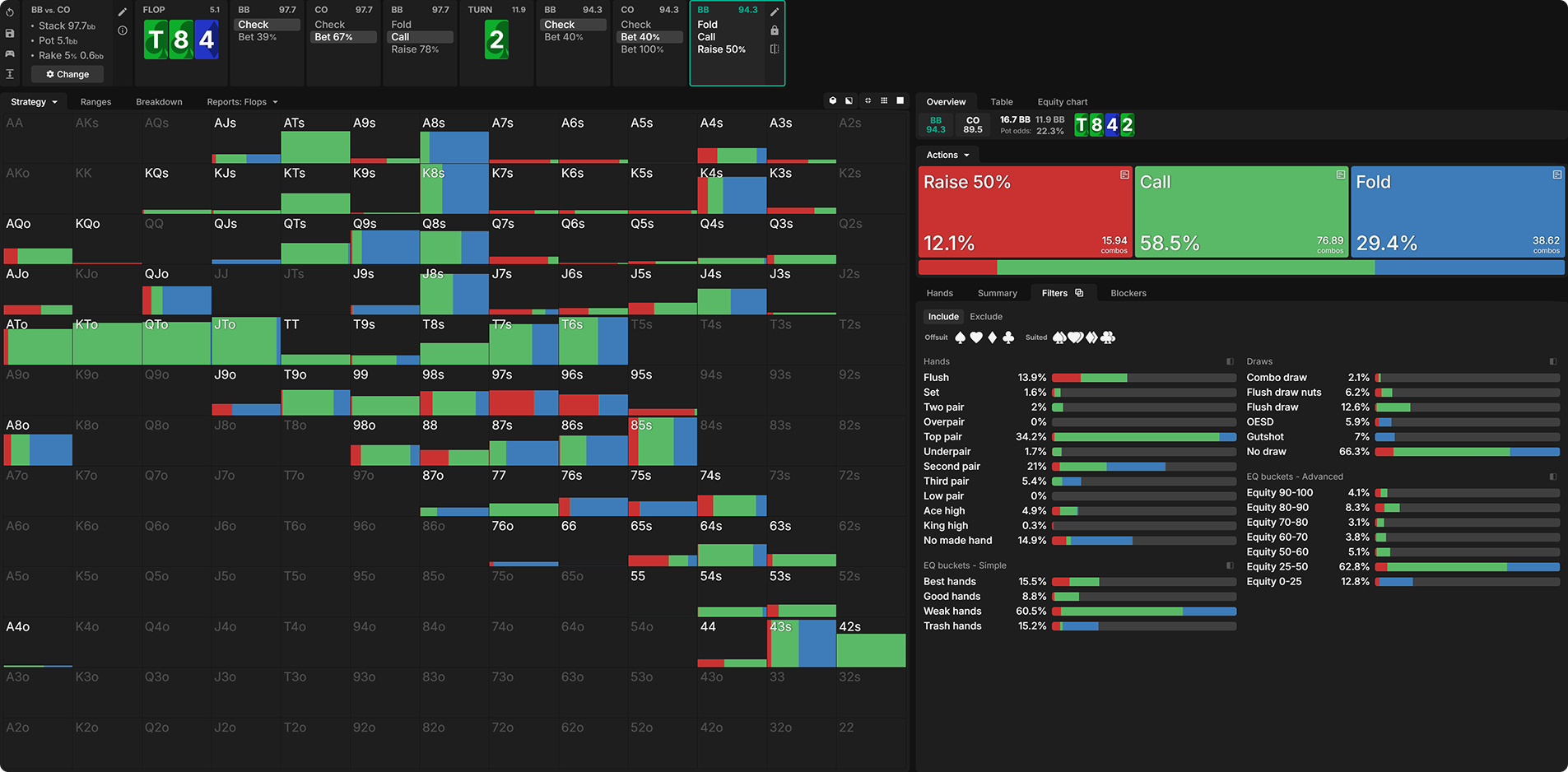

状況は次の通りです。COがオープンし、BBがディフェンスしています。BBはフロップでポットの3分の2のベットにチェックコールし、ターンへ進みます。このフロップでは、トップペア、セット、オーバーペアといったハンドがCOに大きな優位性を与えています。トップペアは多くのオーバーカードに対して脆弱であり、またBBもこのボードにある程度ヒットしているため、COは全レンジで小さいサイズのベットはしたくありません。その代わりに、COはある程度チェックを混ぜながら、より大きめのサイズでベットする傾向があります。

ターンではナッツ構成が大きく変化します。BBはレンジがキャップされておらず、そのレンジの13%以上がフラッシュになっているため、COはより慎重にならざるを得ません。ターンでBB側がナッツ級のハンドをより多く持つようになったため、COはレンジをポラライズできません。IPもまた、強いペアやオーバーペアのようなハンドでベットしたい状況です。その結果、COはベットサイズを小さくせざるを得ません。強いハンドの分布が劇的に変化し、ナッツアドバンテージが失われたことを考えると、IPのレンジは大きくベットできるほど強く構成されていません。

GTOを学習していないプレイヤーは、こうした戦略的概念に不慣れなため、ハンドごとに独自のサイズでベットしてしまいがちです。相手が自分のハンドの強さに基づいてベットサイズを選んでいる場合、こちらの戦略をどれほど大きく変更できるのかを示すために、同じ状況を今度はノードロックした状態で見てみましょう。

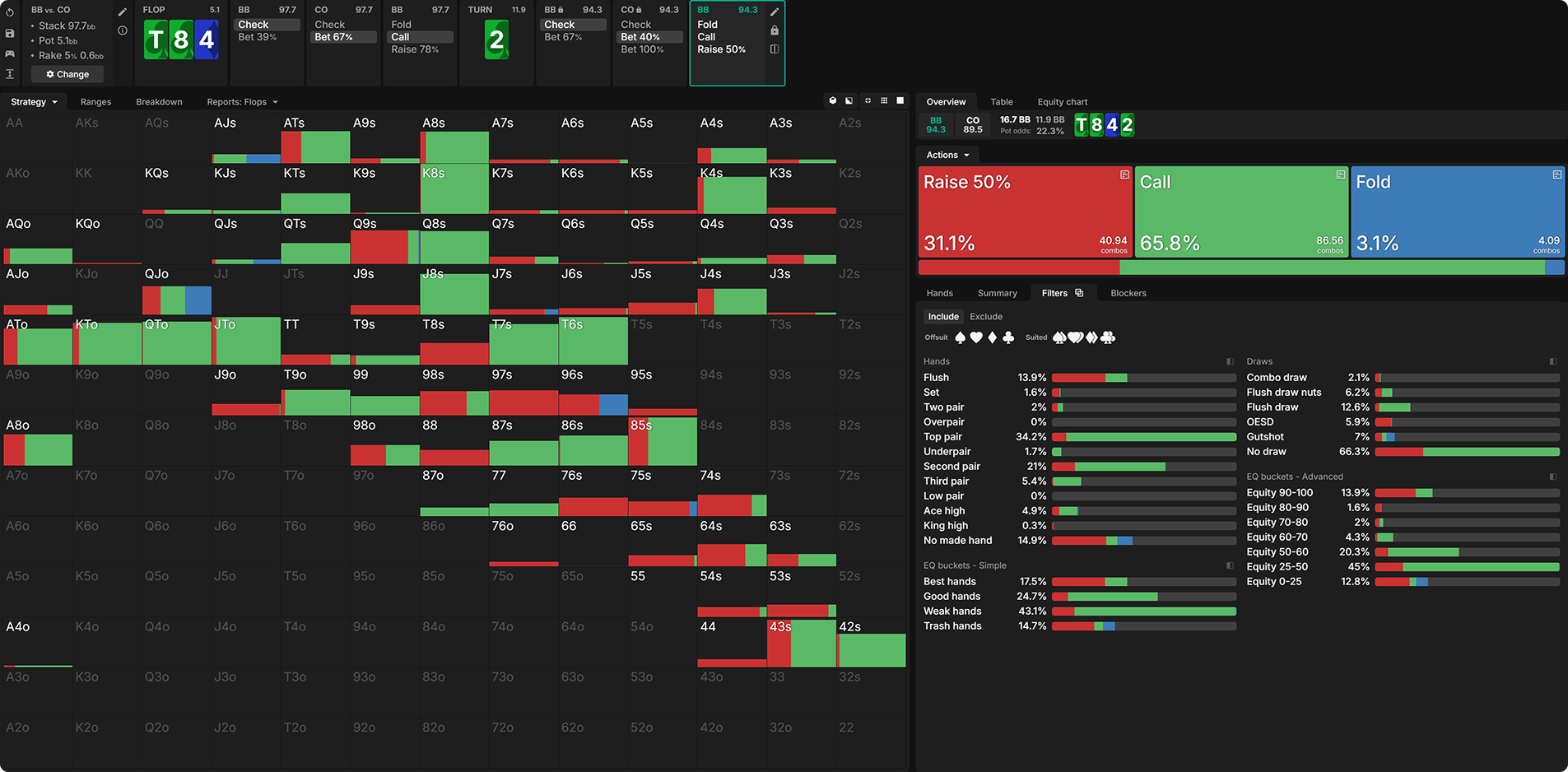

もしCOがフラッシュのときに大きめのサイズを選び、それ以外のレンジでは小さいサイズを使うという仮定が正しければ、BBの対応はその戦略に最適化する形で劇的に変化します。この仮定のもと、COのターンベットがポットの40%と100%の場合について、GTOレンジとエクスプロイトレンジの両方を比較しながら、BB側の対応がどう変化するのかを見ていきましょう。

Vs 40%ポット

Vs 100%ポット

これらのソリューションを詳細に分析すると、いくつかの大きな違いが見られます。

- このノードロックされた40%ポットサイズのベットに対しては、フォールドはほぼありません。ディフェンスする(コール/レイズ)方法もよりアグレッシブになります。IP側は強いハンドが不足しており、レンジ全体がかなり弱くなっています。その結果、こちらのレンジ内のすべてのハンドにエクイティが上乗せされます。これによって、先ほど見たように「コールを増やし」「よりシンバリューでレイズを増やし」「バリューを広げた分だけブラフも多く打つ」という展開になります。COがこのラインにナッツ級のハンドを一切含んでいないため、このラインをとれるようになります。

- しかし、ノードロックされた100%サイズに対しては、正反対のアクションとなります。この場合、ほぼ全レンジをフォールドしており、コールは存在せず、ごくわずかな最強クラスのハンドのみでオールインする形になります。これは、ナッツ級のレンジに対しては常に速いペースでプレイすることが望ましいことを示しています。

ノードロックの結果は、経験の浅いプレイヤーのレンジが一般的にどのように見えるかを大まかに再現したものにすぎません。中には100%ポットベットのレンジに高エクイティのブラフを混ぜたり、時折フラッシュをチェックバックするプレイヤーもいますが、それでもGTOの基本原則を理解していない相手に対して行うべき2つの重要な調整は以下の通りです。

- フラッシュの可能性がある状況では、大きなサイズに対してオーバーフォールドする。

- プレイヤーが強いハンドを大きなベットサイズのレンジに偏らせる場合、それは闘牛士が持っている赤いマントのようなものです。小さいサイズのベットの裏にあるレンジを攻撃するよう、あなたを誘っているのです。シンバリューでのレイズやブラフを増やすことが、最適なプレイになります。

まとめ

この記事を一度読んだだけでは全てを把握することは難しいと思うので、最後に重要なポイントを簡潔にまとめて全体像を整理しておきます。

- ロー〜ミドルステークスの多くのプレイヤーはGTOを学習せず、それが戦略的ミスを繰り返す原因になっています。しっかりと学習に時間をかければ、自分がこうしたミスを犯しにくくなるだけでなく、相手の弱点を迅速に検知し、それを標的としたエクスプロイト戦略を構築する能力も向上します。

- プリフロップでのミスはよく見られます。3ベットをタイトにしすぎたり、ブラインドからパッシブにプレイしてしまうことが多いです。このような相手には、オープンレンジを広げ、3ベットをよりリニアに行い、そしてブラフが足りていない4ベットに対しては広くオーバーフォールドすることでエクスプロイトできます。

- 理論を理解していないプレイヤーは、よく自分のハンドの強さに基づいてベットサイズを決めます。特に相手が多様なハンドクラスを持っているスポットでは、ハンドの種類ごとに単純にサイズを選んでしまうことがよくあります。相手がカードをほぼ見せているような状態でプレイしている場合、こちらは非常に正確に最適な戦略を設計できます。そのようなスポットで相手が小さくベットしてきた場合は、シンバリューで積極的にレイズし、ブラフの頻度も上げて攻めるべきです。一方で、バリュー寄りのレンジで大きくベットしてくる場合は、広くフォールドして慎重に立ち回るのが正解です。

- GTO戦略を学ぶことで、相手の弱点を見抜き、効果的にエクスプロイトする手段を得ることができます。ノードロックのようなソルバー機能を使えば、よくあるリークを再現し、最もEVが高い調整を確認することができます。

- 弱点を突くエクスプロイト戦略を設計する際は、次の手順で進めます。GTOの基準は何か?相手はそこからどう逸脱しているか?それに対して最もEVが高い対応は何か?こうしたシンプルな問いが、強力なエクスプロイトを生み出します。

より深く学びたい方は、キャップされたレンジとアンバランスなブラフラインについて学んでみてください。