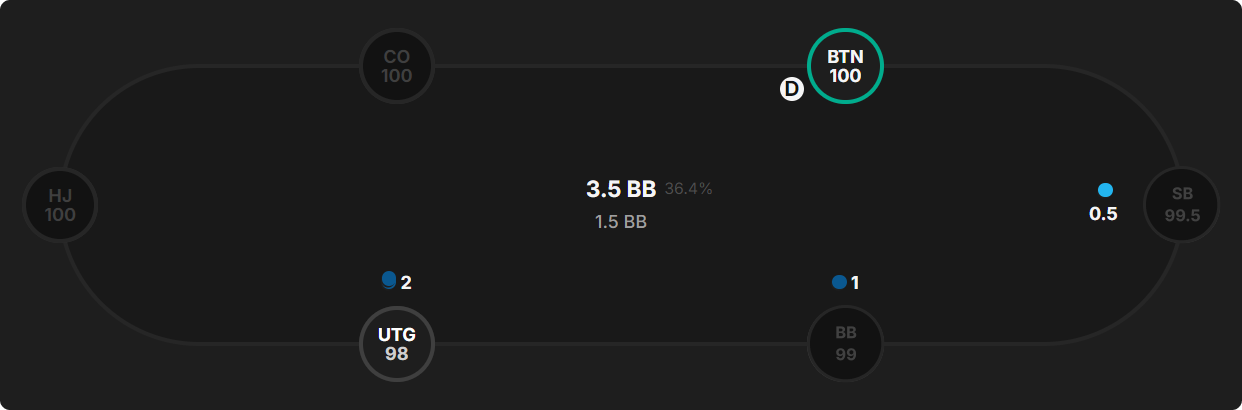

キャッシュゲームにおけるBTNからのコール戦略

キャッシュゲームの戦略を学び始めたばかりの頃、よく耳にするアドバイスに次のようなものがあります。

3ベットだけでプレイする利点

このアドバイスには、きちんとした理由があります。コールすべきでないポジション、つまり本来ならフォールドするべきハンドで不要なコールをしてしまうのを防げるからです。ハンドを絞るという点では、これが最もシンプルな方法になります。

さらに、この方法は戦略が単純化されるという利点もあります。ハンドをプレイするときに「コールするレンジ」と「3ベットするレンジ」を両方考えるのではなく、「3ベットするレンジ」だけを考えれば良いからです。理論的には、より複雑な戦略を使うほうがEVを高められる場合もありますが、複雑になりすぎて大きなミスをするリスクがある場合は、このシンプルな方法のほうが好ましいといえます。

3ベットとコールの両方を取り入れる利点

しかし、特にBTNからはコールを取り入れるメリットも大きいです。コールの選択肢があることで、ポストフロップをインポジション(ポジションが有利な状態)でプレイできる場面が増えます。6maxゲームで、たとえばUTGがオープンしたときにBTNでコールする選択肢を加えると、BTNは約16%ものハンドをプレイできるようになります。もし3ベットかフォールドだけなら10%未満に減ってしまいます。ポストフロップで自分のスキルに優位性がある場合、この差は大きいでしょう。

さらに、3ベットする際のEVを上げたり、複雑な状況を回避できる面もあります。なぜなら、3ベットレンジに含まれていたハンドを一部コールレンジとして使うことで、3ベットレンジ自体を強化することができるからです。こうした戦略は複雑ではありますが、ゲームツリーの一部を逆に簡単にしてくれる効果もあります。

いつプリフロップでコールするか

オープンしたプレイヤーのポジションによって状況は大きく変わります。COとUTGではレンジの強さに違いがあるため、適切に調整する必要があります。具体的には「ポジションが前になる(=より強いレンジが想定される)ほど、3ベットよりコールを増やす」ようにします。UTGに対しレイズすると、4ベットが返ってくる可能性も高く、フォールドを引き出せる頻度は下がり、コール中心にシフトするのが理にかなっています。

この影響は数字にするとかなり顕著です。

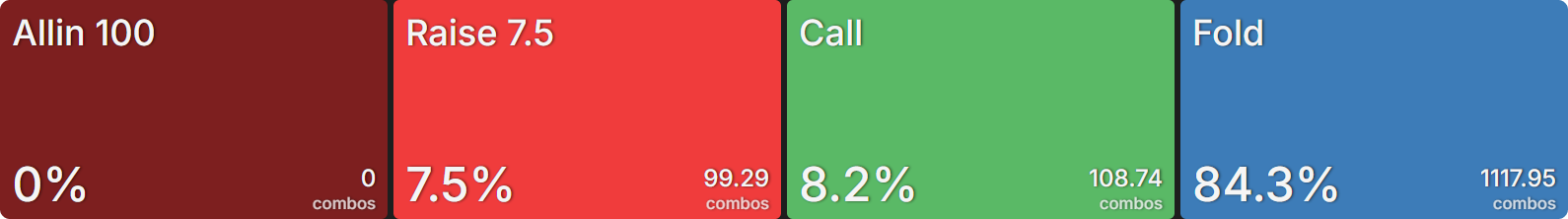

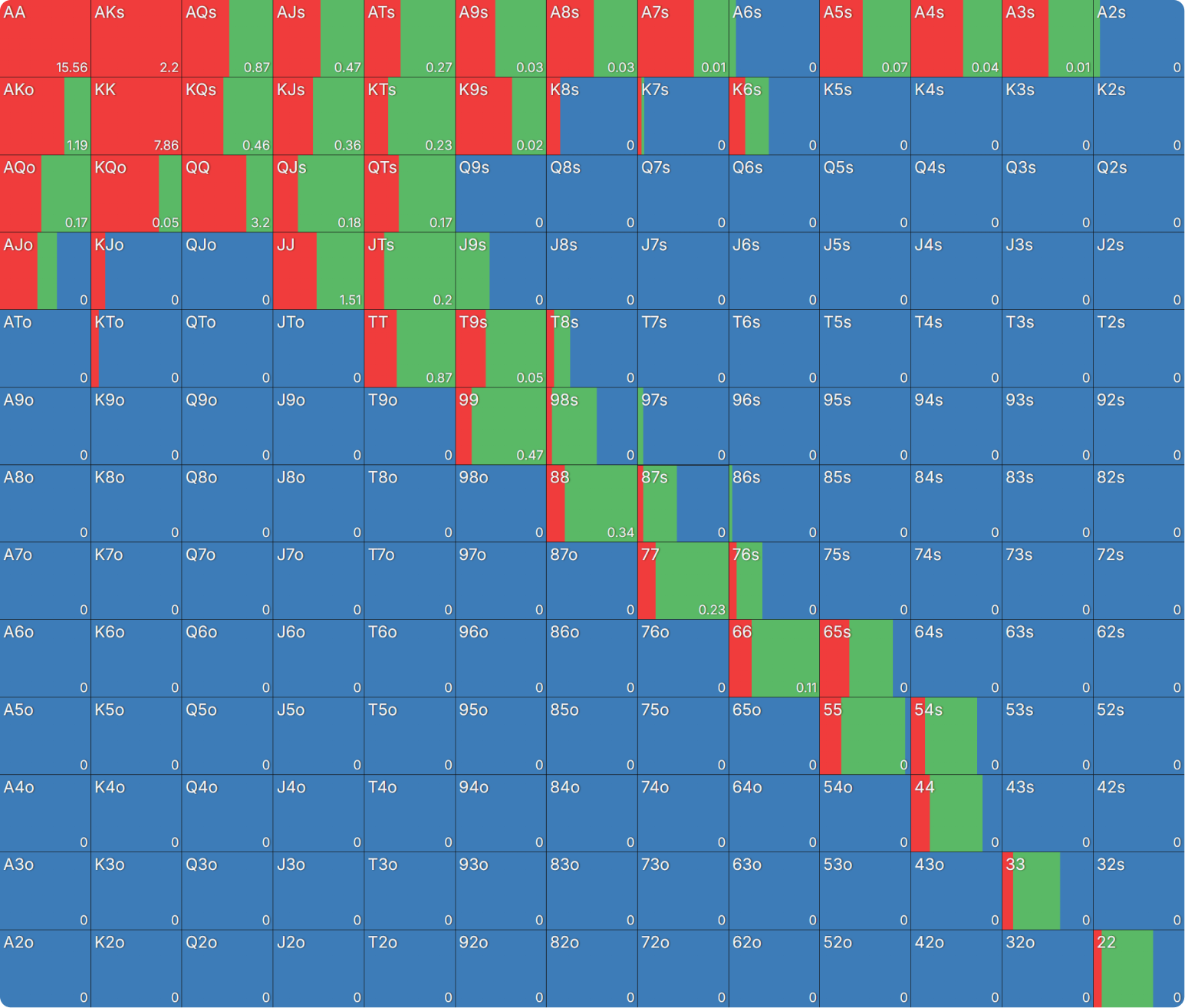

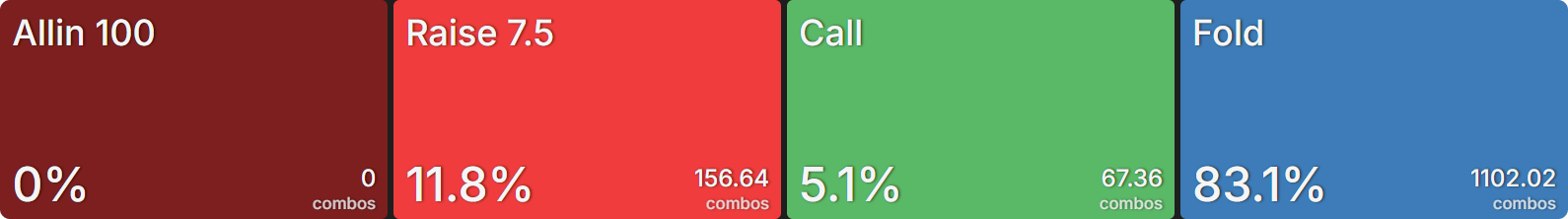

- COオープンに対してBTNは約12%のハンドで3ベットし、5%をコールする。

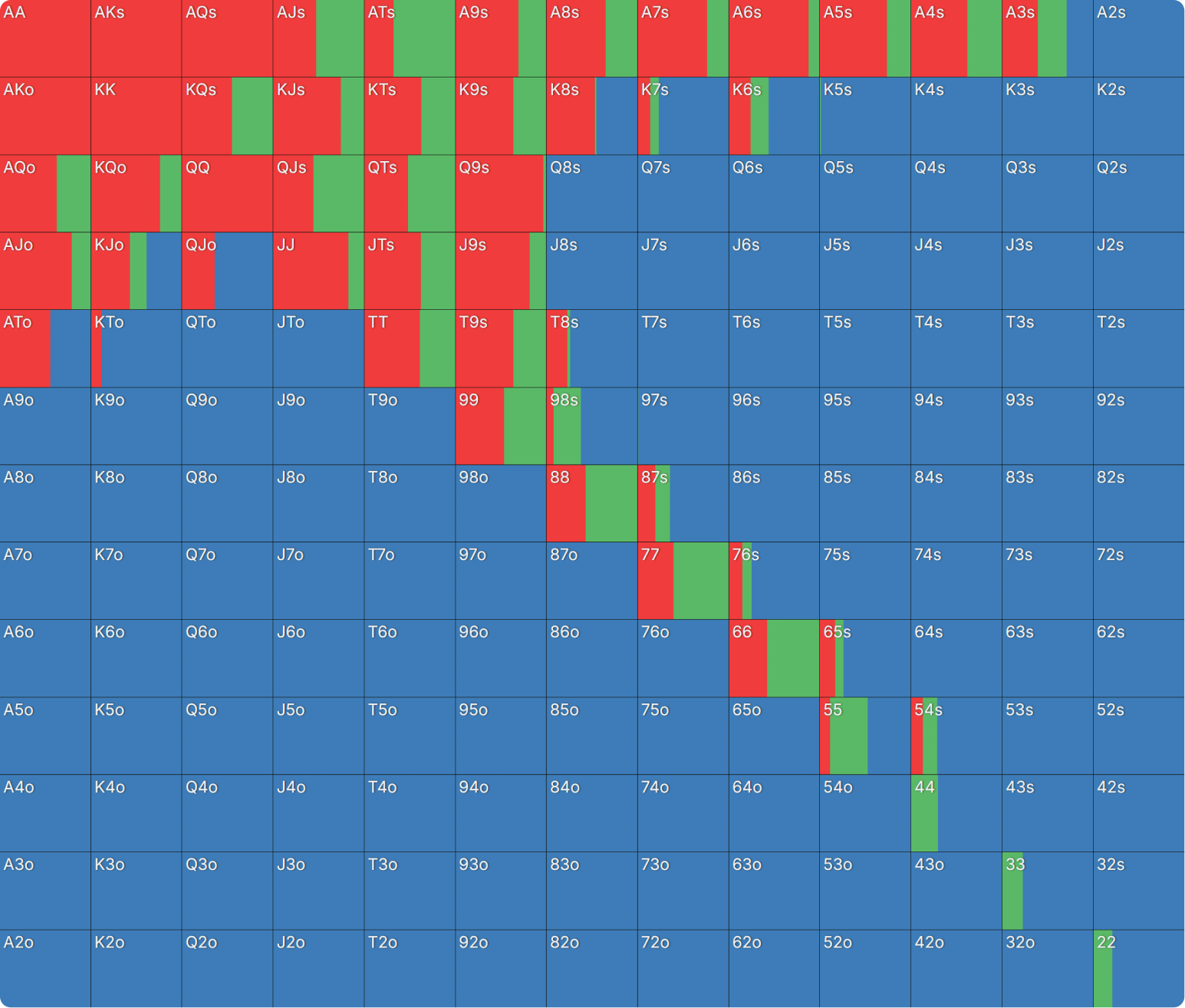

- UTGオープンに対しては、約7.5%のハンドで3ベットし、8.2%をコールと、コールのほうが多くなる。

このため、たとえばAKoやQQといったかなり強いハンドであっても、ある程度はコールに回されることがあります。コールレンジにマージナルハンドが多く含まれている分、それらを補完する意図で強いハンドも時々コールレンジに混ぜます。

ここで重要なのは、最強クラスのハンドを除いて、コールか3ベットの「混合戦略」を採用するハンドがほとんどだということです。

フロップのプレイ

BTNからコールドコールしてポストフロップに進む場合、BBコール時と比べてレンジが大きく異なります。さらに、ポジションがあるという点でも戦略が変わります。ここでは最もコールが多くなるUTGオープンに対する状況を中心に、フロップでの動きを見ていきましょう。

BBと比べBTNのコールに対してのUTGのCベット戦略は大きく変わります。

- BBがコールした場合: UTGは自分のレンジが相対的に強いことから、多くのボードでレンジベットする傾向がある。

- BTNがコールドコールした場合: UTGのフロップCベット頻度は、すべてのボードを平均すると約1/3にまで落ちる。

UTGのレンジは強いものの、以下の2点が戦略を大きく変化させています。

- BTNのコールドコールレンジは、BBのコールレンジに比べて“エア(弱いハンド)”の比率が低い

- UTGがOOPでプレイすることになり、慎重にならざるを得ない。多くのボードでナッツアドバンテージがあるものの、理論上はオーバーベットがほとんど使われない

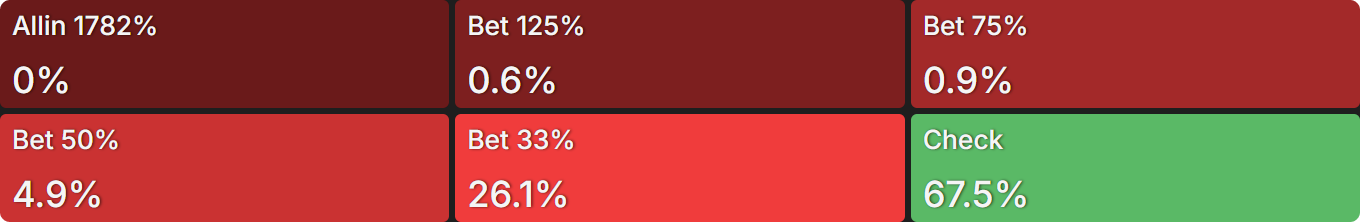

UTGがこれほど頻繁にチェックをするので、BTNの戦略はかなりアグレッシブになるようにも見えます。しかし実際は逆で、UTGがもともと強いレンジでオープンしているため、フロップの時点では私たちも全体の半分以上をチェックバックすることになります。

つまり、BTNコールというプリフロップの展開が生じると、フロップではお互い慎重な立ち回りになります。

ボードテクスチャの影響

どんなスポットでもそうですが、ボード(フロップ)の種類によって戦略は大きく変わります。ここでは、いくつか典型的なテクスチャをグループ分けして考えます。

Kハイボード

ボードがKハイ(かつバラバラでレインボー、あるいはペアボード)の場合、UTGのCベット頻度は上がります。理由としては、BTNのコールレンジに含まれる中途半端なハンドがこのタイプのボードに噛み合いにくい一方、UTGにはオーバーペアなど強力なハンドが多く含まれるからです。この傾向は他のSRPでもよく見られる一般的な原則です。

Aハイボード

AハイでもUTGのCベット頻度は比較的高めです。ただし、特定のAハイボードでは頻度が大きく下がる場合もあり、そこが戦略上重要なポイントになりますので、次のグループで紹介します。

Tより下が2枚あるボード

フロップにT未満のカードが2枚あるような場合(A73やA84など)では、UTGはかなりの頻度でチェックします(ペアボードは例外)。理由は、BTNのコールドコールレンジにローポケットペアがしっかり含まれている一方で、UTGのレンジにはそれらがあまり含まれていないからです。UTGはAAなど最上位のハンドこそ持っている可能性があるものの、全体的にはハイカードが中心で、BTNよりボードとの絡みが弱くなりがちです。

逆に、UTGのチェックに対しBTN側はこのアドバンテージを活かすために頻繁にオーバーベットを採用します。バリューの中心はキッカーの強いAxとセットで構成し、ブラフにはセットをブロックするカードや強いドローを持つハンドを選ぶ戦略が効果的です。

ローボード

ローボードになるにつれ、UTGのチェックはさらに増えます。

UTGがチェックしたローボードでは、BTN側の最適戦略は「小さめサイズを高頻度でCベットする」ことになります。これは、ハイカードボードでオープンレイザーが取るCベット戦略とよく似ています。IPのBTNは、このローボードでレンジアドバンテージがあり、UTGは「エア(弱いハンド)」が多く、ナッツ級ハンドが少ないため、小さく広く打ってフォールドを引き出すのが効果的でしょう。

ここで注意したい違いが一つあります。UTGのレンジはBBがコールした場合よりもエクイティが高い点です。UTGのハイカードはBTNのワンペアに対してそれなりのエクイティがあり、チェックに回ったオーバーペアも残っています。その結果、ターンまで継続する頻度が、BBコール時よりもかなり高くなると予想されます。

まとめ

- BTNからのコール戦略をしっかりと理解しておくと、スキルの優位を活かす機会が増え、より大きな利益につながります。

- フロップでのプレイ内容は、BTNからコールしたレンジの違いと、ポストフロップにおけるポジションの有利によって、大きく変化します。

- 相手のオーバーペアの強みが弱まるボードや、プリフロップでのマージナルハンドが絡むボードでは、BTN側がいっそう有利になります。