GTO WizardのEV比較ツールの活用方法

ソルバーの普及によって、ポーカーでは少し分かりにくい表現が広まるようになりました。戦略の話をしていると、「ソルバーはここでコールすべきだ」「GTOはこれはフォールドと言っている」といった発言をよく耳にします。私自身もそう言ってしまったことがありますが、これはソルバーの本質や正しい使い方を本質を取り違えていると思います。

GTO Wizardが提供するのは戦略的な指針であって、絶対的なルールではありません。

ソルバーやGTO Wizardのようなソルバーを基盤にしたツールが提供するのは戦略的なガイドラインであり、絶対的なルールではありません。ソリューションをそのまま完全に再現する必要はなく、むしろそうするのは適切ではありません。大事なのは、どのような戦略的選択肢を検討すべきか、またそれぞれのメリットやデメリットは何かを理解し、より良い判断を下せるようにすることです。ソルバーのソリューションはあくまで出発点と捉え、自分の判断を通し、相手の傾向や自分自身の強み・弱みを考慮して活用すべきです。

多くのソルバーがレンジ表を表示するデフォルトの形式は、この誤解を強めてしまいます。混合戦略が僅差の判断を示すことは多くのユーザーが理解していますが、実は純粋戦略であっても状況のちょっとした違いで大きく変わることがあります。ただし、それは3〜4色に塗り分けられた一般的なレンジ表からでは見分けにくいのです。

この記事では、GTO Wizardの「Compare EV」画面が、アクション選択の細かな違いをより分かりやすく示す方法を解説します。具体的には、MTTでショートスタックの状態でBBでディフェンスする場面での使い方を取り上げますが、ここで紹介する方法は他の多くの場面でも役立ちます。

ビッグブラインドを必ず守らないといけない?

MTTで小さなレイズに対して、ソルバーが示すBBのコールレンジは一見とても広く見えてしまいます。アンティがあるためコールのオッズは良く、相手も広いレンジでオープンしているため、ポジションが不利でポストフロップを戦わなければならないにもかかわらず、かなり弱いハンドでも理論上はコールが利益的になることがあります。

とはいえ、K5oや73sのようなハンドでポットを争うのに抵抗を感じるのは当然です。本当にこんな「ゴミハンド」をプレイしなければならないのでしょうか?

もちろん、無理に従う必要はありません。ソルバーはあくまでアドバイスを与える存在で、あなたを縛るものではありません。むしろ、ここで意識すべきなのは次のようなことです。

- 理論上、フォールドした場合にどれくらい損をするのか?

- コールを避けながら、フォールドよりも良い選択肢はあるのか?

- コールを利益的にするには何をすれば良いのか?

EV比較画面から学ぶ

GTO Wizardがデフォルトで表示する「Strategy」表示は、特定のハンドをフォールドすることがどれくらいエクスプロイト可能なのかを判断するうえであまり役立ちません。ただどのハンドが利益的にコールできるかを示すだけで、理論上どれくらいの利益か、あるいは損失なのかについてはあまり深い理解を与えてくれません。

コールとフォールドを混ぜるハンドは均衡ではEVが0で、コールレンジの端にあるハンドはマージナルだということはご存じかもしれませんが、戦略(Strategy)表示ではコールするハンドはすべて同じ色で示されるため、こうした序列は分かりません。

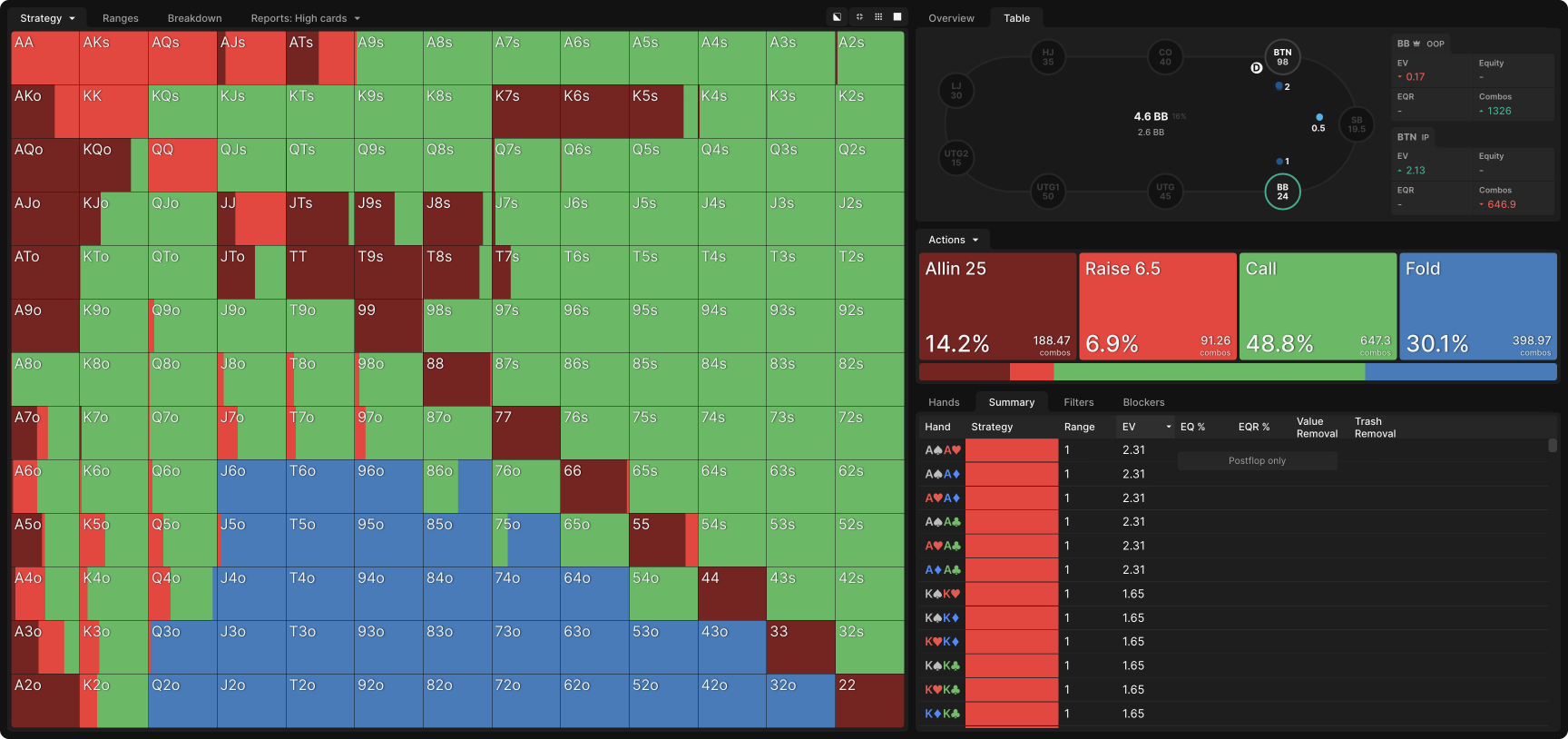

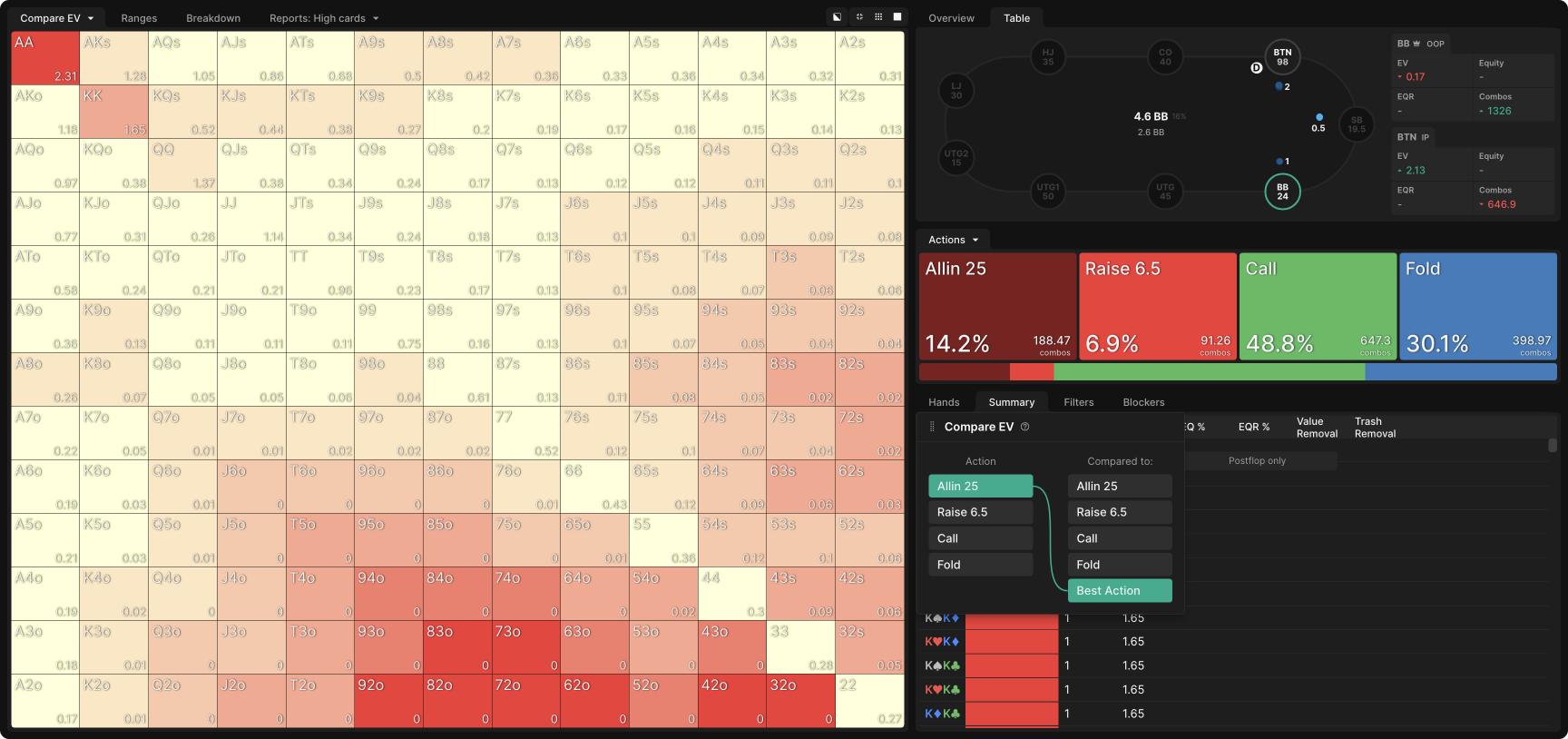

例えばBTNからのレイズに対して、残り25%の場面で自分が25bbのBBである場合のレンジを見てみましょう。

すべてのコールが緑色に塗られていますが、どのハンドがより価値が高いのか、あるいはその差がどれくらいなのかは一目では分かりません。さらに言えば、この戦略をどう調整すれば自分にとって意味のある形で活かせるのかもよく分かりません。

アクション選択のEVを確認する方法はいくつかあります。一つはドロップダウンメニューから「Strategy+EV」を選ぶ方法です。もう一つは「EV」を選ぶ方法です。そして、この記事ではより分かりやすい方法として、GTO WizardのEV比較ツールを使います。

表示を「Compare EV」に変更し、フォールドと最適なアクションを比較すると、フォールドすることでどのハンドにどれくらいの損失があるのかが明確に分かります。

濃い赤のボックスは最も損失が大きい、つまりフォールドすることが重大なミスとなるハンドです。各ボックスの右下に表示されている数字は、そのハンドが最適なアクションを取ったときのEV(ポットに対する期待値)を示しています。

理論上非常に利益的なハンドも存在し、それらは完璧にプレイしなくても利益を出せます。

フロップ後にミスをしてもソルバーが期待するほどの利益は出せないかもしれませんが、フォールドした場合の$0よりは確実に得られるでしょう。赤が薄いハンドは+EVとなるのが難しく、もともと利益がわずかな場合にはすぐにマイナスのディフェンスになってしまいます。たとえば、相手が非常に強いプレイヤーである場合や、コールしてどのように利益を出すのかが自分に見えていない場合は、これらのハンドを単純にフォールドするのが正解かもしれません。

最終的には、ポストフロップのスキルを磨き、こうしたハンドを利益的にプレイできるようにすることを目指すべきです。

これらのフォールドは理論的には「ミス」と言えるかもしれませんが、人間のプレイヤーにとってはスキルレベル次第でフォールドが最善の選択になることもあります。最終的には、ポストフロップのスキルを磨き、こうしたハンドを利益的にプレイできるようにすることを目指すべきです。ただし、多くのプレイヤーがそうであるように、自分にも数多くのリークがあるでしょう。そのため赤が薄いハンドについては、それほど気にする必要はありません。

他の選択肢は?

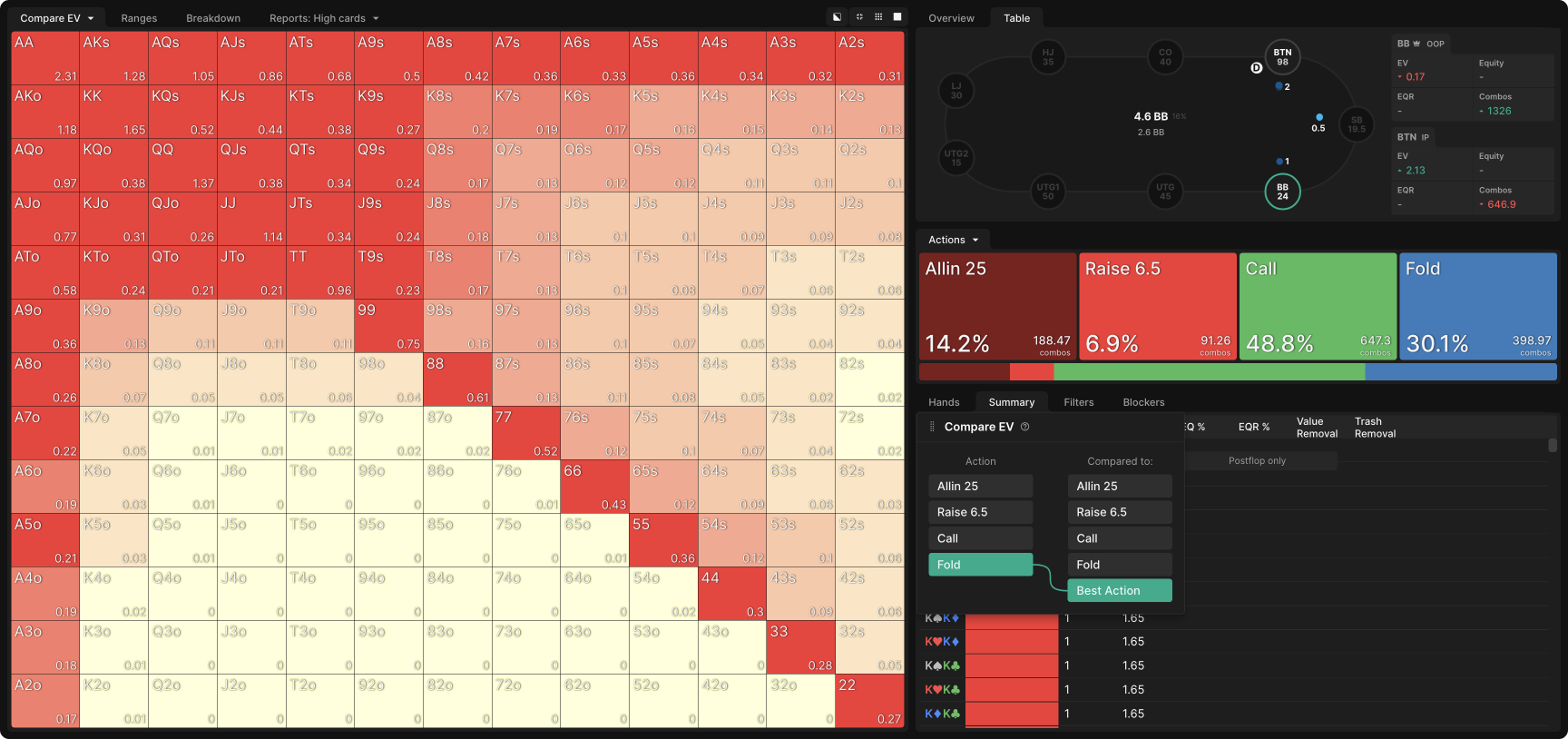

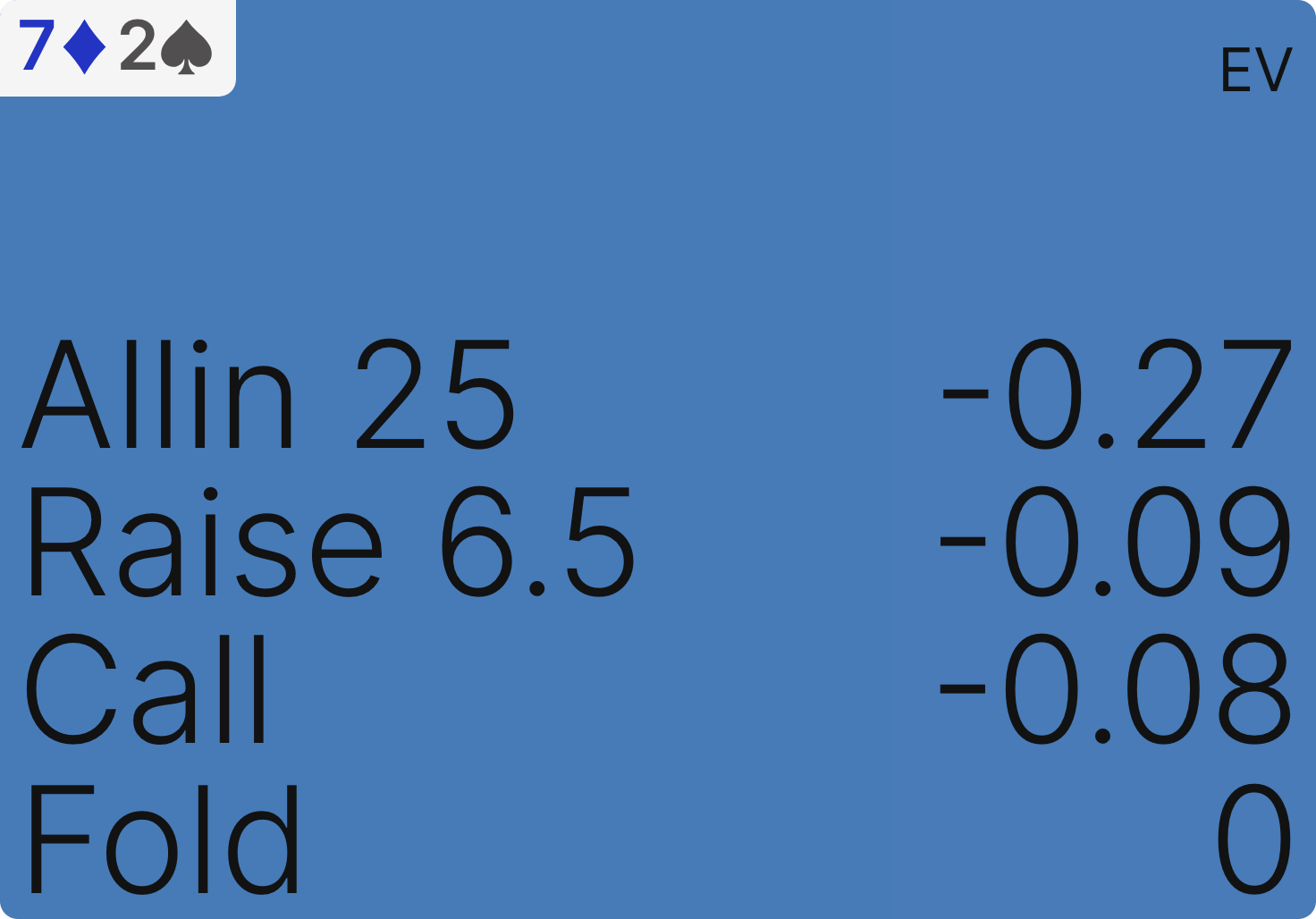

コールとフォールド以外に、ポストフロップのスキルや判断力を必要としない選択肢があります。それはオールインです。EV比較を「All-in」と「Fold」に切り替えることで、どのハンドが利益的にオールインできるかを見ることができます。

このチャートは、オールインが必ずしも最も利益的な方法であることを意味しません。ただ、それがフォールドより良いかどうか、そしてどれくらい良いかを示しているにすぎません。強い相手に対してコールしてプレイすることに自信が持てない場合は、少しでも緑に表示されるハンドならオールインしてもフォールドするよりは良いでしょう。

より詳細に見るには、「All-in」と「Best Action」を比較します。赤が濃いほど、ソルバーの推奨アクションよりオールインする方が大きなミスであることを意味します。

AAをオールインすることは、72oをオールインするよりも大きなミスです!

ここでいう「ミス」とは必ずしもオールインがマイナスEVであることを意味せず、他に利益的な選択肢が存在するということです。だからこそAAはオールインに適さないハンドの一つです。フォールドするよりはもちろん良いですが、小さめの3ベットほど利益的ではありません。実際、AAをオールインするのは72oをオールインするよりも大きなミスになるのです。

タイトな相手をエクスプロイトする

ここまでのチャートが最も役立つのは、コールを躊躇する理由が「レイズした相手が強いプレイヤーだから」というケースです。そのような相手は適切にアグレッシブなレンジでオープンしており、もし過度にアグレッシブにオープンしてあなたのBBを奪いにかかってくるなら、これらのオールインはさらに価値が上がります。

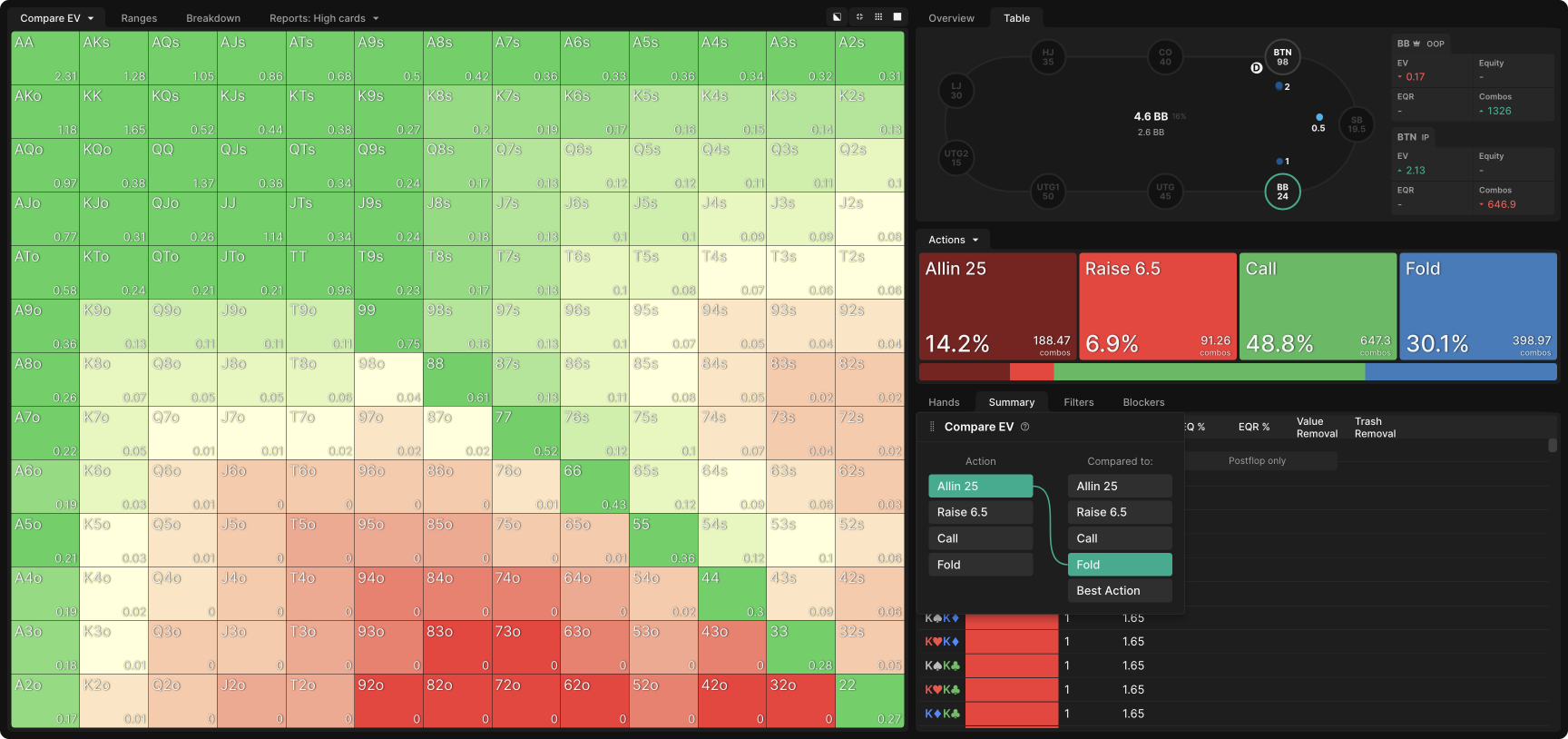

一方、相手がタイトすぎるレンジでオープンしているのなら話は別です。

この場合の最適なアプローチは、より多くフォールドし、コールを減らし、3ベットやオールインも減らすことです。

EV比較で「Fold」と「Best Action」を選ぶことで、そのフォールドがどれくらい エクスプロイト可能 か、もし読みが間違っていた場合にどれくらい損をするかを確認できます。しかし「All-in」のチャートは役立ちません。なぜなら、タイトなオープンしたプレイヤーはあなたのオールインを強いハンドでコールする可能性が高いからです。

ただし、これはGTO Wizardのガイドラインに従ったからといって相手にエクスプロイトされているわけではありません。最大限にエクスプロイトする戦略と比べればEVを少し失うかもしれませんが、その分は別の形で取り返せます。特に、相手がタイトであることから生じる恩恵は目に見えにくいものの確実に存在します。例えば、本来ならレイズされてフォールドしていたハンドでBBからポットを勝ち取れるといったケースです。

相手がタイトであることによる恩恵は目に見えにくいものですが、それは“起こらなかったアクション”に関わっているためです。

どうやってコールを利益的にする?

「ゴミハンド」でのディフェンスに伴う違和感の多くは、ソルバーが推奨するコールのEVをどう実現するか分からないことに起因します。このジレンマには2つの解決策があります。

- とにかくコールして、ソルバーが想定するEVを実現できないことを受け入れる。この方法は、コールがオールインやフォールドよりも大幅に高いEVを約束している場合に有効です。ポストフロップで多少ミスをしても、なお最適解に近い結果を得られるからです。

- オールインかフォールドを選び、後でこのスポットを勉強する。コールが理論上はわずかに最適でも、代替案との差が小さい場合はこの方法が正解です。与えてしまうEVが最小限であるため、こうしたスポットの改善を優先する必要はありません。学習の優先順位は他にあるでしょう。

もしこうしたマージナルなハンドの扱い方を学びたい方は、「直感に反するコール」や「ショートスタックでのAxのコール」などを読んでみてください。

より学びたい人へ

GTO Wizardの機能は多岐にわたっており、どのように使うべきかわからない人も多いでしょう。そういった方には下記の動画を一度見ることをお勧めします。