ウィンレートを下げる決まり文句

ポーカーをある程度プレイしている方なら、次の2つのフレーズを耳にしたり、自分で口にしたことがあるかもしれません。

「レンジの上位だから、コールしなきゃいけない」

「レンジの下限だから、ここはブラフしなきゃいけない」

これらの表現は、ポーカーをよく勉強していて理論を理解しているプレイヤーがよく使うものです。たとえ好ましくない状況であっても、理論上はそのハンドで特定のアクションを取る必要があると考えるからです。リバーでのブラフや、オールインに対するブラフキャッチといった局面は、たとえ最適な選択をしても大きな利益が出にくいものです。

こうしたフレーズは、「感覚的には違和感があっても、これは正しいアクションだ」と自分に言い聞かせ、そのプレイを後押ししてしまうことがあります。しかしこのような考え方が、実際のテーブル環境への思考を停止させ、結果的にウィンレートを下げてしまうことがあります。

レンジの上位だから、コールしなければいけない

このフレーズは、難しい場面でのブラフキャッチを正当化するためによく使われます。特に、リバーでの大きなベットに対してプレッシャーを感じるような場面でよく見られます。理論上、この考え方にも一理あります。ソルバーは大きなベットを適切な割合のバリューとブラフで構成するため、ブラフキャッチとして最も優れたハンドは多くの場合、期待値がプラスのコールとなります。

しかし実際のゲームでは、この考え方が通用しないことがよくあります。多くのポーカープレイヤーが知っているように、OMCタイプのプレイヤーが大きくベットするとき、そのレンジは強いバリューハンドがほぼすべてです。

しかし、普段はブラフを混ぜるのが上手いプレイヤーでも、特定の状況ではブラフ不足に陥ることがあります。こうした場面でも、先ほどのフレーズによって思考が止まり、ウィンレートを下げる原因になることがあります。

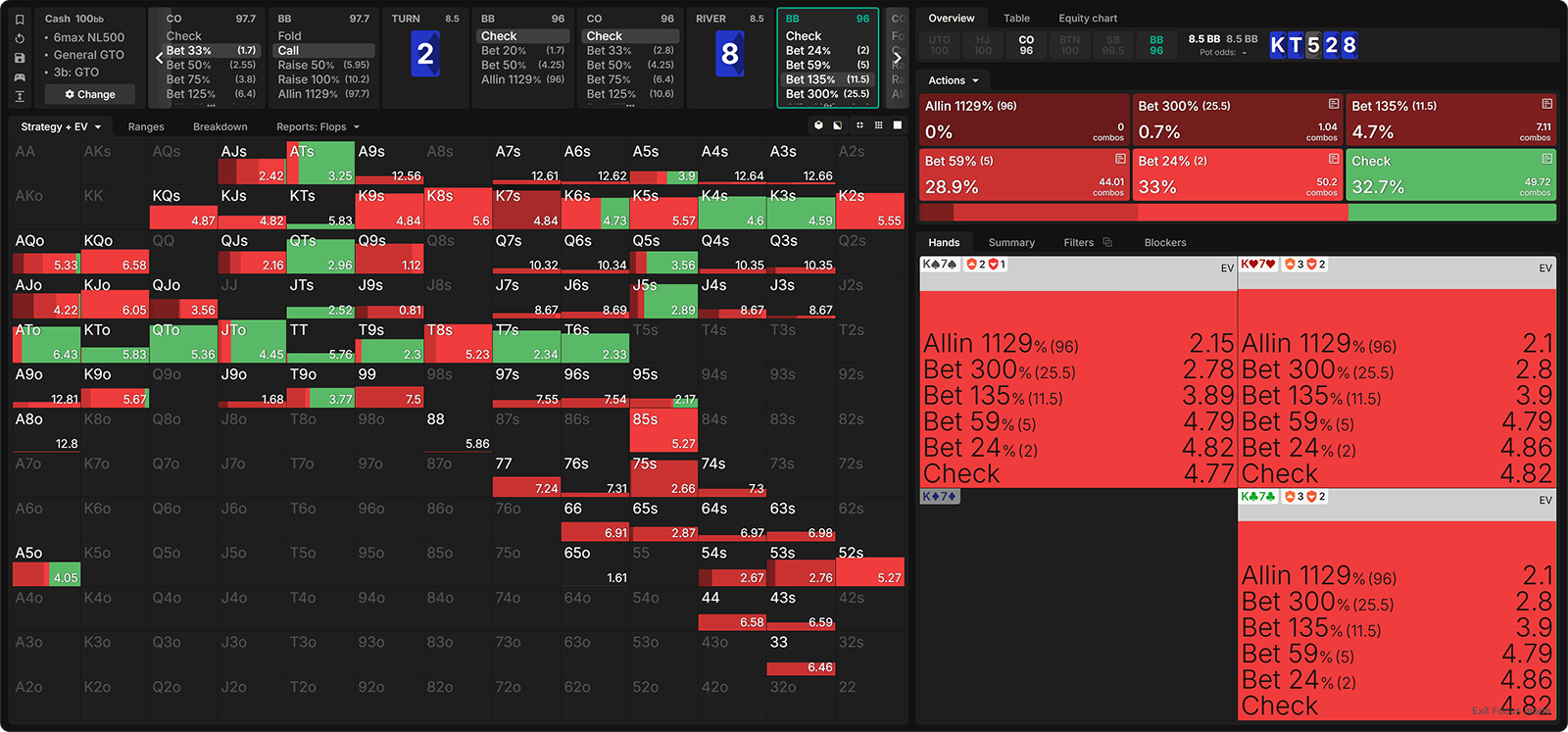

ここでは、リバーで4枚の同スートが並ぶボードを例に考えてみましょう。具体的には、スタックが100bbのCO vs BBのSRPです。フロップはK♦T♦5♠で、COが33%のCベットをし、BBがコールしたとします。ターンの2♦ではチェックで回り、リバーは8♦が落ちました。

このリバーでは、BBの方がCOよりもナッツフラッシュの割合がかなり高くなっています。両者のレンジを比較すると、その主な要因は2つあります。

- BBのプリフロップコールレンジには、オフスートのAxコンボがより多く含まれています。

- さらに、COのA♦を含むコンボの多くはターン継続してベットしています。

これにより、BBは一定の頻度でリバーでオーバーベットし、COの比較的キャップされたレンジを攻める展開が生まれます。バリューとしては、BBはJ♦までオーバーベットし、ブラフは♦を含まないダブルブロードウェイのコンボから選ばれます。

このベットに対してバランスが取れていると仮定するなら、COはBBがどんなハンドでも利益的にブラフできてしまう状況を避けるために、トップペア程度のハンドまでディフェンスしなければなりません。

しかしここでいったんソルバーから離れて、人間が実際にできるプレイを考えてみましょう。BBの方がCOよりもナッツを多く持っていますが、どちらのプレイヤーも一定の頻度でA♦を持っています。感情的な観点から見ると、タイトアグレッシブなプレイヤーが、ナッツを多く含んでいそうなレンジに対してブラフを打ちたがらない、あるいは少なくともためらう様子は容易に想像できます。

さらに、このようなリバーのスポットをしっかり研究していない限り、ソルバーのようにサードナッツフラッシュでオーバーベットすることを見つけるのは難しいでしょう。つまりこの状況では、ほとんどのプレイヤーがシンバリューを取り切れておらず、適切な頻度でブラフもできていないということになります。

では、Q♦を持ってセカンドナッツを持っているときはどうすべきでしょうか?理論上、オーバーベットに対してフォールドすると多くのチップを失うことになるため、オーバーフォールドというエクスプロイトをするのであれば、自分の読みに確信を持たなければなりません。しかし、しっかり勉強しているプレイヤーでさえ、このような場面では感情的にブラフを打つことをためらうケースが多いでしょう。

大切なのは、しっかり頭を使って考え、「コールしなきゃいけないから」という理由だけで難しい判断を避けないことです。

レンジの下限だから、ここはブラフしなければいけない

このフレーズもその名の通りです。レンジの中で、最も弱いハンドを持っているとき、ブラフを正当化するために使われます。リバーで7ハイを持ってオールインする直前に「レンジの下限だからブラフしなきゃ」と考えた経験がある人も多いでしょう。もちろん常に間違っているわけではありませんが、実際にそのブラフが妥当かを十分に検討せず、このフレーズだけに頼っているなら、あなたはEVを失っています。

先ほどの例では、多くのプレイヤーがバランスを取るのが難しい場面を見て、それを踏まえてどのように戦略を調整すべきかを説明しました。ただ今回の例では、完全にGTOに基づいた状況を見ていきます。

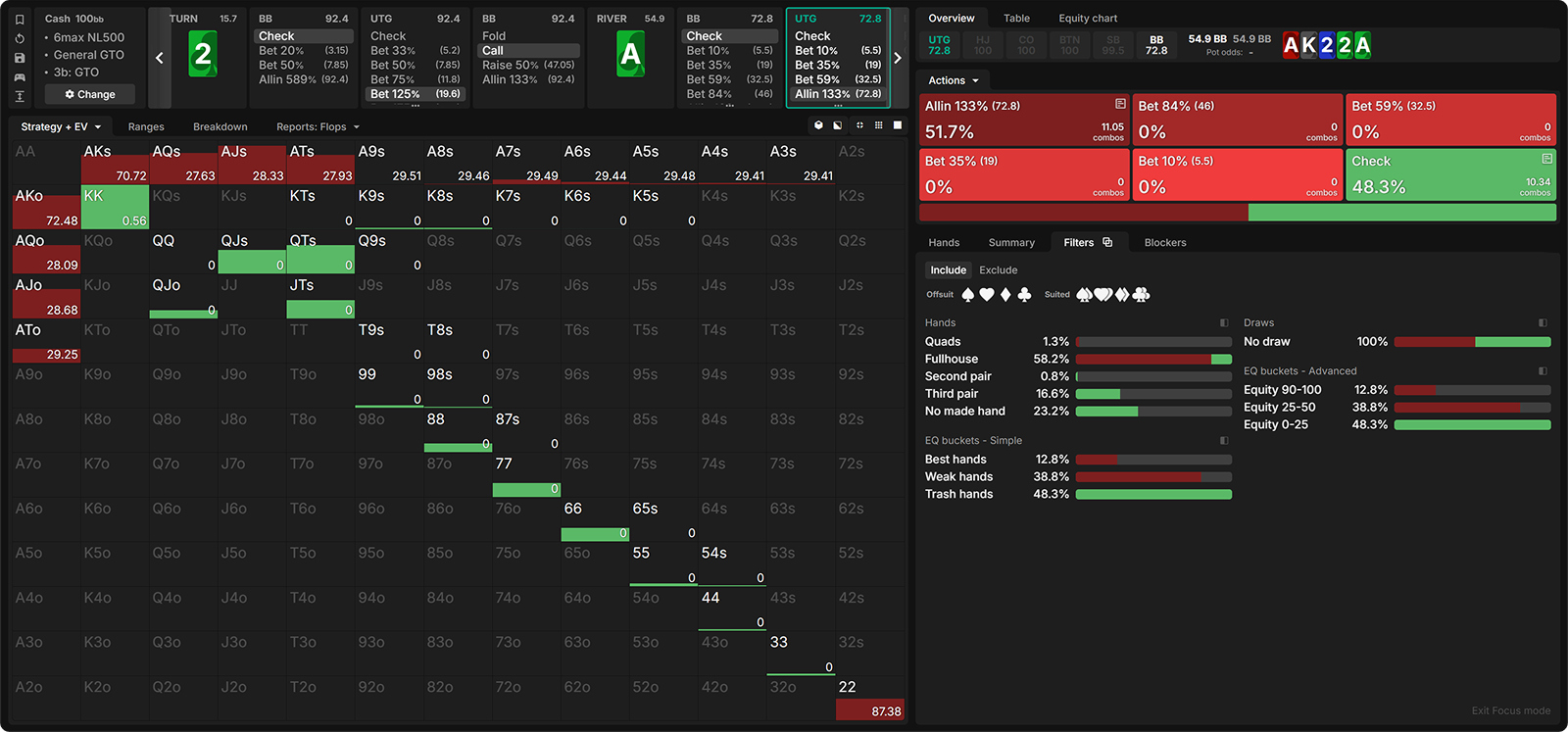

スポットは下記の通りです。

- UTGがオープンし、BBがコール

- フロップはA♥K♠2♦で、UTGがオーバーベットサイズでCベットし、BBがコール

- ターンは2♣で、UTGは再びオーバーベット、BBももう一度コール

- リバーはA♣で、UTGがオールイン

UTGのバリューレンジはわかりやすく、どのAxでもフルハウスになり、AKはBBのAxハンドから多くのチップを獲得できます。負けるのは、1コンボしかない22のクワッズだけです。ここではUTGのブラフは存在しないのでしょうか?

ソルバーはバランスを取るものではなかったでしょうか?バリューコンボを補うためのブラフはないのでしょうか?

一般的にはその通りですが、ソルバーには人間のような「バランス」という概念はありません。ソルバーがレンジの下限のハンドをブラフに含めるのは、それが完璧な相手に対してEVを最大化する戦略だからです。しかしこの例では、いわゆるエアハンドでブラフすることはまったく利益になりません。

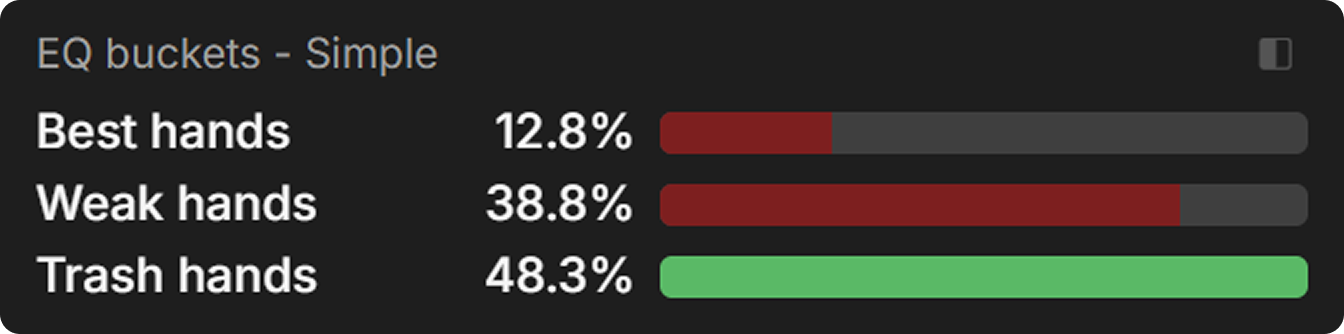

その理由は、リバーでのBBのレンジを見れば簡単にわかります。前の2ストリートでオーバーベットを受けた後、BBがリバーで50%以上の頻度で持っている最も弱いハンドは、弱くなってしまったK2sのフルハウスです。それ以外のほとんどのコンボにはAが含まれており、フルハウスになっています。UTGはリバーでブラフ候補がないわけではありません。UTGのレンジには、これまでのストリートでブラフに使われたアンダーペアやスーテッド・ブロードウェイのコンボが含まれています。ではなぜ、ソルバーはそれらを使ってブラフしないのでしょうか?

ここにはまだ説明していなかった重要なポイントがあります。先ほど、AxのコンボはUTGのバリューレンジに含まれると述べましたが、実際にはソルバーはこれらをAKや22のような強いバリューとバランスさせるために使っています。上の図を見ると、これらのハンドは実際にはエクイティ25〜50%のバケツに属しており、ほとんどがチョップになり、たまに負ける結果となっています。UTGがAxでオールインしても、より弱いハンドにコールされることはありません。これは当然、UTGのエアハンドがブラフに使われないのと同じ理由です。

BBのレンジには、フルハウス以上のハンドしか残っていません。AK以外のAxコンボは、より弱いハンドにコールされることがないため、実際にはバリューではなくブラフとして扱われます。BBは本来、AQからATのコンボをフォールドすることが推奨されます。これらはUTGが諦める(チェックフォールドする)ハンドをブロックしてしまうためです。

というわけで、少し誤解を招くような言い方をしていました。実際には、ソルバーはこの局面でもブラフを見つけています。ただしそれらは、コールされた場合でも多くがチョップで終わるタイプのブラフであり、いわゆる「エアブラフ」よりも高い成果を上げるものです。ここでも、人間の対戦相手を理解することが非常に重要になります。人間がこのラインでAQを持っているとき(BBで)、フォールドできる人間はほとんどいないでしょう。もしそんなプレイヤーと同卓しているなら、テーブルを変えるべきでしょう。

リバーでは、特にこれまでのストリートで大きなサイズのブラフをしていた場合、少し立ち止まって考えてみてください。「相手には、実際にフォールドしそうなハンドが残っているだろうか?」と。もしそうでないなら、ポットを諦め、次のチャンスに気持ちを切り替えるタイミングかもしれません。

まとめ

ポーカーを学ぶ中でヒューリスティックを構築することは、実戦での状況を理解するために非常に重要です。ポーカーは複雑なゲームであり、1つのハンドを徹底的に分析してすべての細かい要素を理解しようとすれば、何時間もかかるでしょう。しかし、私たちのような人間にとってそれを毎回行うのは現実的ではありません。だからこそ、その知識を実戦で使える形に落とし込む方法を見つける必要があります。

ただし、こうしたヒューリスティックは危険な側面もあり、気づかないうちに誤った方向へ導かれてしまうこともあります。どんなヒューリスティックも、思考を止めて惰性的にプレイすることの代わりにはなりません。常に、実際に自分が置かれているハンドやスポットをしっかり考えるようにしましょう。