レイズでブラフに強いディフェンスをする

ポーカーにおける「ディフェンス」は、一見単純そうに見えて、実際には非常に複雑な概念です。そもそも「何に対してディフェンスすべきなのでしょうか?」

ディフェンスは、相手に利益のあるブラフを打たせないようにプレイすることを意味する場合が多いですが、ここでも「ブラフとは何か?」という疑問に突き当たります。

リバーでは答えは簡単です。リバーでのブラフとは、相手のショーダウンバリューがほとんどない弱いハンドでのベットであり、より強いハンドをフォールドさせようとするものです。

ただしリバーに到達する前では、多くのハンドには一定のエクイティがあります。相手の「ブラフ候補」の多くはセミブラフであり、強いドローからオーバーカード、ガットショットまで含まれます。これらに対する理想的なディフェンスはそれぞれ異なるため、実戦的な対応を考える際には、どのクラスのハンドに対してもバランスを取った落とし所を見つける必要があります。

さらに、シンバリューベットに対するディフェンスも重要です。

「ディフェンス」とは、特定のブラフに対してだけ相手をインディファレントにさせるのではなく、相手のレンジ全体にできるだけ多くの難しい決断を迫ることなのです。

この記事では、さまざまなベットに対して「レイズ」がディフェンスとしてどのように機能するかを解説します。まずリバーを見ていきます。ここではハンドの強さが固定されているため、比較的シンプルに扱えます。次に、より複雑なフロップのシナリオを取り上げます。

リバーでのディフェンス

ここで紹介するのは8人テーブル100bbのキャッシュゲームの例です。ただし、ここで扱う概念はキャッシュゲームやホールデムに限定されるものではありません。

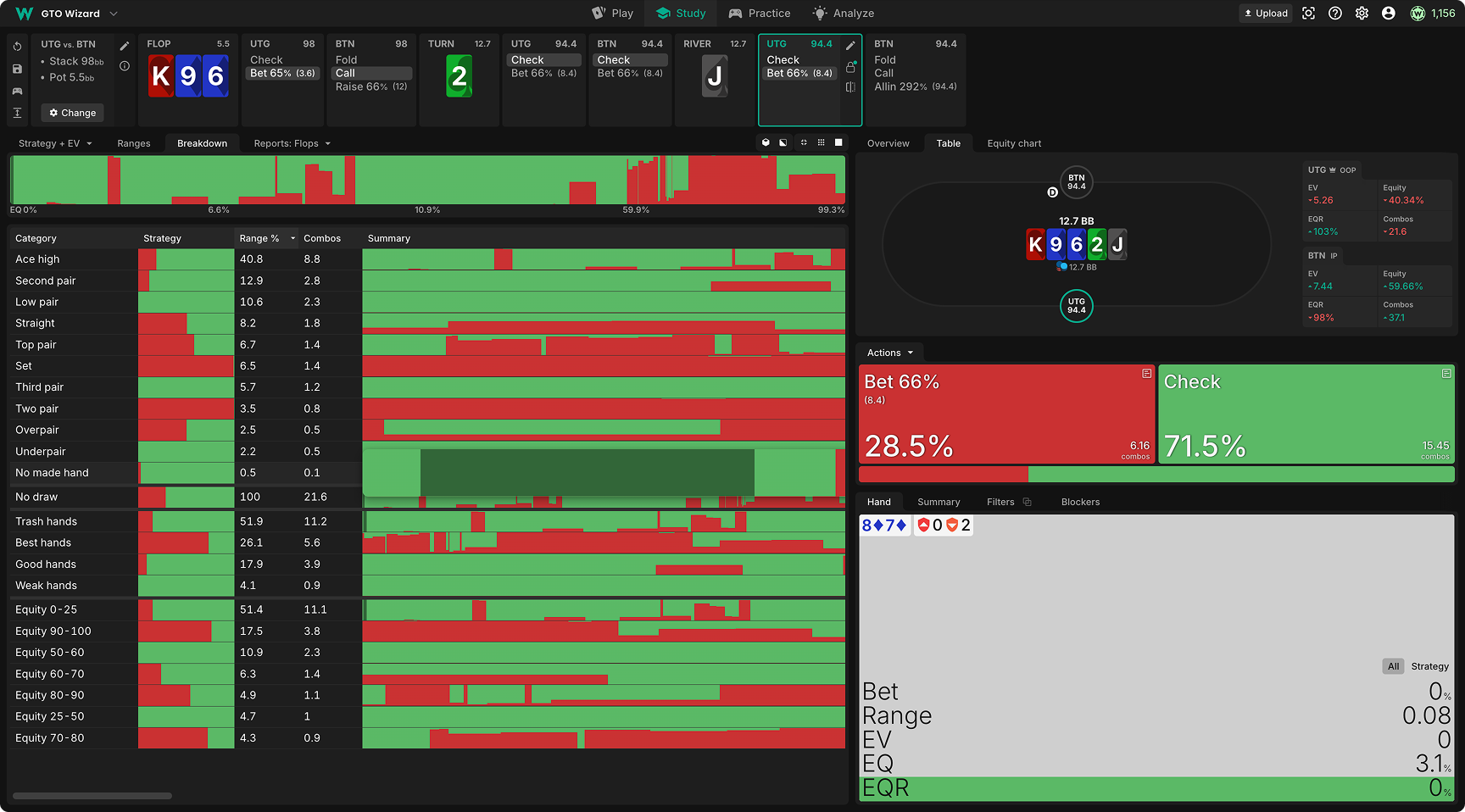

UTGがミニレイズし、BTNがコール。フロップはK♥9♦6♦。UTGがポットの65%をベットし、BTNがコール。ターン2♣はチェックで進み、リバーにJ♠が落ち、UTGがポットの66%をベットします。

ここでのBTNの対応について次の問いを考えてみてください。

- BTNの最小ディフェンス頻度(MDF)は?

- BTNがその頻度未満しかディフェンスしない場合、UTGはどのようにエクスプロイトできるか?

- BTNはコール中心でディフェンスすると思いますか?それともレイズ中心でしょうか?

- MDFの式 [1 – Bet / (Bet+Pot)] を66%ポットのベットに当てはめると [1 – 66 / (66+100)] = 60% になります。つまりBTNはレンジの約60%をディフェンスする必要があります。40%以上をフォールドすると、UTGは最弱のハンドで利益あるブラフが可能になります。

- BTNが十分にディフェンスしない場合、UTGの主なエクスプロイト方法はブラフ頻度を増やすことです。またBTNの対応次第では、UTGはマージナルなバリューベットの一部をチェックする選択も増やすかもしれません。

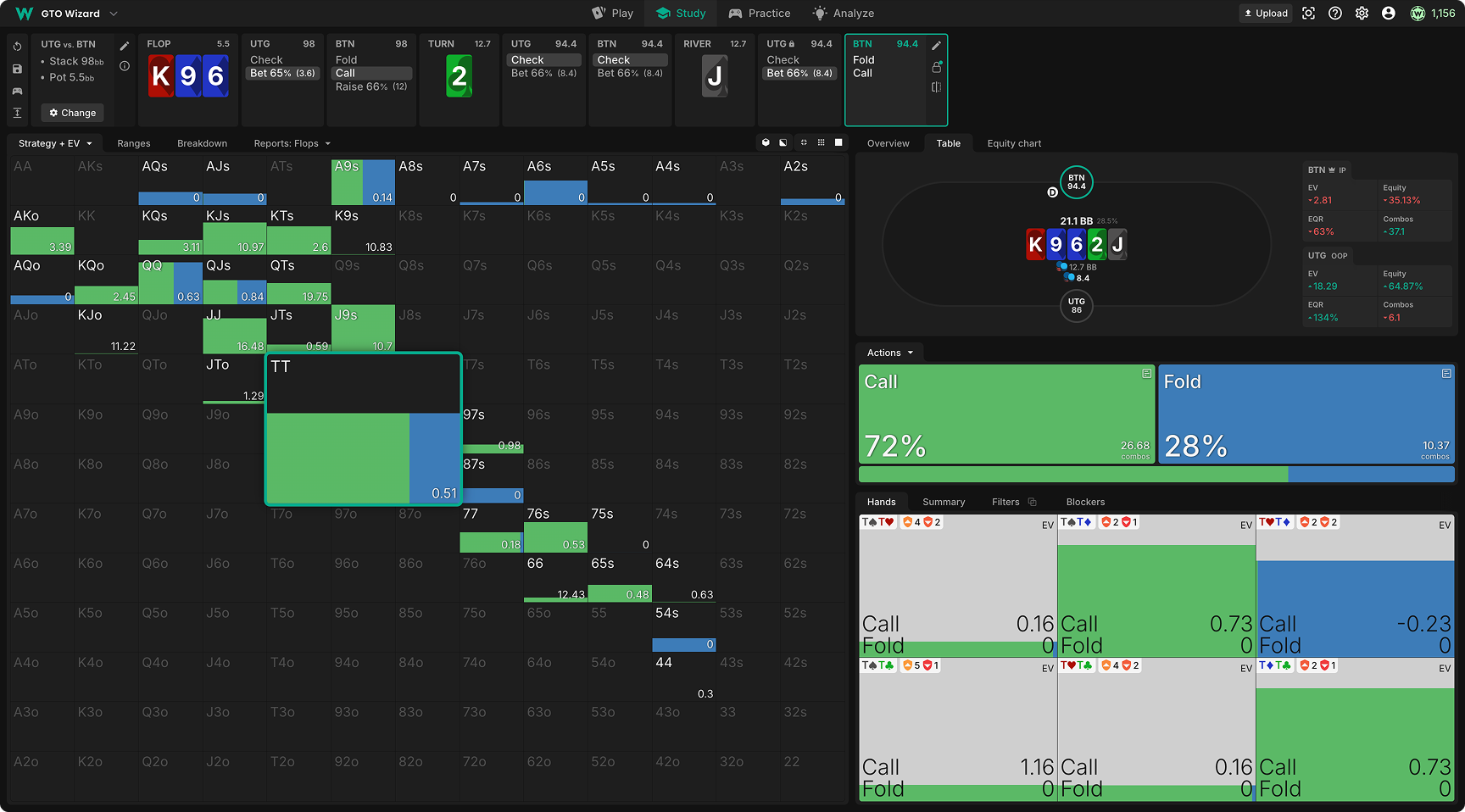

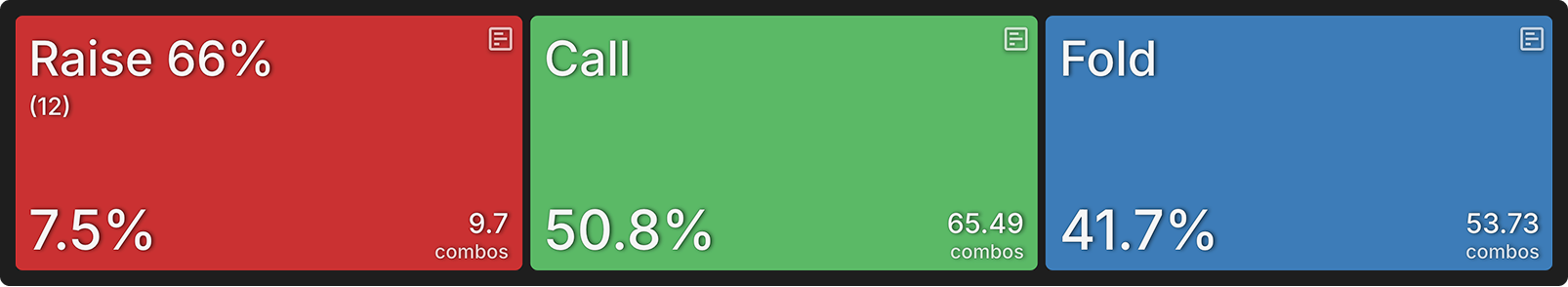

- 均衡戦略では、BTNは主にコールでディフェンスしますが、狭いレンジでレイズも行います。具体的には、バリューとしてQT、ブラフとしてQQやTTをレイズします。これらはUTGのQTを強くブロックしているためです。

BTNのフォールド頻度は約41%とMDFの40%よりやや高めで、これはブロッカーの影響によるものです。それでもUTGは最弱のハンドではブラフしません。これらはすべてBTNのフォールドレンジ、フラッシュドローを逃したハンドを強くブロックしているためです。

レイズは何をディフェンスするのか?

BTNのディフェンス戦略において、レイズはどのような役割を果たしているのでしょうか? その機能を確認するには、レイズの選択肢を取り除いて比較するのが有効です。読み進める前に、一度考えてみてください。

- UTGが同じベット戦略を維持したまま(=レイズの部分をエクスプロイトしようとしない)BTNにレイズを禁止した場合、BTNのフォールド頻度は増えるでしょうか、減るでしょうか、それとも変わらないでしょうか?

- BTNがレイズしない場合、UTGはどのように戦略を調整できるでしょうか?

(1) BTNのフォールド頻度はわずかに増加します。UTGのベットレンジが固定されていると、BTNはMDFを守る必要がなくなります。そのため、QQやTTのようにレイズすれば利益が出たハンドも、コールする場合と比べてEVが低下し、フォールドに回るケースが増えます。つまり、ブラフレイズを十分に打たないと、UTGのブラフEVが上がり、BTN全体のEVが下がります。

(2) UTGはシンバリューベットをより打ちやすくなり、それに合わせてブラフも適切に混ぜるようになります。

BTNのフォールド頻度とUTGのブラフ頻度は均衡状態にあります。

ブラフはコールされてもレイズされても損をするため、BTNのフォールド頻度が変わらない限り、UTGのブラフ頻度は変化しません。

BTNのフォールド頻度とUTGのブラフ頻度は均衡状態にあります。

UTGのシンバリューベットはレイズに非常に弱く、レイズされるとブロッカー次第でフォールド、EVゼロのブラフキャッチ、あるいはわずかにプラスのコールにしかなりません。

均衡戦略では、マージナルなハンドはバリューベットとチェックを織り交ぜます。しかしレイズのリスクが減ると、そのバランスはバリューベット寄ります。

リバー以前の戦略

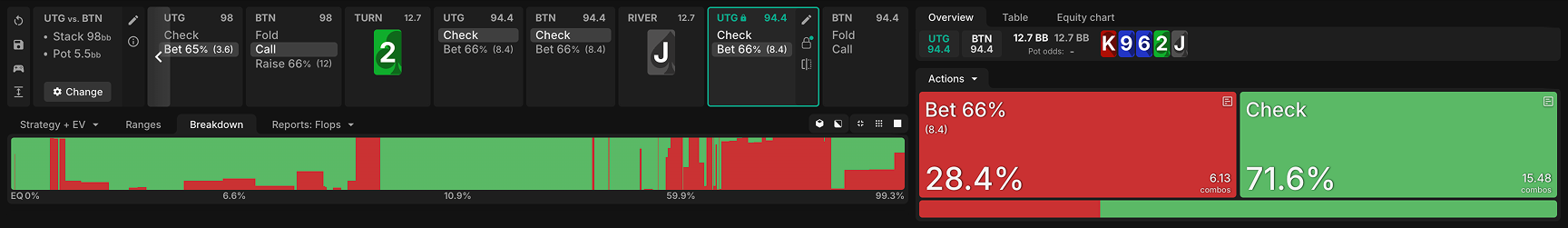

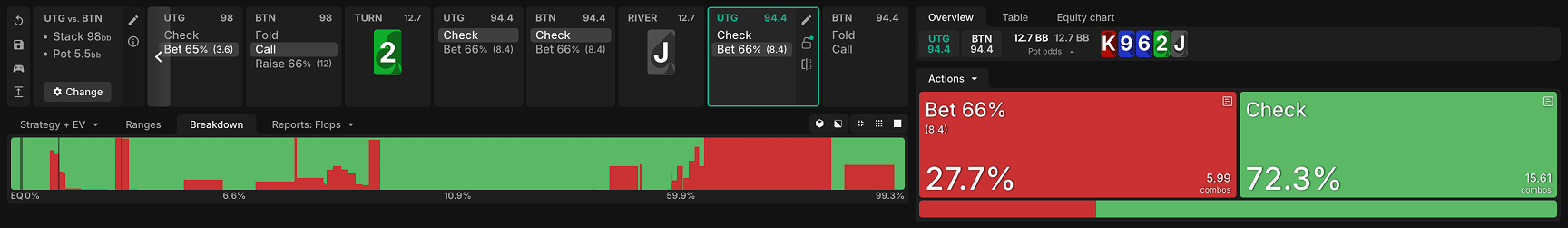

リバーに至る前の局面はより複雑になります。例として、UTGがK96の2トーンフロップでポット65%をCベットしたときのBTNの対応を考えてみましょう。

(1) BTNのフォールド頻度はMDFの40%より少し高く、UTGはどんなハンドでも利益あるベットができます。しかしUTGは弱いハンドを頻繁にチェックし、最弱の5♠4♠は常にチェックします。なぜBTNはこの有利なブラフ機会を利用していないのでしょうか?

(2) もしUTGのベットレンジをノードロックして、エクスプロイトの調整ができない状態にしたとしましょう。そのうえでBTNにレイズを禁止した場合、このベットに対するBTNの対応はどう変化すると思いますか? BTNはレイズできない状況では、フォールドを増やすと思いますか?減らすと思いますか?それとも同じくらいでしょうか?

(3) このスポットでフロップで一度もレイズしないBTNに対して、UTGはどのようにCベット戦略を調整すればエクスプロイトできるでしょうか?

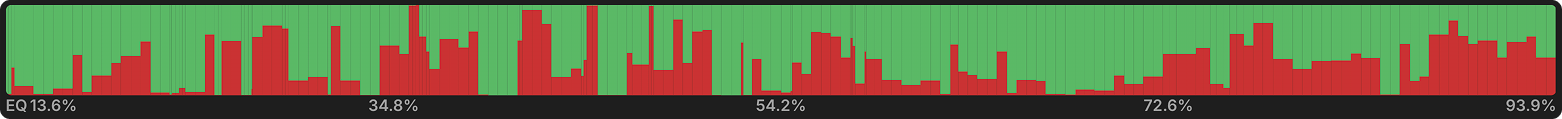

(1)MDFの式はあくまで「EVゼロのハンドに対して相手をインディファレントにさせる」頻度を示すだけです。しかしリバー前ではほとんどのハンドにEVがあります。例えば5♠4♠でさえ13.6%のエクイティと0.49bbのEVがあります。そのためMDF通りにディフェンスしていないことは「ブラフが利益的」であることを示しても、「最適」かどうかは示しません。

弱いハンドをチェックする価値の一部は、その後のストリートで改善する可能性にあり、もう一部は後のストリートでブラフに回せる点にあります。見た目は価値のないハンドであっても、最初に見つけた利益的な選択肢に飛びつくのではなく、すべての選択肢を考慮することが大切です。

(2) BTNがレイズを禁止されると、フォールド頻度は約39%に下がります。リバーではレイズできないとフォールドが増えるのを見ましたが、フロップはもっと複雑で逆の効果が生じます。まだストリートが残っているため、フロップでレイズしないBTNの戦略はターンやリバーを含む後の意思決定全体に影響します。

レイズレンジがないと、BTNのコールレンジは相対的に強くなります。その結果、UTGは後のストリートでより慎重かつパッシブなプレイを選ばざるを得なくなり、本来フォールドされるはずだったBTNの弱いハンドが今では+EVのコールになります

まとめると、レイズレンジがないBTNは中程度の強さのハンドでも続ける必要があり、フロップでレイズしなかったことで失ったEVを取り戻そうとするような形になります。

(3) UTGはベット頻度を増やすべきです。特に恩恵を受けるのはセミブラフとシンバリューベットで、これらはレイズを受けたときに最も損をするハンドだからです。逆にUTGのかなり強いハンドのEVは下がります。

BTNのレイズを禁止し、コール頻度を増やすことだけできるようにすると、UTGのベット頻度は33%から47%に増えます。もしBTNのコール頻度を58.3%に固定したままレイズを禁止すれば、UTGのベット頻度はさらに64%にまで上昇します。

まとめ

MDFはあくまで粗い指標です。EVゼロのハンドに対して相手をインディファレントにさせるためのディフェンス頻度を示すだけであり、特にリバー前ではほとんどのハンドがEVを持っています。

またMDFは「どのようにディフェンスするか」を教えてはくれません。GTOの本質的な目的は、相手の多くのレンジに対して「良い選択肢を奪う」ことにあり、EVゼロのブラフだけではありません。

レイズはシンバリューベットに対する重要なディフェンス手段です。リバー前ではセミブラフに対しても重要なディフェンスとなります。

そしてブラフもまた、レイズレンジに欠かせない要素です。リバーの例で見たように、QQやTTのようなコールでは利益が出ないハンドでも、レイズによってディフェンスが可能になります。もしナッツだけをレイズしていたら、相手のシンバリューベットは依然として利益的であり、ブラフもやりやすくなってしまいます。

ブラフレイズの良い候補を選ぶ方法についてさらに学びたい方は、Donk Orleoneによる動画をご覧ください。