ポーカーにおけるバランスとは

ポーカーにおけるバランスを考えるとき、何が思い浮かぶでしょうか?

おそらく最初に思い浮かぶのは、ブラフとブラフキャッチの関係でしょう。もしベットレンジがアンバランスなら、相手はブラフキャッチの頻度を変えてあなたをエクスプロイトできます。逆に、相手がブラフキャッチの頻度を変えていれば、あなたもブラフ頻度を変えてエクスプロイトできます。

このことは、バランスを理解するためのシンプルな例でしょう。特にリバーでは計算が容易で、自分と相手の戦略の関係が明確に見え、一方のアンバランスがもう一方を引き起こし、最終的にエクスプロイトが成立する仕組みがわかります。

しかし、これは単純な一例にすぎません。実際には他にも多くの関係性があり、それらは見えないところで作用しています。そして、それら全てがソルバーが導き出す均衡戦略を構築する要素となっています。なぜソルバーの出力があのような結果になり、多くのハンドが特定の頻度で混合されるのかを説明する手掛かりにもなります。

もっとも、ほとんどの関係性はブラフやブラフキャッチの頻度ほど簡単には計算できません。そのためこの記事の目的は正確に解を導くことではなく(実際のプレイ中にそんなことは不可能です)、関係性を理解し、自分や相手の戦略に潜む脆弱性についてより深く考えられるようになることです。

フロップやターン

リバーに至る前の段階では、多くのハンドは「ブラフ」か「バリュー」かを単純に分類できません。一般的にはブラフと呼ぶことはあっても、その本質を理解するには次のポイントを押さえることが大切です。

「コールされても、ハンドが強くなったり再度ブラフすることでポットを勝てる可能性があるハンドは、リバーの純粋なブラフとは性質が異なる」という点です。

序盤のストリートでも、ブラフとブラフキャッチの関係性は存在しますが、ハンドの定義が曖昧なため、リバーのように比率が綺麗には収まりません。また、ベットする側もベットを受ける側も新たに考えるべきバランスがあります。

ハンドの価値は変動するため、ベットを受けたプレイヤーは、リバーの時のように単にコールするだけで済ませるのではなく、ブラフキャッチャーでレイズする選択肢を取ることもあります。

ブラフキャッチャーでレイズする利点は、ドローに対してエクイティを奪ったり追加のバリューを得たり、あるいは相手がプロテクション目的で薄いバリューベットをしている場面で、そのハンドを降ろす可能性がある点です。 リスクは、相手の強いレンジにぶつかって大きく負けてしまったり、将来のストリートでにブラフキャッチできる良い場面を逃す可能性があることです。

GTOのベットレンジは通常、以下のように構成されます。

- レイズされても問題ないポラライズされたハンド群(強いハンドは継続でき、弱すぎるハンドはフォールドしても損失が小さい)

- フォールドを誘え、コールされても問題はないがレイズには弱いリニアなハンド群

このリニアなハンド群には、セミブラフやナッツではない薄いバリューベットが含まれます。これらの多くは後のストリートで再度ベットするほど強くはありませんが、エクイティを奪い、コールされても勝つ可能性を残せます。

ベットレンジをポラライズし過ぎると、相手にはレイズの動機がなくなります。リニアに寄りすぎると、相手はコールの動機を失います。

ポラライズとリニアのバランスは、相手のコール頻度とレイズ頻度のバランスに関連しています。

ボードカバレッジ

「ボードカバレッジ」という概念はバランスと関係していますが、数値化が難しい曖昧なものです。ポイントは次の通りです。

フォールド以外のアクション(ベット、チェック、コール、レイズ)の中には、多様なハンドタイプを含めて、後のストリートで読まれにくくする必要がある

例えばボードにハート2枚が落ちている場合(♥♥X)、フラッシュドローをベットレンジにもチェックレンジにも含めるのが一般的です。そうすることで、相手は次にハートが落ちても、こちらのアクションに関係なく、フラッシュではないハンドでバリューベットをしづらくなります。また、フラッシュドロー以外の弱いハンドも両方に混ぜておくことで、フラッシュが完成したときにブラフできる選択肢を残せます。

また、フラッシュドロー以外の弱いハンドも両方に混ぜておくことで、フラッシュが完成したときにブラフできる選択肢を残せます。この考え方は、私がAlex Sutherlandから学んだものです。彼は現在は閉鎖されているGTO Range Builderブログで、この点をとても分かりやすく解説していました。

この考え方は「インプライドオッズ」にも似ています。ドロー完成後に追加で得られるベットを見越して、目の前のポットオッズが悪くてもコールする動機が生まれることです。ただしそれ以上に複雑で、弱いハンドを次のストリートまで持ち越すことは、完成してバリューベットできるだけでなく、完成しなくてもブラフとして活用できる可能性があるためです。

とはいえ限界はあります。ソルバーでさえ、あらゆるランアウト(フロップならターンとリバー、ターンならリバーに落ちるカードのこと)に完璧なバランスを持つ戦略を構築することはできません。通常はフラッシュやストレートドローのような大きなカテゴリのハンドには重点を置きますが、極端に限定的なシナリオに備えて無意味なハンドを残すことはありません。そのような場合は不均衡を受け入れ、最適化を図ります。

リバーで先にアクションするとき

この考え方は序盤のストリートだけでなく、リバーで先にアクションする場合にも当てはまります。重要なのは「将来の意思決定ポイント」であって、「将来のストリート」ではありません。特にリバーでは、先にアクションする側に大きく影響します。

OOPのチェック後はIPのアクションが残っているため、最上位のハンドをチェックして相手のベット(ブラフや弱いバリューベット)を誘発し、そこからレイズする動機があります。逆に、最上位のハンドを自分からベットして、相手のレイズ(ブラフやバリュー)を誘う動機もあります。

同様にIPのプレイヤーも、複数のサイズを使う場合に似た仕組みになります。ナッツは大きくベット(オールイン)する動機がありますが、小さくベットして相手のレイズを誘うトラップとして使う動機もあります。

序盤のストリートと同じく、「トラップ」と「薄いバリュー」の比率が、相手がブラフや非ナッツハンドでレイズするかどうかを左右します。

- トラップ=レイズされたいハンド

- 薄いバリュー=コールされれば勝っているが、レイズされるとEVを失うハンド

プリフロップでレイズを受けたとき

これらの考え方はプリフロップにも当てはまります。むしろプリフロップは「ブラフ」や「バリュー」に分類するのが特に難しく、ほとんどのハンドが30〜70%のエクイティに位置します。さらにプリフロップでは、SBまで全員フォールドしない限りマルチウェイになる可能性があり、均衡の概念は一層複雑になります。

例えば、HJがオープンし、COが3ベットしたとします。COは、これまで説明してきた考え方に基づいてレンジを構築しており、HJに4ベットを打たせる動機を与えるリニアな要素と、HJにコールさせる動機を与えるポラライズされた要素を組み合わせています。さらに、ブロードウェイボードでブラフできるよう、また中程度に繋がったボードでスタックを入れられるよう、いくつかのスーテッドコネクターも混ぜています。ところがBTNがコールド4ベットをするとその綿密に調整されたバランスを一気に崩してしまいます。

3ベットレンジは、主にオリジナルレイザーに対してバランスが取れています。その形は、相手がどれくらいコールや4ベットを選ぶか、そしてフロップ以降をどうプレイするかによって主に決まります。というのも、実際にあなたとポットを取り合う可能性が最も高いのは、そのオリジナルレイザーだからです。

ただし、他のプレイヤーが持っていそうなハンドによる制約も受けます。だからこそ、LJのオープンに対してはCOのほうがHJより多く参加し、BTNはさらに多く参加します。皆同じオープンにも関わらず、前のポジションのプレイヤーとポットを争うには強いハンドが求められます。

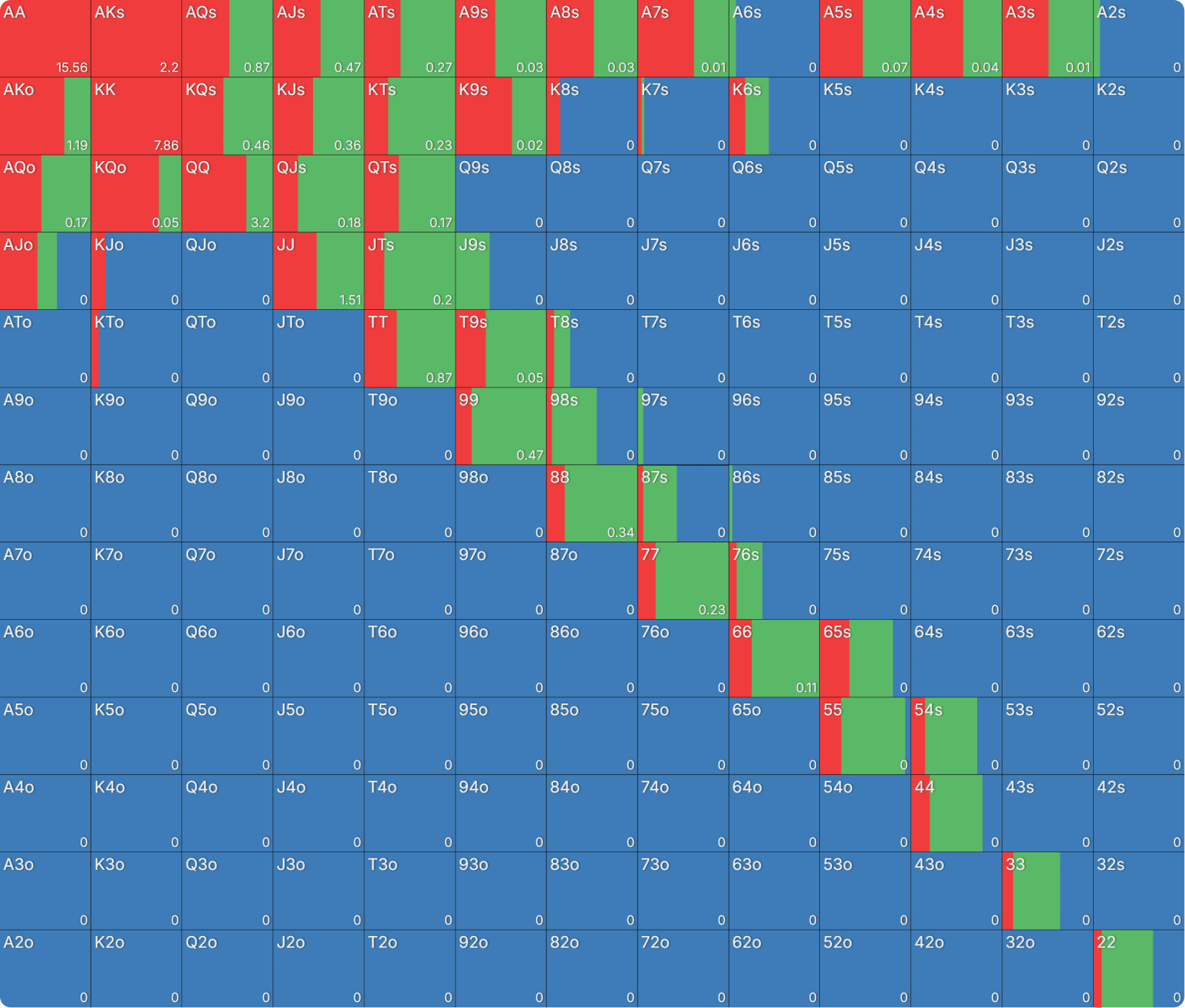

LJのレイズへの応答、100bbキャッシュ

これがバランスやエクスプロイトとどう関係するのでしょうか?

例えば、COでレイズに対して、左にいるBTNが極端にタイトでパッシブ(ソルバーよりはるかに多くフォールドし、めったにレイズしない)と分かっているとします。ライブなら左を見て、今にもカードをたたもうとしているのが見えるかもしれません。いずれにせよ、BTNの動きはほぼ固定できるので、このスポットでは通常よりもコールを増やす戦略を取れます(とはいえ、それほど多くはなりません)。

一方で、BTNが過剰にアグレッシブなら、COではややタイトにし、レイズかフォールド中心の戦略を選ぶべきです。

マルチウェイの「キングメーカー」

ヘッズアップでは、混合戦略はすべてバランスの問題です。

ソルバーが特定のハンドをベットとチェックの両方に分けて使うのは、そのハンドを両方のレンジに含める動機があるからです。

もし特定の種類のハンドが一方のレンジに偏りすぎると、相手に何らかの形でエクスプロイトされる可能性が生まれます。

ただしマルチウェイでは事情が異なります。例えば、BTNがLJのレイズに対して参加するほとんどのハンドを、コールとレイズの両方に混ぜているのが典型的な例です。

ここでBTNがコール寄りにするか、レイズ寄りにするかを大きく変えても、ヘッズアップほどEVやエクスプロイト可能性への影響は出ません。実際には「残りのEVをどのプレイヤーに分配するか」を決めているだけです。

一般的に、BTNがレイズすればブラインドがポットに絡みにくくなるためLJに有利になります。つまりレイズは、自分のEVを増やすというよりもBBからLJへEVを再分配する効果が大きいのです。

逆にBTNがコールすればブラインドが参加しやすくなり、その分LJの取り分は減ります。確かに、本来なら自分が3ベットして勝てたはずのポットをブラインドに奪われることもありますが、コールにはレイズよりもリスクが小さいという利点があります。

そのためBTNにとっては、多くのハンドでコールかレイズかの優劣はほとんどなく、結果的に五分のトレードオフになります。LJはBTNが3ベットするのを好みます。フォールドエクイティの恩恵を受けられるからです。一方でBBはBTNがコールするのを好みます。安くオーバーコールするチャンスを得られるからです。

これが均衡の姿ですが、実戦では状況が異なることもあります。もしLJが強敵でBBが弱い相手なら、BTNはなるべくコールを選び、強敵に有利になるようなアクションは避けつつ、弱い相手がポットに加わるようにするべきです。逆にLJが弱い相手なら、3ベットを多めにして、ブラインドにいる強敵を締め出した方がよいでしょう。

まとめ

ソルバーの戦略は、複数の動機がせめぎ合う中で緻密にバランスを取った産物です。例えば、K6sを20%だけコールし、K7sはコールしないといった細かな差にも理由があります。理由の一部は現在のストリートにおける相手のアクション傾向やレンジ構成に関わり、また一部は以降のカードの落ち方(ランアウト)やそこでの意思決定に備えるためです。

実戦でこの精密さを完全に再現することは不可能であり、相手も同様です。ただし、これらのトレードオフを理解していれば、自分の戦略が大きくアンバランスになるのを防げます。さらに、相手のアンバランスを見抜ければ、自分のプレイを意図的に調整してエクスプロイトすることができるでしょう。