フロップでのCベットのサイズを決める要因はなんでしょうか?フォールドエクイティ、SPR、ドローのエクイティ、ポラライズ度合い、プロテクション、ナッツアドバンテージ、レンジアドバンテージでしょうか?

一般的に、レンジアドバンテージが大きいほどより頻繁にベットすることができます。多くの要因の中でも特に影響が大きいのはナッツアドバンテージとフォールドエクイティです。

以下では、ベットサイズを大きく/小さくする状況について簡単にまとめたうえで、実例を示します。

ベットサイズを大きくする場合

相手にナッツ級のハンドが少なく、自分にナッツ級のハンドが多く含まれている

相手の多くのハンドが、自分のトップレンジに対してそこそこのエクイティを持っている

フォールドエクイティの価値が高い

自分のレンジ内に守るべき中程度の強さのハンドが少ない

ベットサイズを小さくする場合

相手にナッツ級のハンドが多く、自分にはナッツ級のハンドが少ない

相手の多くのハンドが、自分のトップレンジに対してあまりエクイティを持っていない

フォールドエクイティの価値が低い

自分のレンジ内に守るべき中程度の強さのハンドが多い

自分にナッツ級のハンドが多く、相手にナッツ級のハンドがほとんどなく、相手の多くのハンドがこちらのナッツ級のハンドに対してそこそこのエクイティを持っているなら、ベットサイズは大きくなります。そうすることで、その「そこそこのエクイティを持つハンド」からより多くのバリューを引き出し、相手側にはレイズできるほど強いハンドが少ないため、レイズをあまり恐れなくて済みます。

逆に、相手側がナッツ級のハンドを多く持っていて、こちらのトップレンジに対してそこそこのエクイティを持つハンドがあまりない場合には、小さくベットします。大きくベットすると、相手の強いハンドにレイズされやすい(あるいはコールされて不利な状況を迎えやすい)うえに、こちらのバリューが上回っているハンドをフォールドさせてしまう恐れがあります。

また、フォールドエクイティの価値が高い状況ではベットサイズを大きくしやすいのもポイントです。相手がフォールドしてくれれば、それだけで大きな利益となるからです。ただし、相手がフォールドするのはもともとエクイティの低いハンドばかりという場合は、わざわざ大きくベットしても「オーバーキル気味」になってしまい、期待値がさほど上がりません。

自分のレンジに中程度の強さのハンドが多いかどうかもサイズ選択に影響します。守るべきハンドが多ければ、ナッツ級のハンドだけ大きくベットするとレンジに歪みが生じてしまい、エクスプロイトされる恐れがあります。よって、ナッツ級と中程度のハンドを同じサイズ感でベットする必要がある場合は、小さめのベットサイズを選ぶのが自然です。

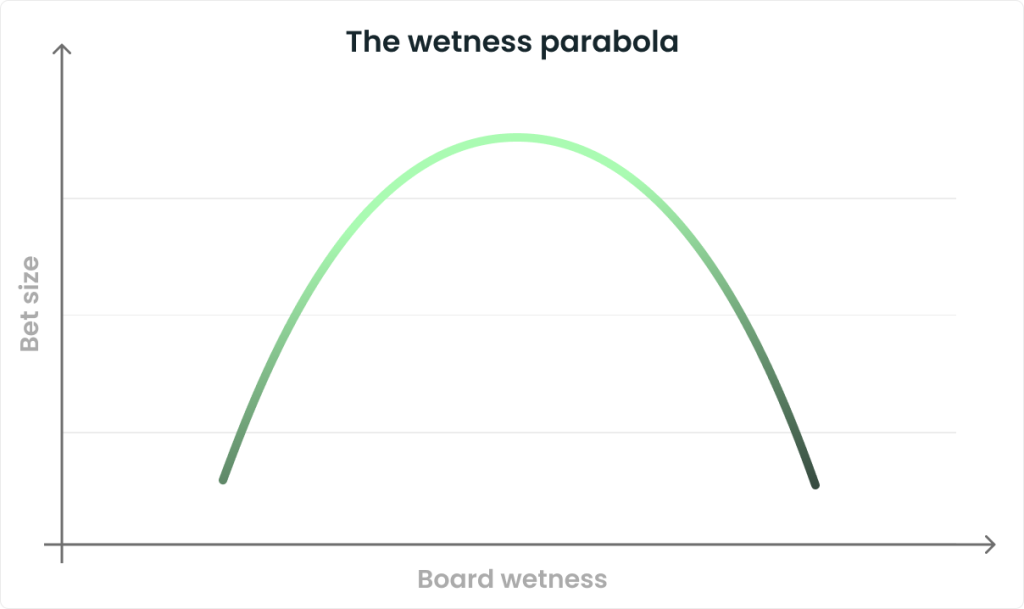

この点をさらに探るために、「ウェットネス・パラボラ(wetness parabola)」というコンセプトを用いてみましょう。

典型的なドライボード(例えば7♥2♦2♣)では、プリフロップでアグレッサーだった側が小さいサイズでベットをします。ウェットボード(例えばK♣Q♦8♦)では、大きなベットやオーバーベットがよく見られます。しかし、非常にウェットなボード(例えばQ♦8♦7♦)になると、再びベットサイズは小さくなる傾向があります。

ドライボードでは、フォールドエクイティの価値が低い(フォールドさせられるのは「完全に外れているハンド」くらい)うえに、トップレンジを脅かすようなドローが少ないため、大きくベットする必要はありません。さらに、こちらがほぼドローイングデッドに陥る可能性があるナッツ級のハンドを相手が多く持っている場合は、なおさら大きなベットを避けるようになります。

ウェットなボードではフォールドエクイティが高まりやすいため、大きくベットするインセンティブが強くなります。こちらのバリューに対してある程度のエクイティを持つドローが豊富で、相手がすでにナッツを持っている可能性がさほど高くない場合にはサイズが大きくなる傾向があります。

しかし、非常にウェットなボードでは、両者がナッツ級のハンドを持っている可能性が高くなるため、一方が大きなベットをしても簡単には押し切れない状況になります。多くのドローがコールを続行しますし、完全に外れたハンド以外はあまり降りないため、結果としてフォールドエクイティの価値は低くなります。

以下の例はすべてBB vs BTN、SRP、スタックは100bbのキャッシュゲームを想定しています。

ドライなフロップ

Q♥Q♣6♦のようなドライボードで確認してみましょう。このようなドライボードでは、BBはフロップでほぼ100%チェックし、BTNがポットの約33%サイズで高頻度ベットするのが一般的です。

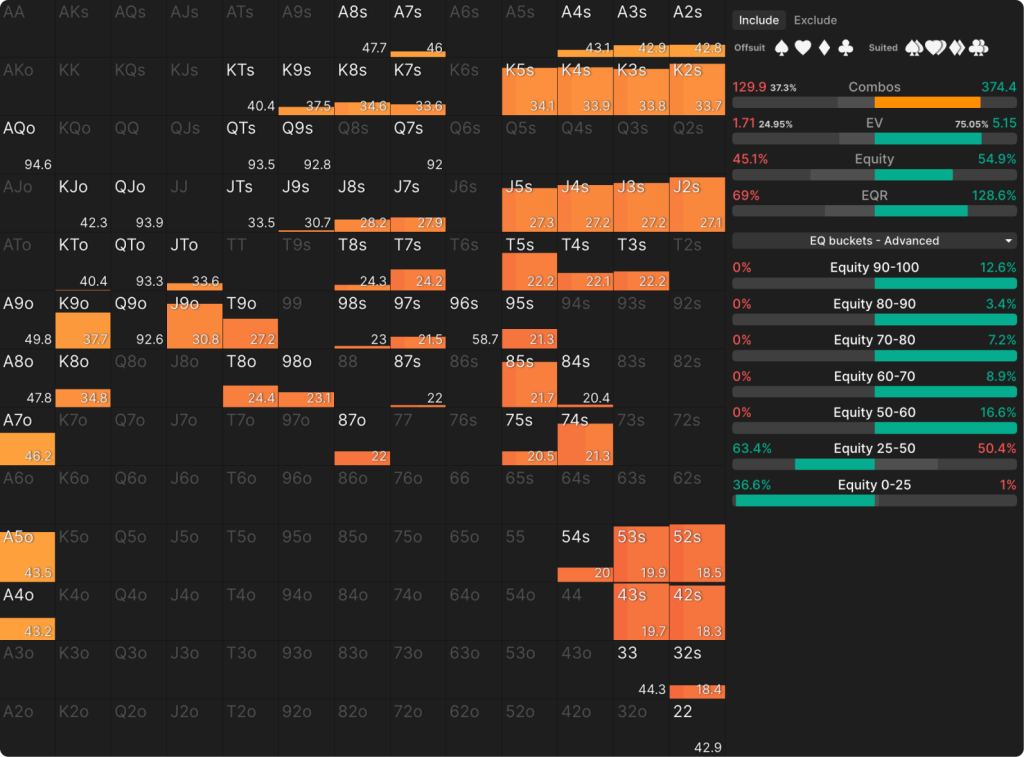

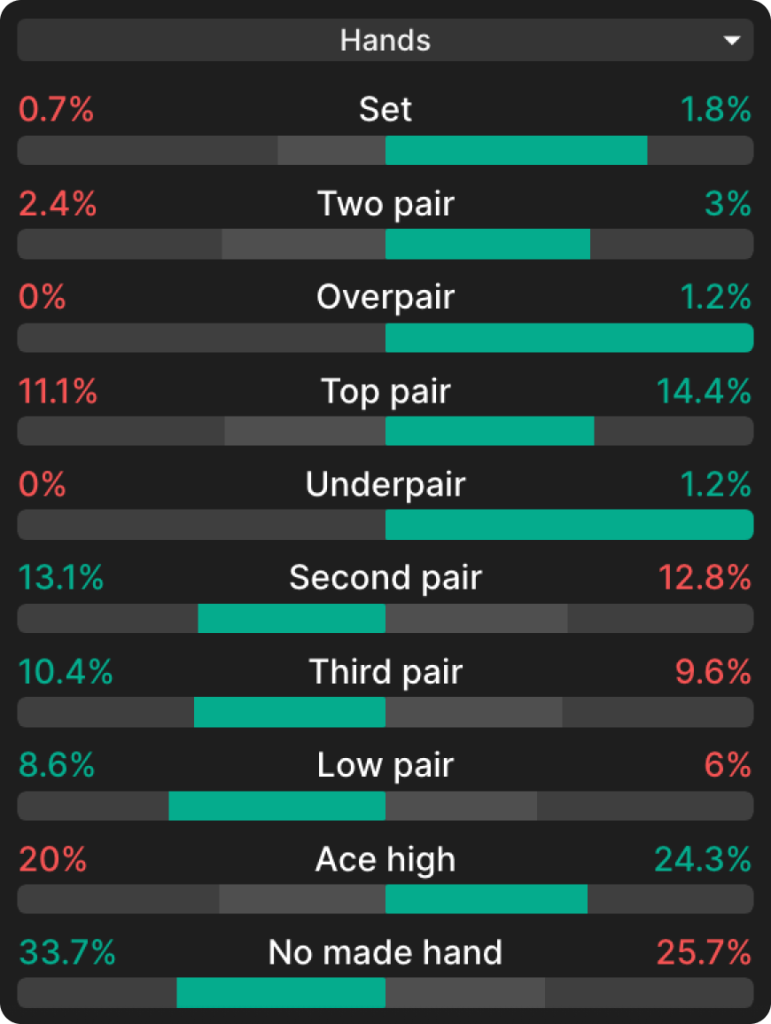

BTNがベットした場合、BBは37%のハンドをフォールドします。その内訳は次のとおりです。

フォールドする中で最もエクイティの高いハンドはAハイ(43〜46%のエクイティ)ですが、実際には43sやT8oのように25%未満のエクイティしかないゴミハンド(Trash hands)が大半です。こうしたハンドをフォールドさせるなら、ポットの33%より大きなサイズでベットする必要はあまりありません。フォールドエクイティの価値が低いため、わざわざ大きくベットしても効果が薄いのです。むしろ多くのハンドにコールしてもらいたい(なぜならこちらのレンジが相手より優勢だから)という意図もあります。

次に、BTNの小さなベットに対して、BBがコールまたはレイズするハンドを見てみましょう。BBは24%のハンドでレイズし、39%のハンドでコールします。以下のグラフがBBの継続レンジ(コール+レイズ)をまとめたものです。

継続レンジの16.8%がQ-xまたは66です。つまり、BB側にもそこそこナッツ級のハンドが存在します。そのため、大きくベットするとこちらが逆に不利になる可能性があるうえ、過剰なサイズはエクスプロイトされる恐れもあります。ただし、70〜90%エクイティのハンドは存在しないため、BBが「こちらのトップレンジに対してそこそこのエクイティを持つハンド」を多く持っているわけではありません。こちらのトップレンジとはQ-x(トリップス)などで、ドライボード上ではそれをまくるのが難しいという意味です。

ここではバリューベットも小さくすることで、相手の弱いハンドをフォールドさせずにコールしてもらい、プロテクションもあまり気にしなくて済むというメリットがあります。

もうひとつ重要なのは、BTNのレンジには「中程度の強さのハンド」が多く含まれるという点です。Aハイやポケットペア、6-xといったミドルクラスのハンドが当てはまります。これらは現在相手の弱いハンドを上回っているものの、のちのストリートでまくられる可能性があるため、プロテクションが必要です。ナッツ級のハンドだけを大きくベットして、ミドルクラスのハンドで小さくベットすると、相手にその差をつかれてエクスプロイトされてしまいます。したがって、すべてのバリュー(オーバーペア、Q-x、66)を統一して小さくベットすることが「ミドルハンドを守る」役割を果たします。

ウェットなフロップ

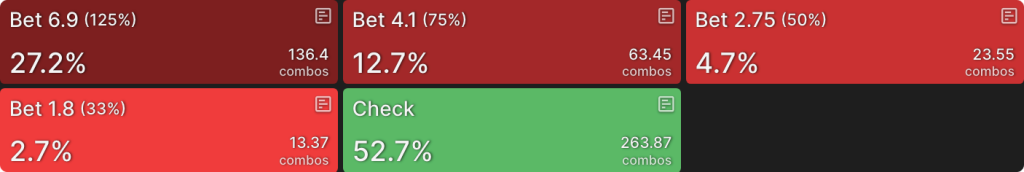

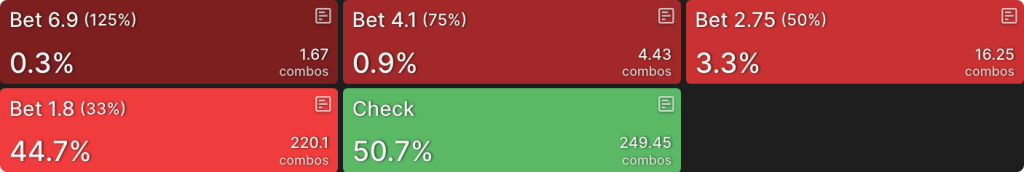

続いて、K♥J♥7♦のように少しウェットなボードを見てみましょう。ここでもBBは100%チェックします。するとBTNは以下のようにアクションします。

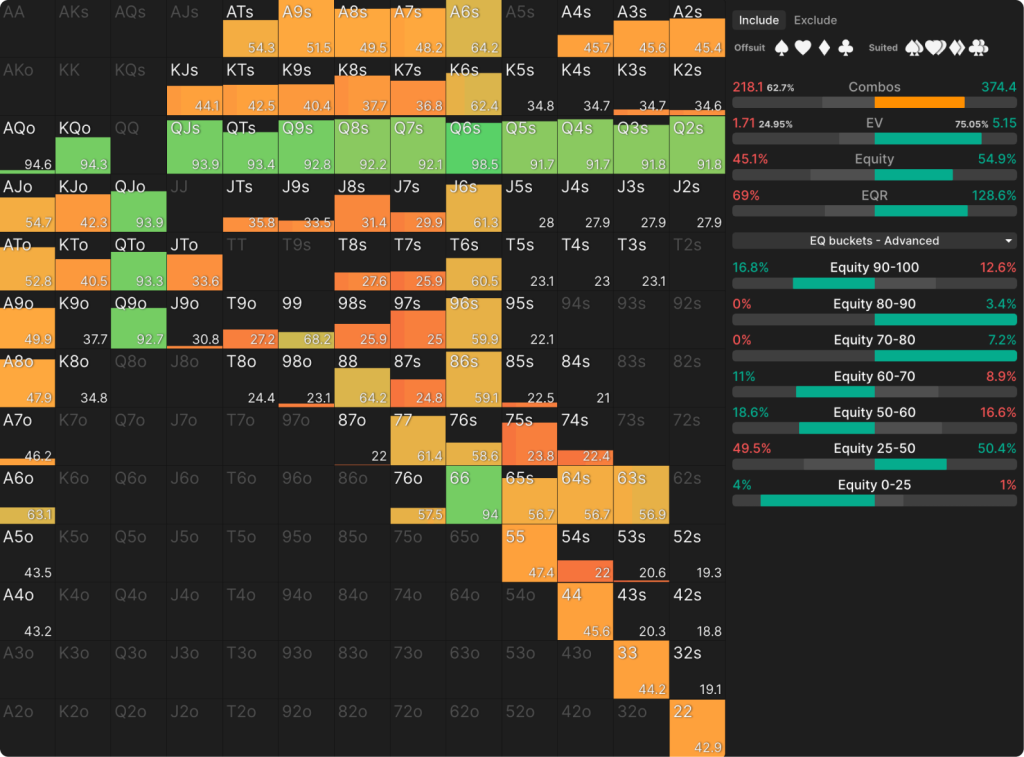

主なベットサイズはポットの75%と125%(オーバーベット)です。BTNが125%のオーバーベットをしたとき、BBは次のようなハンドをフォールドします。

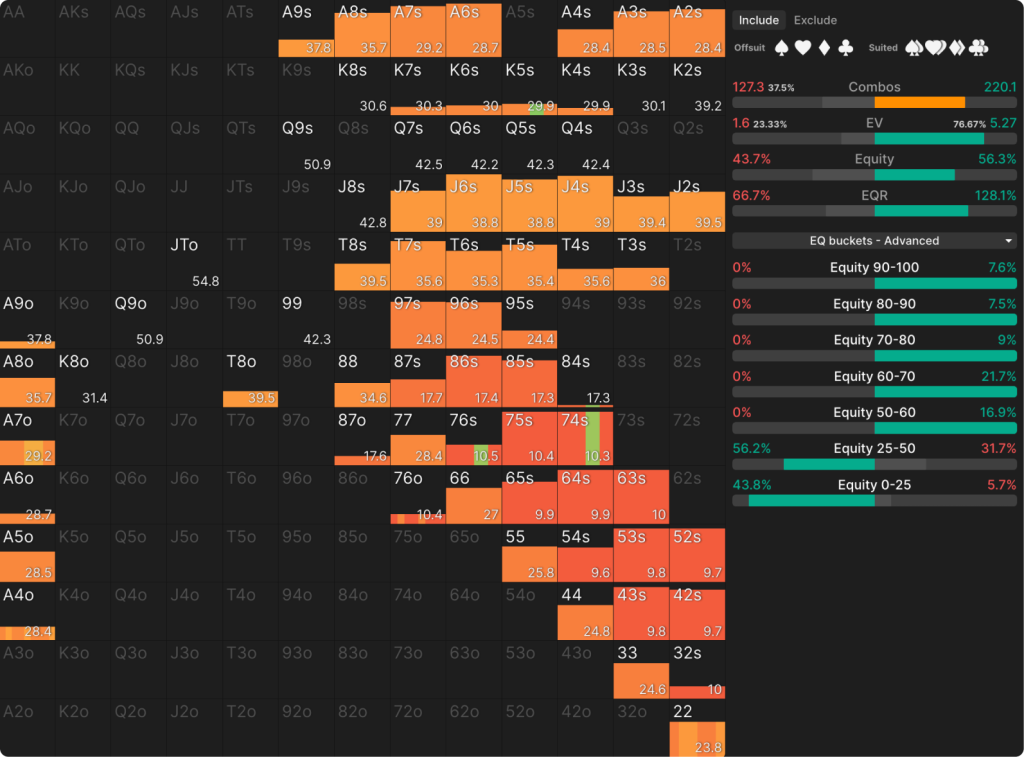

ここではBBのハンドの62%がフォールドします。何もないハンドに加えて、先ほどの例よりもかなり強めのハンドもフォールドしているのが特徴です。フォールドするハンドの15%は50〜60%エクイティを持っています。

- トップペアの一部—K9sやK8のようなダイヤがないハンドは降りることもあります。K8oで8♥を持っていない場合などは60%近いエクイティがあるのに降りてしまうケースもあります。

- セカンドペアであるQJoもフォールドします。

- ATやQ9、T8、 98もフォールドします。

このようなハンドは小さいサイズであればコールを検討したかもしれません。

つまり、ここではフォールドエクイティの価値が非常に高いといえます。60%近いエクイティのあるハンドをフォールドさせられるのは、こちらのブラフにとっては大成功ですし、バリューベットにとっても悪い結果ではありません(ガットショットやAハイを降ろせるのもプラスです)。

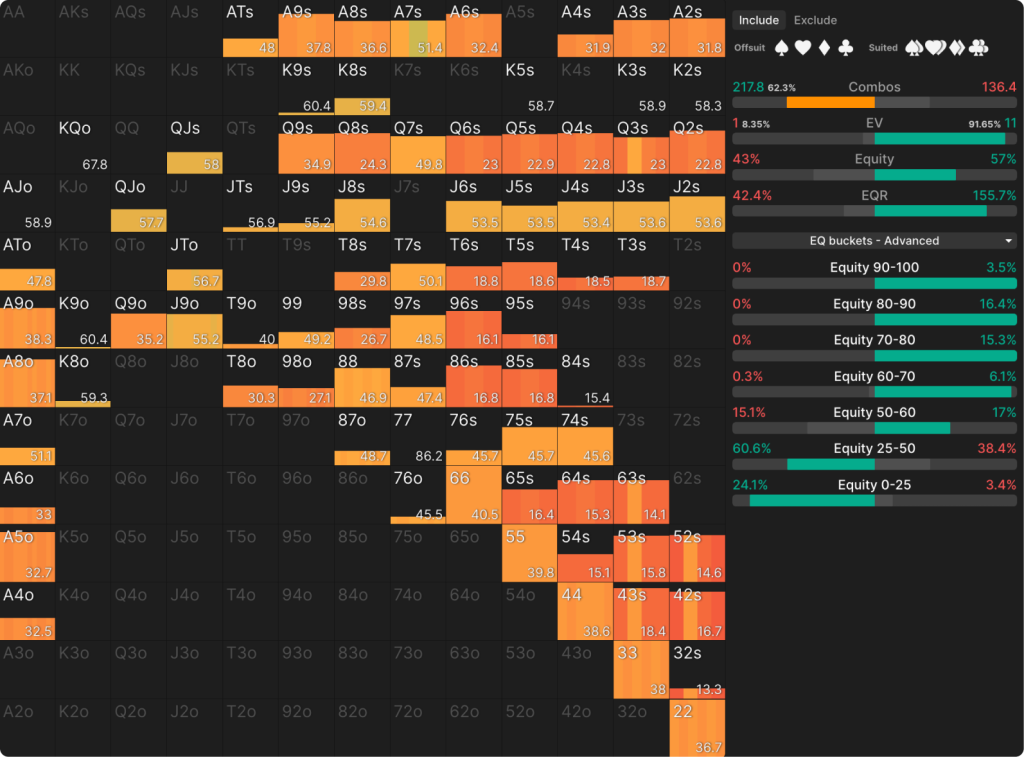

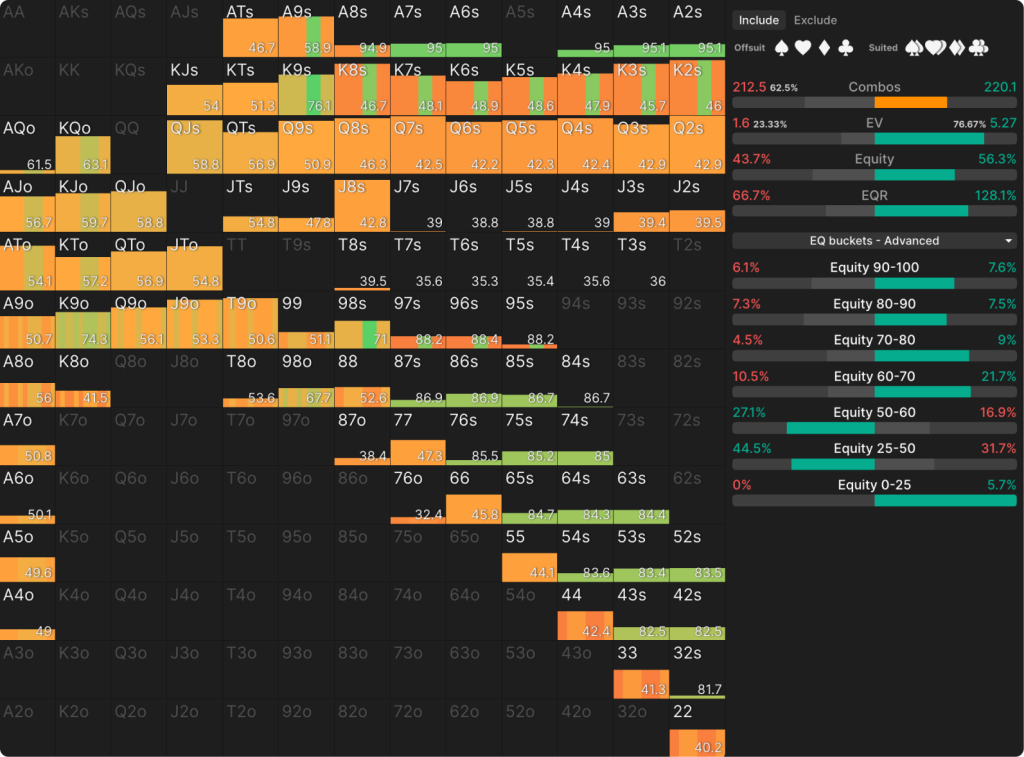

BBのコール+レイズの継続レンジを見てみると、BBは32%のハンドでコールし、5%のハンドでレイズします。

ここで注目すべきは、BBの継続レンジにナッツ級のハンドがあまり含まれていないことです。BTNとしては大きくベットしても、3ベットを返されたり、とても強いハンドにぶつかったりするリスクが低くなります。一方でBBには、BTNのトップレンジ(セットなど)に対してそこそこのエクイティを持つハンドが多くあります。AやT、9、ハートが落ちると脅威になるかもしれません。

オーバーベットの利点をまとめると、

- ナッツ級のハンドやブラフに対して、相手のレイズをあまり心配する必要がないまま、大きくバリューを引き出せる。

- 強いドロー(フラッシュドローやオープンエンドなど)に対して高いプライスを課せる。

- 弱いドロー(ガットショットなど)は採算が合わずコールできなくなる。

BTNは、このレンジの中で守るべき中程度のハンドがさほど多くありません。代わりに、トップペアからセットに至るまで強力なハンドが多数含まれています。一方で、このボード上ではローペア以下のいわゆる何もないハンドも多く存在します。セカンドペアやサードペアに該当するハンドは比較的少ないため、レンジがポラライズされており、大きめのベットサイズが優れています。

非常にウェットなフロップ

最後にQ♦J♦T♦のような「超ウェットなフロップ」を見てみましょう。BBは約98%でチェックし、それに対してBTNは以下のような戦略を取ります。

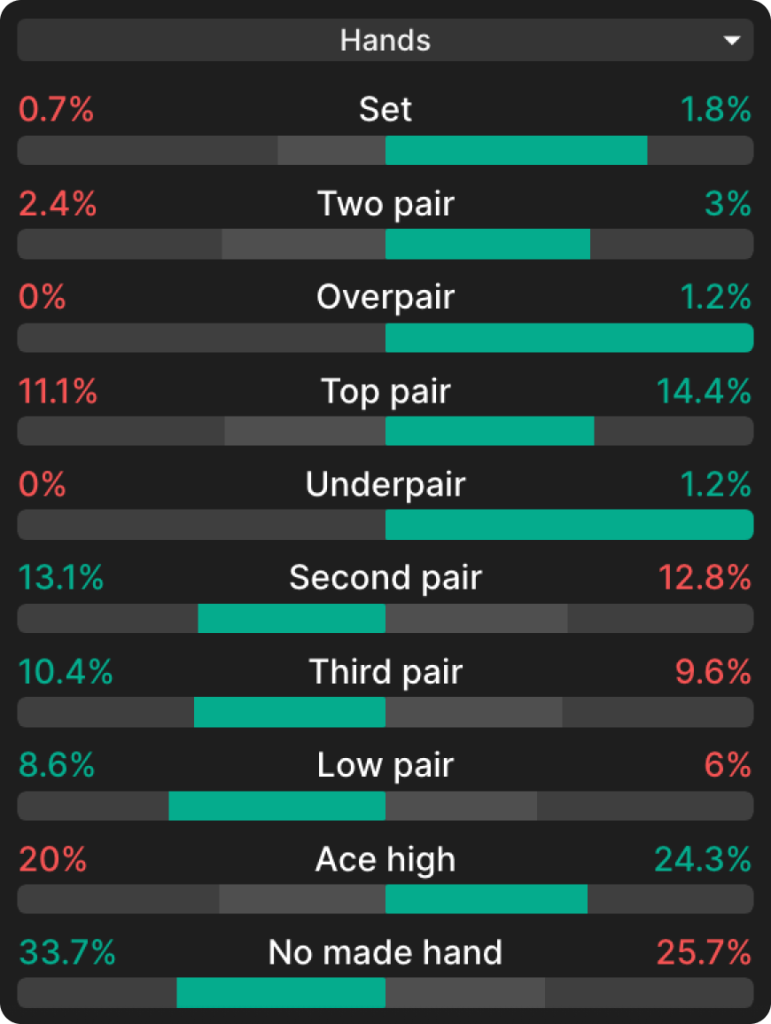

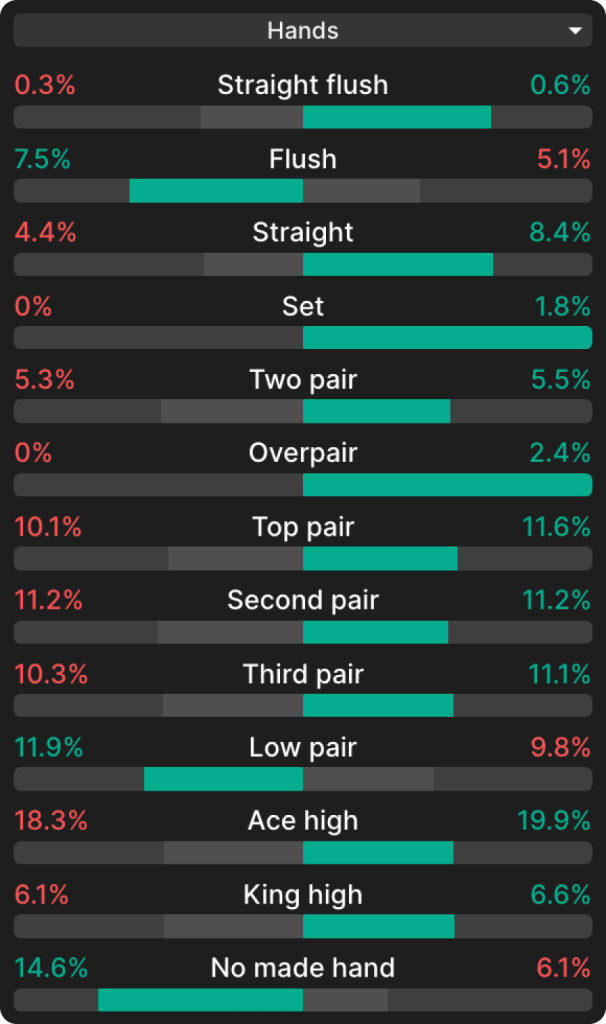

ベットとチェックをほぼ半々で行い、小さなベットサイズが主体となっています。BTNが小さなベットを行った場合、BBのフォールドレンジは以下のとおりです。

BBは37%のハンドをフォールドしますが、そのほとんどが 8♥5♥ や A♥5♣ のようにペアもないオフスーツハンド、もしくはスーテッドでもまったく絡んでいないハンドです。セカンドペア以下は降りますが、トップペア以上やダイヤを持つハンドは継続します。フォールドする中で最も強いハンドは J♣7♣(エクイティ39%)ですが、多くは25%未満のエクイティしかありません。つまり、フォールドエクイティの価値が低い場面です。降ろしているのはほとんどが何もないハンドに限られます。

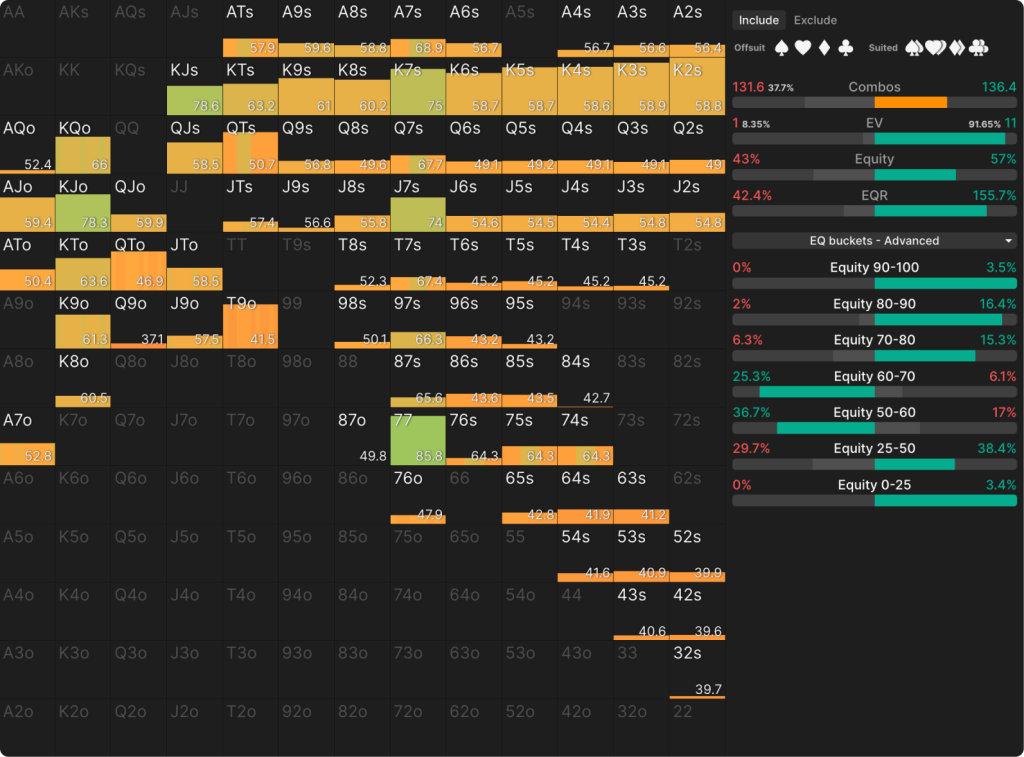

次に、BBがコールまたはレイズするレンジを見ます。BBは53%コールし、9%レイズします。

ここでは、ストレートやフラッシュといった60%超のエクイティを持つハンドが継続するレンジの29.4%を占めています。つまり、相手にはナッツ級のハンドが多くあります。また、このボード上で「中間的」な立ち位置のハンドはトップペアやツーペアですが、フラッシュには大きく負けているため「トップレンジに対してそこそこのエクイティ」を持つハンドは少ないともいえます。

こういった理由から、ベットサイズは小さくなります。相手の強いハンドが多く、またフォールドさせられるのはほとんど何もないハンドだけ。弱いハンドにも継続させるため、大きくベットしすぎないほうが得策です。

さらに、BTNはここで「中程度の強さのハンド」を多く持っています。ワンペアがそれに(特にフラッシュの可能性があるボードなので、このワンペアもいつ弱くなるかわからない)該当し、BBのレンジ全体に対しては優位でも、フラッシュやフラッシュドローにまくられる可能性もあります。それでも薄くバリューが取れると考えてベットするので、ナッツ級のハンドもサイズを合わせて小さめにし、これらの「中程度の強さのハンド」を守る必要があります。

まとめ

最適なベットサイズに設定する理論は比較的シンプルですが、それを実戦で使いこなすのは簡単ではありません。理論レベルでは、ベットサイズの主な動機づけはナッツアドバンテージとフォールドエクイティの価値に集約されます。これらがサイズ選択にどのように影響するかを理解していれば、大枠の理論はかなり身に付いているといえます。実際の場面では、どれだけ強くあるいは弱くインセンティブが働くかを正しく判断し、多彩なシチュエーションに落とし込むことが難しい部分です。

ナッツアドバンテージ

自分が相手よりも大きくナッツアドバンテージを持っているなら、恐れず大きなベットやオーバーベットをして、より多くのバリューを引き出すことができるでしょう。特に、そのナッツ級のハンドが多くのターンやリバーのカードで脆弱になりうる場合、早めに大きく取るインセンティブが高まります。

一方、相手にナッツアドバンテージがあり、こちらにはレンジアドバンテージがあるという状況では、小さくベットする傾向になります。オーバーベットをできるような場面ではない上に、相手がナッツを持っている可能性が高いのであれば、大きくベットしてもレイズされる可能性があります。さらに中程度のエクイティしかないハンドをフォールドさせたくない場合にも、小さなベットサイズが活きてきます。

フォールドエクイティ

フォールドエクイティもベットサイズを左右する重要な要素です。降ろせる相手のハンドが自分のレンジに対して低いエクイティしか持っていないのであれば、フォールドエクイティの価値は低く、大きなベットをする意義は薄いといえます。一方、降ろせるハンドがかなり高いエクイティを持っているなら、フォールドエクイティの価値は高くなり、サイズを上げるインセンティブが働きます。

最後に、レンジ内のハンド同士の関係にも注意が必要です。レンジ内に多くの「中程度の強さのハンド」が含まれる場合、それらを守る必要があるため、ナッツ級のハンドのベットサイズも下がります。逆に中程度の強さのハンドが少ない場合は、ポラライズされた戦略、すなわち大きなサイズでのベットを多く使います。

最適なベットサイズを理論的に理解していても、実際のテーブルでそれを正しく応用するには経験とスキルが不可欠です。ですが、ナッツアドバンテージとフォールドエクイティという2つの要素を押さえておけば、大枠の考え方を形成することができるでしょう。

こちらの記事は、Tombos21の動画でのテーマを基にBarry Carterが執筆しています。